成立・公布されたばかりの働き方改革関連法(一括法)ですが、評価すべき点も確かにあります。しかし、高度プロフェッショナル制度が悪用されて「長時間労働を助長する」といった問題点を指摘する声も強くありました。

今後も時間をかけて「働き方改革関連法」の課題を検証していく必要がありますが、今回は働き方改革関連法について端的な分析をしています「みずほ総合研究所」がインターネット上に公開された「働き方改革関連法の評価と課題」を抜粋引用させていただきます。

「働き方改革の背景を踏まえ、以下では働き手のニーズの視点から、今回の働き方改革関連法を評価 してみよう。まず第一に、長時間労働や正規・非正規の賃金格差是正など、働き手の視点にたった政策が盛り込まれたこと自体は評価すべきだろう。

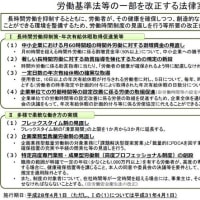

長時間労働に関して注目すべきは、やはり時間外労働の上限規制だろう。具体的には、時間外労働 の限度を原則として月45時間・年360時間とし、臨時的な特別の事情がある場合においても年720時間を上限とするものである。また、月100時間未満(2~6カ月平均で80時間以内)の上限が労働基準法上で規定され、違反した場合の罰則規定が設けられた。過労死ライン(80~100時間)に上限が設定されたことへの批判もあるが、法律上で規定され、かつ罰則が規定されたことは評価できるだろう。

また生活水準向上の観点では少なくとも1日平均12時間労働7(労働日数約20日と仮定した場合、時間外労働は月約80時間)以下が望ましいと考えられ、その点でも一定の意義はあったと考えられる。もちろん更なる生活水準の改善には残業時間の上限をさらに引き下げることが求められる。ただ、今回の法検討の過程で、企業側から自主的な残業削減の動きも出てきており、一定のアナウンスメント効果はあったといえよう。追加的な措置としては、企業に対し労働時間実態の開示をより強化していくことで、企業の自主的な残業削減を更に促していくことなどが考えられる。また企業の労働時間実態が把握できれば、将来的に残業上限の引き下げ等の措置を検討することも可能になるだろう。

次に、賃金格差の是正については、正規・非正規雇用労働者の不合理な待遇格差是正が明記されたことは評価すべきだろう。ただし、同法には罰則規定が無く、またその適用範囲(どの程度の賃金格 差是正が適切なのかなど)も不明確であり、その点では課題が残る内容であった。また能力開発等の 格差解消に向けた措置も残された課題だろう。ただ、能力開発に関しては企業側の取組にも限界があるため、職業能力開発制度の充実など政策的にリカレント教育を強化していく必要があろう。

最後にライフスタイルの多様性については、労働時間と成果のかい離に対する対応(時間によらない働き方)として高プロ制度が創設された。働き方の選択肢が増えるという観点では働き手にとって本来ネガティブなものではない。しかし、本来的な働き手のニーズ充足ではなく、残業代抑制や過度 な長時間労働容認に悪用されないことが前提となる。

その点では与野党の修正に関する実務者協議で、対象者が撤回できる規定が盛り込まれたことは評価できよう。それでも働き手が撤回を申し出れるかという実効性の問題は残っている。また健康確保措置として、高プロ制度適用者に対し、年間104日の 休日確保にくわえ、インターバル措置など4要件のうち1つの充足が義務づけられたが、衆議院で野党側から同措置では不十分との指摘もあった。

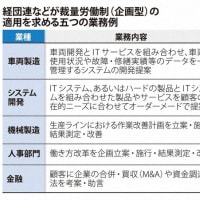

そのため、まずは高プロ制度が悪用されてないか、また健康確保措置が実体的に機能しているかなど、適正な運用がなされるかについての実態把握が必要だろう。その意味では追加的な措置として、例えば高プロ制度を導入した企業に対し、同対象者の労働実態についての調査・開示を求めることも一案ではないだろうか。なお、本法では裁量労働制の適用範囲拡大が調査データ不備などの問題を受けて見送られることになった。高プロ制度と同様に、現在裁量労働制を適用している企業に対し、労働時間を含めた労働実態を把握し、導入の効果、課題を検証していくことが必要だろう。そうした意味で少なくとも一定規模の企業に対しては情報開示を求めていく(いわゆる「見える化」の推進)ことが肝要と考える。

また、ライフスタイルの多様化の観点で、働き方改革関連法の中で働き手の制約解消に関する論点 が抜け落ちてしまったことは残念な点である。過去の成長戦略等で既に議論されてきた部分は確かにあるが、労働時間や場所の制約がある人でも働ける環境整備として、テレワーク促進や保育所整備、 男性育児休業推進などがあるだろう。また一度退社した人が再び働く際に、各々の能力を適正に評価するための職業能力評価制度の整備などを更に推し進めていくことが望ましい。」(みずほ総合研究所「働き方改革関連法の評価と課題」より)

追記:今の空気は労働契約法成立時に似ています。民主党以外の野党や組合は強く反対しましたが、その後、労働組合は労働契約法を根拠に団体交渉を要求し、社員や職員は労働契約法を根拠に会社や法人を訴えました。今後、働き方改革関連法の施行規則や指針が定められ、厚生労働省が働き方改革関連法の解釈通達が出します(これは通達にすぎず仮の解釈になります)。そして何年か後に社員や職員が会社や法人を訴えた裁判で裁判官が初めて法を解釈することになります。その時こそ、働き方改革関連法を評価すべきだと思います。

追記:ブログ「働き方改革関連法ノート」は働き方改革関連法(新労働基準法や新労働安全衛生法等)の法案審議資料・記録等をもとに働き方改革関連法の課題を探ります。

今後も時間をかけて「働き方改革関連法」の課題を検証していく必要がありますが、今回は働き方改革関連法について端的な分析をしています「みずほ総合研究所」がインターネット上に公開された「働き方改革関連法の評価と課題」を抜粋引用させていただきます。

「働き方改革の背景を踏まえ、以下では働き手のニーズの視点から、今回の働き方改革関連法を評価 してみよう。まず第一に、長時間労働や正規・非正規の賃金格差是正など、働き手の視点にたった政策が盛り込まれたこと自体は評価すべきだろう。

長時間労働に関して注目すべきは、やはり時間外労働の上限規制だろう。具体的には、時間外労働 の限度を原則として月45時間・年360時間とし、臨時的な特別の事情がある場合においても年720時間を上限とするものである。また、月100時間未満(2~6カ月平均で80時間以内)の上限が労働基準法上で規定され、違反した場合の罰則規定が設けられた。過労死ライン(80~100時間)に上限が設定されたことへの批判もあるが、法律上で規定され、かつ罰則が規定されたことは評価できるだろう。

また生活水準向上の観点では少なくとも1日平均12時間労働7(労働日数約20日と仮定した場合、時間外労働は月約80時間)以下が望ましいと考えられ、その点でも一定の意義はあったと考えられる。もちろん更なる生活水準の改善には残業時間の上限をさらに引き下げることが求められる。ただ、今回の法検討の過程で、企業側から自主的な残業削減の動きも出てきており、一定のアナウンスメント効果はあったといえよう。追加的な措置としては、企業に対し労働時間実態の開示をより強化していくことで、企業の自主的な残業削減を更に促していくことなどが考えられる。また企業の労働時間実態が把握できれば、将来的に残業上限の引き下げ等の措置を検討することも可能になるだろう。

次に、賃金格差の是正については、正規・非正規雇用労働者の不合理な待遇格差是正が明記されたことは評価すべきだろう。ただし、同法には罰則規定が無く、またその適用範囲(どの程度の賃金格 差是正が適切なのかなど)も不明確であり、その点では課題が残る内容であった。また能力開発等の 格差解消に向けた措置も残された課題だろう。ただ、能力開発に関しては企業側の取組にも限界があるため、職業能力開発制度の充実など政策的にリカレント教育を強化していく必要があろう。

最後にライフスタイルの多様性については、労働時間と成果のかい離に対する対応(時間によらない働き方)として高プロ制度が創設された。働き方の選択肢が増えるという観点では働き手にとって本来ネガティブなものではない。しかし、本来的な働き手のニーズ充足ではなく、残業代抑制や過度 な長時間労働容認に悪用されないことが前提となる。

その点では与野党の修正に関する実務者協議で、対象者が撤回できる規定が盛り込まれたことは評価できよう。それでも働き手が撤回を申し出れるかという実効性の問題は残っている。また健康確保措置として、高プロ制度適用者に対し、年間104日の 休日確保にくわえ、インターバル措置など4要件のうち1つの充足が義務づけられたが、衆議院で野党側から同措置では不十分との指摘もあった。

そのため、まずは高プロ制度が悪用されてないか、また健康確保措置が実体的に機能しているかなど、適正な運用がなされるかについての実態把握が必要だろう。その意味では追加的な措置として、例えば高プロ制度を導入した企業に対し、同対象者の労働実態についての調査・開示を求めることも一案ではないだろうか。なお、本法では裁量労働制の適用範囲拡大が調査データ不備などの問題を受けて見送られることになった。高プロ制度と同様に、現在裁量労働制を適用している企業に対し、労働時間を含めた労働実態を把握し、導入の効果、課題を検証していくことが必要だろう。そうした意味で少なくとも一定規模の企業に対しては情報開示を求めていく(いわゆる「見える化」の推進)ことが肝要と考える。

また、ライフスタイルの多様化の観点で、働き方改革関連法の中で働き手の制約解消に関する論点 が抜け落ちてしまったことは残念な点である。過去の成長戦略等で既に議論されてきた部分は確かにあるが、労働時間や場所の制約がある人でも働ける環境整備として、テレワーク促進や保育所整備、 男性育児休業推進などがあるだろう。また一度退社した人が再び働く際に、各々の能力を適正に評価するための職業能力評価制度の整備などを更に推し進めていくことが望ましい。」(みずほ総合研究所「働き方改革関連法の評価と課題」より)

追記:今の空気は労働契約法成立時に似ています。民主党以外の野党や組合は強く反対しましたが、その後、労働組合は労働契約法を根拠に団体交渉を要求し、社員や職員は労働契約法を根拠に会社や法人を訴えました。今後、働き方改革関連法の施行規則や指針が定められ、厚生労働省が働き方改革関連法の解釈通達が出します(これは通達にすぎず仮の解釈になります)。そして何年か後に社員や職員が会社や法人を訴えた裁判で裁判官が初めて法を解釈することになります。その時こそ、働き方改革関連法を評価すべきだと思います。

追記:ブログ「働き方改革関連法ノート」は働き方改革関連法(新労働基準法や新労働安全衛生法等)の法案審議資料・記録等をもとに働き方改革関連法の課題を探ります。