今日は急に寒くなってきました。

天気はいいのに気温が上がりません。

しかしながら、明日は知り合いの吹奏楽チームの演奏会が有り、写真の撮影をしなくてはなりません。

楽団のメンバーに知り合いが居て、毎年写真を撮っているのですが、全員の集合写真や、楽器ごとのパート写真、演奏中の写真、お客様の入りと退場等、朝から夕方までかかります。

これが終われば今年のイベントは全て終わります。

11月にいろんなイベントが集中していて、日曜日も祝日も、ほぼ休めません。

あと一日の辛抱です。

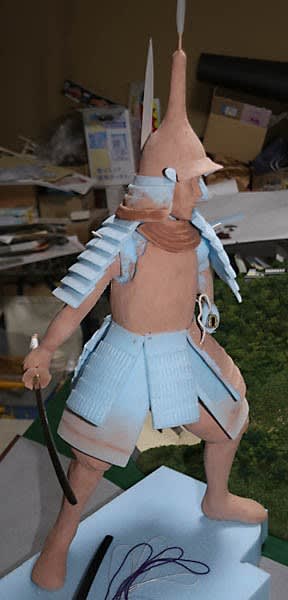

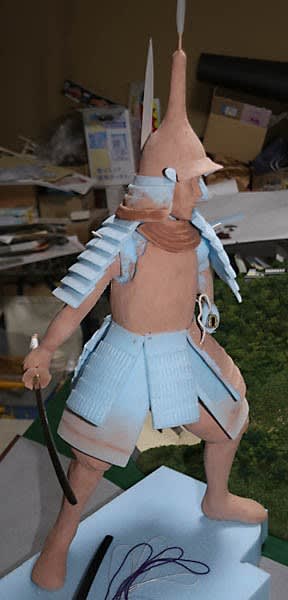

毎日アップしている「吉川広家」のフィギュアですが、一気に形になります。

手にしている太刀の角度や全身のポーズ等、微調整をして、やっと納得の行くポーズになりました。

次に、甲胄の細かい部分のディティールアップです。

これは腰の周りに付く「草摺」という鎧です。

本物は鉄板に漆を塗って組紐で編みこんでクネクネ動く鉄板のような物を作ってあるようです。

フィギュアでは一枚一枚編みこむのは時間がかかりすぎるので、鉄板部分は一体成型のスタイロフォームで削りだし、粘土を盛って仕上げ、それに穴を開けてタコ糸を通して組紐らしくしました。

これは「すね当て」ですが、実際は三角の鉄棒が付いていたようです。

三角のパーツは5ミリのアクリル三角棒です。

ホームセンターで買ってきたものです。

足の内側は、馬の腹を傷つけないように付けないようです。

カブトにも色々な飾りがあります。

これもスタイロフォームを薄くスライスして丸く切り出して、アルミパイプを押し当てて花びらのような彫刻をします。

このパーツが鎧の随所に有ります。

鎧を取り付ける前に体のバランスも整えます。

袴がちょっとボリューム不足だったので粘土を盛って大型化しました。

シワも追加しました。

体のボリューム調整後、各鎧を取り付けました。

ぐっと甲冑武者っぽくなったと思います。

足の「佩楯」と言うパーツも車輪のような模様があるのですが、鉄錆色に仕上げるので車輪模様はスタイロフォームを薄くスライスして作りました。

「胴」の三つ巴マークも同じ方法で作りました。

「脚絆」や「篭手」にも、アクリルの三角棒を取り付けました。

「篭手」には台所の三角コーナーに使うネットを切って、木工ボンドで貼り付けました。

「脚絆」の膝小僧部分には真鍮ピンをさして有ります。

カブトの突起部分も頭の熱抜き?のスリット穴を入れてあります。

脇差しもさして一気にかっこよくなりました。

肩の「大袖」にも毛皮を貼り付けたような「毛」が生えていたので粘土を薄く盛って粘土ヘラで彫刻しました。

このフィギュアですが、本当はフルカラーで塗装すればよかったのでしょうけど、それにするならもっと磨き上げてきれいな表面仕上げにしないと様になりません。

今回は、最初から鉄のサビ仕上げにするつもりなので、荒い鋳造っぽい仕上げにしています。

この後、水性の焦げ茶色で下地塗装を施して、錆色塗装をします。

ここから一気に変わります。

続く!