貴船神社に参拝した次の日、どうするかを娘に聞いてみました。

すると、竹林の小道に行きたいというので、どこにあるのか調べていたら、天龍寺の北口から続く道とありました。

天龍寺という名前は、夢で見たことがありました。石碑に天龍寺と刻まれたところの門からすごい数の馬が走りでるのです。それをテーマに愚作の創作童話を書いたっけ😅

夢では、亡くなった友と貴船姓に縁がある友ともう1人の友と眺めていました。不思議な夢だったので覚えていました。

嵐山の駅に着くと平日ですが外国からの観光客が沢山いました。そして、天龍寺に到着です。

お寺の門の隣に大きな石碑がありました。大本山天龍寺と刻まれています。この石碑みたいなの、あの時、夢でみた、、かも、正確にいうと、天龍寺の門の隣に、この石碑みたいなのがあって、同じではないけど、似ている、デジャブのような感覚になりました。

南北朝時代をいきた禅僧、夢窓疎石は、南朝の後醍醐天皇にその才覚を見い出されます。天龍寺は、その夢窓疎石が後醍醐帝の鎮魂のために建立しました。夢窓疎石は世界史上最高の作庭家で、庭園は今でも観光客を魅了しています。

また、近くの渡月橋も夢窓疎石の作のようです。

母の実家である津野山出身の臨済宗の僧、義堂絶海らと共に、夢窓疎石は五山文学の有力漢詩人だったようです。特に絶海中津は、夢窓疎石から教えを直接うけたとありました。

義堂も絶海も五山文学の双璧であり、以前十牛図をこのブログで書いた時に紹介しています。

天龍寺に入るとすぐに達磨仏の絵がありました。

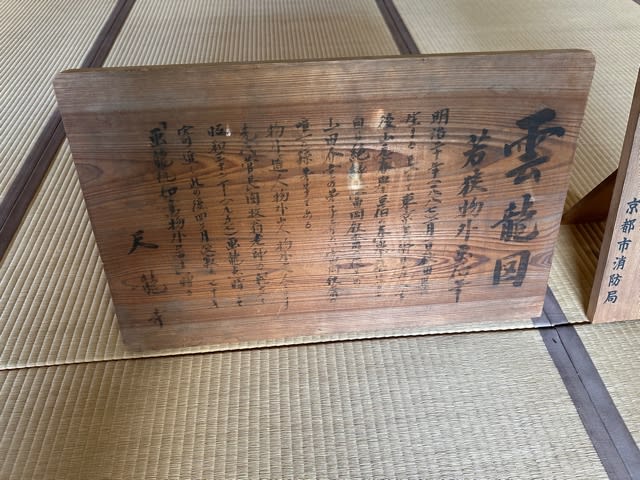

私は坐をしていますので、達磨仏を尊敬しています。また、寺院内にあった雲龍図はそれは圧巻でした。

庭園を散策後北口を出て竹林の小道に入りますが外国人観光客が多かったですね。きっとガイドブックにあるんでしょう。竹林は風で,ザワザワゆれ、まるで風に龍が泳いでいるようでした。雲龍図の龍かしら?

人混みからか、娘の体調が少し心配になり、折り返して嵐山駅に向かいました。

京都駅につくと、あとひとつ行きたい神社があるというので、東山方面にある神社に行きます。

その神社はひとりでいくというので、私は娘を鳥居前で待っていました。御祭神の一柱が大物主神でした。三輪山の御祭神です。この神社は強い縁切りと縁結びの神社らしく、私と縁が切れたら嫌だから、、と験担ぎのようなことをいうので、娘の意向を尊重し、鳥居近くで待っていました。沢山の鳩が飛んできました。

平和だなと思いました。

最後は、三十三間堂にいきました。姉も妹も良かったというので、私が同じバス路線だし、行こうとリクエストしました。観音様の像が沢山あります三十三間堂の33って、三三だな。

津野山のミミの神様、観音様。と先日

教えてもらいました。

津野山の恵比寿様の御神木が千手観音みたいだと以前書いたことがありましたが、沢山の千手観音様の像が三十三間堂にはありました。

津野山神界 恵比寿様の御神木

何か形にあるもの、ご本尊にでもすがって祈りたいという人の思いや、この地に蓄積された祈り、人がもつ様々な思いや、どうしようもいかない思いを、ただ救いたいという優しい無形の思いで、仏像という形あるものをこえた、みえない菩薩様がおられる気がしました。

津野山の耳の神様のような優しい神様かもしれません。

娘に色々良かったね。行く予定していなかった三十三間堂を娘は気に入ったみたいです。

少しずつ。一歩一歩。

きっと大丈夫。

辛かった分大きく成長することでしょう。