あけましておめでとうございます

今年もよろしくお願いします。

昨年の年明けも富士山をみに行きましたが、今年の年明けも富士山をみに家族でいきました。

朝霧高原サービスエリアに行き、それで帰るつもりでした。また白鷺も飛翔してくれました。綺麗だったねと満足して帰ろうとすると、白糸の滝の標示があったので、急遽行くことにしました。

滝はマイナスイオンでいいですね。

白糸の滝

その地で赤い富士山を初めてみました。

夕方赤く照らされる富士山は、赤富士ではなく紅冨士というみたいですね。

音止の滝

どちらでもあかいことにはかわりないですね。

神々しかったです。

磐長姫を祀る神社がありました。音止の滝あたりです。

皆様今年もどうぞよろしくお願いします。

その途中に、「かびれ神宮」という御岩神社の奥宮が鎮座していました。雨あがりの厳かな雰囲気の霊山を背景に、大きな巨石が鳥居のそばにありました。

その地から頂上まで、しっかりとした登山道が続きました。

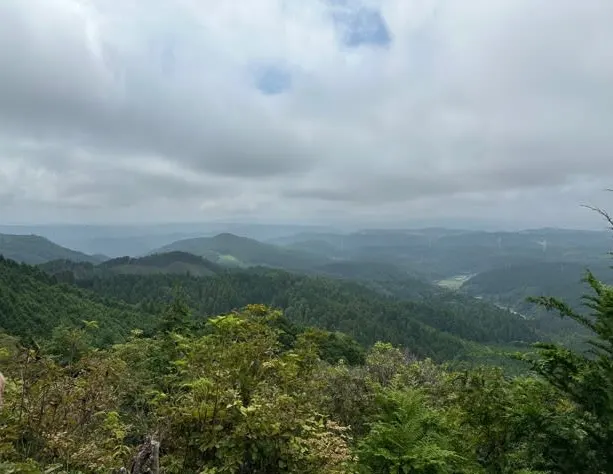

そして登頂です。

太古の磐座信仰を思わせる磐座が頂上にはゴツゴツありました。木がワカメみたいです。茨城の酒列磯前神社(御祭神はスクナヒコナ神)の雰囲気と似ています。

山頂なのに海底みたいな雰囲気でした。

見晴らしが良く、表参道入口で15分ほどふった雨のお陰で暑くありませんでした。

頂上のあまり目立たない所に、御神体と書かれた標識がありました。

先にいってみると、御神体の山に石柱が立っていました。剣のようにも見えました。

大地を司る地球神、御祭神

国常立太神のものかしら。☺️

何かを突き「立」てることは占有を意味したり、なにかの侵入を防ぐ結界も意味しており、境界を作るともいわれています。

暫くして頂上から降りていくと、地図には、血の池という場所が描かれていました。人がつくった剣による火花が散った地かもしれません。池はもはやなく、石のようなもので塞がれ御幣が立っていました。

この地まで、ツチ雲は逃げてきたのかなぁと夫と話しました。

かなりの登山道でした。

花こう岩

雲母の光る大地立つ

太古に散りぬ土雲眠る

和歌をつくってみました😌

裏参道にある薩都神社にも参拝しました。

主祭神、立速日男命です。

祟り神の性質をもつために祀られたとありました。

ハヤヒのつくご神名の神様は、饒速日命が真っ先に思い付きますが、その他、火の神様であるカグツチ神が斬られた際に血から生まれたとされる甕速日(みかはやひ)神、熯速日(ひのはやひ)神がおられます。

甕速日神と熯速日神は、イザナミ様を死に追いやったために斬られた火の神の血からうまれます。

「速日」には、迅速で猛烈な太陽の神とする説、勢いのさかんな霊として雷神の性格を取る説、火が猛烈な霊力のある神とする説があるようです。

花崗岩は、とても硬い石。火口と同じ響きです。地震がおこらないように、太古の火の山全体で抑えてくれているのかもです。

茨城は、一寸法師のモデル、お酒造りの神様、スクナヒコナ神が常世におかえりになった美しい海にも面しています。

茨城県、旧常陸国は、神話に織り込まれたり、お伽話に残されたり、今なお人気のアニメに暗喩されている土地だなと感じます。

様々な八百万の思いを受け入れてきた地かもしれません。

太古から祈りの対象である山。

茨城県、常陸の国、日立の御岩山の神さま。

日本をお護りしていただきありがとうございます。✨

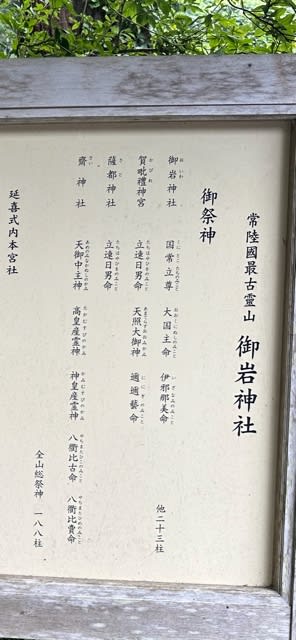

常陸國風土記に「浄らかな山かびれの高峰(🟰御岩山の古称)に天津神静まる」と書かれている霊山御岩山は、かつては葦原山とも天香具山とも呼ばれ、江戸時代においては徳川水戸藩の崇敬篤く修験の山として水戸出羽三山とも称された山とありました。

御岩神社は、国常立神をはじめ、ご祭神は写真の通りです。

登拝する際、暑いかなぁと心配しましたが、丁度表参道に入る直前にパラパラと雨がふり15分くらい雨宿りしてから登ったので、その後は清浄な空気のもと涼しかったです。

表参道からしばらく行くと、途中に興味深い標識がありました。ここまでは、白亜紀。ここからは、カンブリア紀の標識。夫と、しばらくこの場所で感動していました。

この地の発見がある前は、岐阜の地が最古だったようですが、約5億年前の花こう岩が露出している様子を観察することができるのは感慨深いです。

岐阜の金華山では、龍体が露出したような地がありました。あちらは、チャートの岩質でした。

宇宙飛行士の向井さんが、日本に光の柱が立っていて、その場所を調べてみたら日立の山の中だったと言ったことがあり、それがこの御岩神社のあたりだったという逸話により、最強のパワースポットの謂れとなったようです。姉は、その話を知り私を誘ってくれました。

この最古の地層の花崗岩には、黒雲母や白雲母などの雲母が含まれており、これは遠くからみてキラキラと光るようなのです。

光の柱は、雲母。

ウンモは、「クモ」の母と書くんですね。

ところで、このような花崗岩地帯の湧き水はおいしい水になるため、古くから日本酒造りに使われるようです。

六甲の灘の清酒など、日本各地の名酒には花崗岩地帯の水が多く使われているようです。 六甲あたりは、巨岩がゴロゴロしており、六甲ヒメ神社や、越木岩神社に参拝したことを思い出します。

御岩神社のこの花崗岩の大地は、火山活動の産物です。感慨深いですね。この山や、岩や、大地は、全体で大地の命の現れを体現しています。

私たちになくてはならない水にも関係が深いのです。

つづく

大分県佐伯は大和朝廷に抵抗し、サエギったとも言われ、山の佐伯野の佐伯と言われたとありました。義父の実家が佐伯なので、縁のある地に行こうと一昨年は九州をまわりました。

土蜘蛛が抵抗した地に行きました。そこは、数えきれないほどのトンボが飛んでいました。

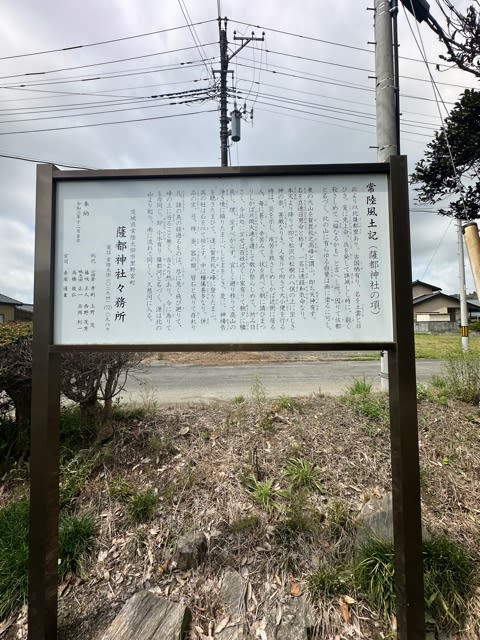

「茨城」の地名の起りについて『常陸国風土記』には佐伯のことが記されています。

「山の佐伯と野の佐伯 が土地の人々に危害を加えるので、この悪賊を滅ぼすのに茨(うばら)で城 (き)を造った」という説です。山の佐伯、野の佐伯を土雲、都知久母(ツチグモ)ともよんでいます。

茨城の地名の由来のもう一つは、黒坂命が国栖(くず)たちを征伐する際に、彼らの住居に茨棘(うば ら)を仕掛けたからという説でした。国栖とは、ツチグモと同じようなまつろわぬ抵抗勢力です。

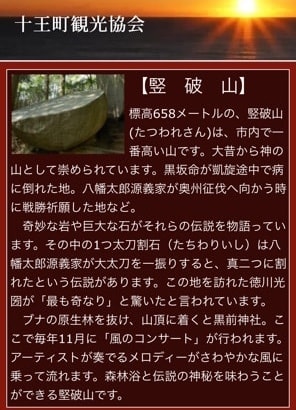

茨城県にあります竪破山の頂上にこの黒坂命が祀られている黒前神社があるようです。

この山はもとは角枯山(つのかれやま)と呼んだようですが、紀元前80年頃、蝦夷征服に出征していた黒坂命(くろさかのみこと)がこの地で病気になって死んで以来、黒前山と呼ぶようになったと、「常陸国風土記」で紹介されています。

その後、江戸時代になって、八幡太郎源義家の故事にちなんだ岩に、西山公徳川光圀が「太刀割石(たちわれいし)」と名づけ、この名前からこの山を竪割山、竪破山と呼ぶようになったようです。

八幡太郎源義家の故事とは、寛治元年(1087年)、八幡太郎源義家が、奥州遠征(蝦夷討伐)の折立ち寄り、巨石の前で野宿をしていると、夢の中に「黒坂命」が現れ大太刀を差し出し、その大太刀を一振りすると、岩が真っ二つに割れた話で、太刀割石(たつわりいし)→竪破山(たつわりやま)となった、とか、、。

この地は、ツチグモ征伐の黒坂命が病に倒れた地であり、また、八幡太郎源義家が平安時代末期に奥州の蝦夷征伐の戦勝祈願した地など、戦いの伝説がのこります。

この竪破山にある巨岩は、刀で切られたような岩であり、鬼滅の刃の聖地みたいですね。

写真はお借りしました。

この夢の中ででてきた「黒坂命」は、茨蕀(うばら)(いばら)をもって土着先住民の国巣(栖)(くず)をほろぼし、また、陸奥の蝦夷を討ったとつたえられています。

茨城の薩都神社に行ってきました。薩摩が都、というような名前だなぁと思いました。こちらの神社は風光明媚な田舎に静かにたたずむ神社でした。周りの雰囲気は、どこか、阿蘇の霜神社に似てるねと夫と話しました。

立速日男命(たちはやおのみこと)

参拝をおえると、不思議なことがありました。一枚ヒラヒラと空から白いものが落ちてきました。なんだろうと思って地面に落ちたものをみると、鳥の小さな羽なのです。この羽🪶、大切にします。

薩都神社のあとは御岩神社にむかいます。御岩神社の中腹には、薩都神社が祀られているし、御岩山頂まで登拝したいと思い、以前も御岩神社は姉と参拝しましたが、再度、今回は登山装備で御岩神社に向かいました。

薩都神社を去ってすぐ、大きな青鷺がもう少しで車にぶつかるかもしれないほどの距離で飛翔していきました。先日も、妹と大瀬神社に行った時に同じ事がありました。

不思議だなぁと思いながらも、薩都神社で手にした羽の主かもなと思いました。