明治大学博物館。東京都千代田区神田駿河台。

2024年3月14日(木)。

沖洲古墳群は、茨城県行方市の北西部にあり、沖洲集落を中心とする鎌田川流域の台地や沖積地に勅使塚古墳、大日塚古墳、延戸(のぶと)古墳、権現山古墳、八重塚古墳などで構成されている。中でも、勅使塚古墳は 4 世紀末のものと推定され、県内で最も古い前方後方墳といわれている。

佐自塚古墳。茨城県石岡市佐久にある前方後円墳。細長い丘陵の末端近くに位置する古墳である。築造時期は、古墳時代前期の4世紀後半頃と推定される。一帯では前方後方墳の丸山古墳・長堀2号墳に後続する首長墓に位置づけられるほか、付近の佐久上ノ内遺跡で検出された方形区画溝を佐自塚古墳被葬者の豪族居館に比定する説が挙げられる。

墳丘からは不規則な透かしを持つ器台系円筒埴輪が検出されているほか、前方部正面墳裾では底部穿孔の朱塗二重口縁壺が検出されており、特に円筒埴輪に施された三日月形・水滴形の透かしは類例のないもので、関東地方における埴輪出現期の様相を知るうえで重要視される古墳である。

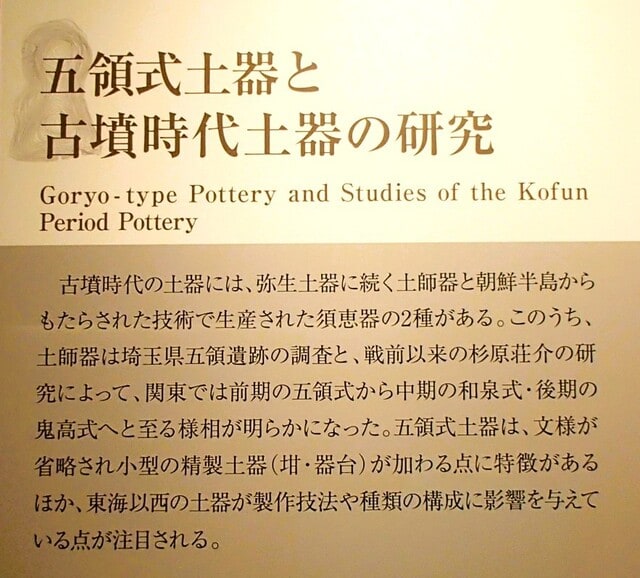

古墳時代土器の研究。古墳時代の土器には土師器と須恵器の2種類がありますが、ここに示すのは弥生土器の系譜にある土師器の方です。関東地方における古墳時代土器の研究は、戦前に杉原荘介氏によって基礎がきづかれました。戦後、五領遺跡の調査によって古墳時代の土師器の全貌がほぼ明らかになり、五領遺跡出土土器を標式として五領式土器が設定されたことで、現在の五領式-和泉式-鬼高式という編年序列ができあがりました。

五領式土器。五領式土器とは埼玉県東松山市の五領遺跡から出土した土器群に対して、金井塚良一氏らが設定したものです。基本的な特徴は、弥生土器的な文様装飾を省略して無文化していることと、新たに小型精製の器台と坩(小型の壷)が土器のセットに加わっていることにあります。

五領遺跡出土土器には近畿の土器を模倣したものが比較的多く見られ、それらが在地の土器群に対して影響をあたえたことで五領式土器が成立したのです。

五領式土器

古墳時代最初の土器は五領式とよばれる土師器である。埼玉県東松山市の五領遺跡ではじめて発見されたためこのような名称がついた。土師器と弥生式土器とは作り方・焼き方どちらをとっても明瞭な区別がつかないが、関東でもその例外ではない。すなわち、土師器はわが国の伝統的土器作り法によったもので、今日の「かわらけ」づくりの方法である。古墳時代に入ってからの土器を土師器とよび、器種やわずかな形の違いによって弥生式土器と区別している。

五領式の土師器は壺形土器に最もよくその特徴があらわれている。大きな球形の胴部に朝顔の花のように開く口がついた形をし、表面をハケ目工具やヘラで丁寧に整形され、しばしば赤色顔料が塗られている。この種の土器は古墳・方形周溝墓・住居址のいずれでも発見される。とくに墳墓から出土する壺には赤色顔料を塗っていることが多く、底に穴をあけてしまったものもみられる。したがって、実生活の容器としては使用不可能で、祭祀用土器と考えられている。

また、この五領式土師器には台付甕形土器が盛行した。この土器は煮たき用の甕形土器に高坏の脚部様の台がついたもので、弥生時代末期の前野町式から盛んに使用された。台付甕形土器は東海・関東地方に特徴的に現われた土器で、五領式では口縁部の断面がS字状を呈するものがあり、この口縁は東海地方で創出され、関東一円に波及した。S字状口縁の甕形土器は奈良盆地や飛鳥地方でもかなり発見されており、東海地方の土器が畿内にもたらされたことが知られている。

台付甕形土器の使用法は、炉に定置してその周囲に焼料をつんで火をもやし、炎を甕に効果的にあてることができる。台はかなえの役割をはたした。米などの穀類は甕の中に入れて煮た。おそらく、今日のような「炊いた御飯」というわけにはゆかなかったであろう。水をたっぷり入れてもこげつき、穀類はかなりやわらかく、高坏に盛ることはできなかったであろう。米をふかすことが一般的となるのは、カマドが普及する六世紀代になってからではないだろうか。(昭島市史1978年)

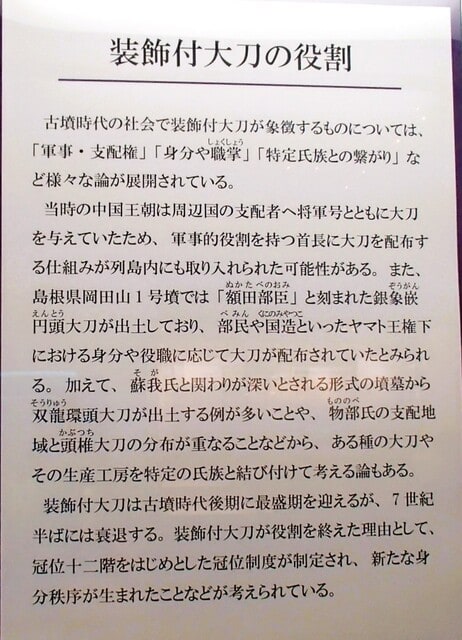

装飾付大刀(そうしょくつきたち)は、日本の古墳時代に製作された直刀(大刀)のうち、古墳時代後半(6世紀から7世紀)に隆盛した金・銀または金銅製の外装(刀剣装具・拵)を備えたものの総称。「飾大刀」(かざりだち)とも呼ばれ、儀仗用の大刀と考えられている。

装飾付大刀の種類

環頭大刀。柄の先端である柄頭に、円環(環頭)が取り付けられたもの。中国大陸にその系譜を持つ。

素環頭大刀(そかんとうのたち):環頭の内側に装飾がないもの。日本列島内で最も早い段階に出現した直刀で、弥生時代後期から存在する。

三葉環頭大刀(さんよう):環頭の内側に三葉文が配されるもの。

三累環頭大刀(さんるい):環が3つのC字形の輪の組み合わせで構成されるもの。

単龍・単鳳環頭大刀(たんりゅう・たんほう):環頭の内側に1体の龍、または1体の鳳凰が配されるもの。

双龍・双鳳環頭大刀(そうりゅう・そうほう):環頭の内側に2体の龍、または2体の鳳凰が配され、互いの口で1つの玉を奪い合うように咥えるもの。

獅嚙環頭大刀(しがみ):環頭の内側に、正面向きの1体の獅子のような獣面が、環頭に噛みつくように配されたもの。

倭風大刀。古墳時代中期からの系統を引き継ぐもの。

楔形柄頭大刀(くさびがたつかがしら):柄頭が逆三角形(楔形)の板状を呈し、刀身の刃部側に強く突出する形態のもの。古墳時代中期前半には、木製装具としてすでに出現しており、最も伝統的な刀装具形態と考えられている。

捩環頭大刀(ねじりかんとう):楔形柄頭大刀の柄頭上部に、捩りを加えた半円形の鉄製環(捩環)が取り付けられたもの。伝統的な楔形柄頭大刀が、装飾付大刀へと発展した形態。

袋状柄頭の大刀(袋頭大刀)。把頭が金属製でやや大型の「袋状」構造を持つもの。「頭椎」や「円頭」の柄頭は、古墳時代中期の木製装具にすでにその初現的な形態が現れているため、倭風大刀に位置づけることも可能だが、製作技術や様式に大陸系大刀の技術が多く加わり、デザインにもそれらの折衷型のものが見られる。

頭椎大刀(かぶつち):柄頭が拳のような形状を持つもの。「頭槌」とも。把頭表面に「畔目」と呼ばれる筋状の凹凸を持ち、「無畔目式」、「横畔目式」、「竪畔目式」に分類される。

円頭大刀(えんとう):柄頭が丸いもの。

圭頭大刀(けいとう):柄頭が将棋駒、または中国の玉の一種である「圭」のように山形を呈するもの。

鶏冠頭大刀(けいかんとう):柄頭が鶏冠のような形状を呈するもの。椰子の葉を図案化した「パルメット文様」がモデルと考えられている。

方頭大刀(ほうとう):柄頭が丸みを持たず角張り、直方体に近くなるもの。

弥生時代。日本における直刀の出現は、弥生時代の後期中葉に遡り、墳丘墓などの遺跡から西日本を中心に出土している。茎の尻に鉄製の環が付く「素環頭大刀」のほか、環の付かないものも出土しているが、多くは中国大陸(漢)からの舶載品と考えられている。

古墳時代前期・中期。古墳時代に入ると、直刀は国内での生産が可能となり全国的に普及し、各地の古墳やその他の遺跡から出土するようになるが、同時代前期から中期(3世紀後半から5世紀末)の刀剣装具は、木製装具か、木製部材と鹿角製部材を組み合わせた「鹿角製刀剣装具」など、有機質素材のものが多く、金属の部品を用いる例はほとんど存在しなかった。

なお、同時代中期の刀装具形態は、日本列島で独自に発生した、柄頭(把頭)が逆三角形(楔形)を呈する「楔形柄頭大刀」や、本来剣の装具である鹿角製刀剣装具を備えたものを主流とするが、「頭椎」や、「円頭」など、のちの装飾付大刀に引き継がれる形態の木製装具もすでに出現し始めていたことが、奈良県天理市布留遺跡の調査などにより確認されている。そのほかに、大陸からもたらされた素環頭大刀などの環頭大刀の一群も継続して存在した。

古墳時代後期・装飾付大刀の出現。古墳時代後期(6世紀)に入り、帯金具や馬具の装飾技術である金アマルガム法が大刀の装具にも取り入れられた。これに伴い、柄や鞘などの木製部材の上に、金を鍍金した銅板を巻きつける金銅装や、金装・銀装などの金属装飾を施した光り輝く大刀が数多く出現した。

環頭大刀においても、環の内側に龍や鳳凰をデザインした、「単鳳・単龍環頭大刀」・「双鳳・双龍環頭大刀」などのバリエーションが加わった。またこれに伴い、同時代中期まで隆盛していた鹿角製の装具は急速に消滅していった。これらの装飾付大刀は、地域の有力な支配者(首長)層の身分や地位を表す威信財として所有され、各地の古墳に副葬された。

装飾付大刀の終焉。これら各種の装飾付大刀は、古墳時代後期から終末期(飛鳥時代)にあたる6世紀から7世紀代に隆盛するが、律令制の導入など、国家の体制が大きく変容する7世紀後半には急激にそのバリエーションを失い、光り輝く金・銀・金銅装部位も減少し、方頭大刀のみにその形態が絞られていく。

方頭大刀の形態は、奈良時代以降の大刀外装としても存続し、正倉院所蔵の「黒作大刀」や「金銀鈿装唐大刀」へとその系統が受け継がれて行くこととなる

「金工品から読む古代朝鮮と倭 新しい地域関係史へ」 金宇大、京都大学学術出版会、2017年刊

外来系装飾付大刀の系譜的検討を通じた古代東アジアにおける地域間関係の研究

稲田 宇大 (金宇大) 滋賀県立大学, 人間文化学部, 准教授

6世紀後半以降、日本全国の古墳には極めて多様な「装飾付大刀」が副葬されるが、そうした大刀の中でも、把頭に環状の飾りを付した「環頭大刀」は、その意匠や製作技術が中国や朝鮮半島から導入された「外来系」大刀として注目されてきた。本研究では、資料の実見調査を可能な限り悉皆的に実施し、日本や韓国で出土する装飾付大刀の製作技術を相互に比較することで、装飾付大刀を製作する技術がどのように日本列島へと伝わり、発展を遂げていったのかを明らかにする。

本研究では、古墳時代に流通した各種刀剣類のうち、中国大陸や朝鮮半島に源流をもつとみられる、いわゆる「外来系大刀」を対象に、朝鮮半島出土例との比較分析を通じた詳細な系譜検討に取り組んだ。具体的には、柄頭に龍の文様をあしらった単龍・単鳳環頭大刀を中心に、三葉環頭大刀、三累環頭大刀など、主に古墳時代後期に製作された「外来系大刀」に対し、個々の資料の実見観察調査を悉皆的に実施することで、詳細な技術系譜を明らかにしていった。その上で、これらの大刀を所有・副葬した古墳被葬者らが当時の社会においてどのような立場にあったのかを推論した。

本研究で対象とした「外来系大刀」のような、朝鮮半島に系譜をもつとされる資料は、従来、いわゆる「外来」の資料としてそれ自体の系譜を深く追究しないまま、対外的な交渉に関わった人物であることを示すもの、あるいは渡来人ないし渡来系の人々がいた証左とされ、日本国内で完結した評価に留まっていた。本研究では、具体的に朝鮮半島のどの地域と技術的関係性を指摘できるのか、さらには、先入観的に「舶載品」とされてきた資料群は本当に列島内で製作された可能性はないのか、といった点を朝鮮半島での出土例を踏まえて改めて洗い直したことで、より客観性の高い交流史像を描出した点に大きな意義がある。

明治大学博物館を見学後、東京駅八重洲南口13時30分発のJRバスで名古屋に帰宅した。