国史跡・長者ヶ原遺跡。入口。新潟県糸魚川市一ノ宮。

2023年10月5日(木)。

名勝・親不知子不知の見学を終え、糸魚川市街地方向へ引き返して、青海神社と寺地遺跡、その後、市街地南の丘の上にある国史跡・長者ヶ原遺跡(遺跡公園)、長者ヶ原考古館とフォッサマグナミュージアムを見学した。遺跡公園西入口のテニスコート横に9時前に着いた。考古館は9時開館なので、先に遺跡公園から見学した。全国的にクマが出没していたので熊鈴を持参した。

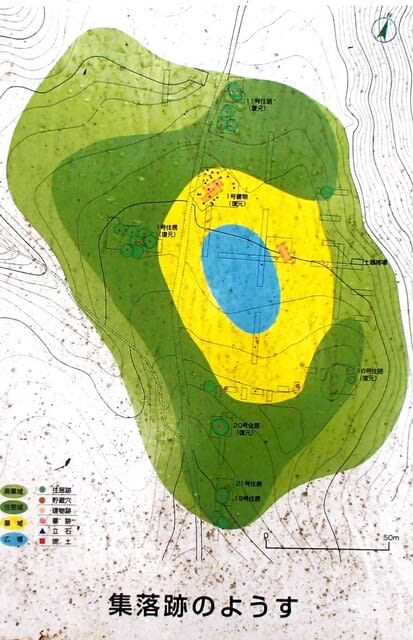

長者ケ原遺跡公園は、国史跡・長者ケ原遺跡を保存・公開するために整備され、発掘調査の結果を元に一部の竪穴住居などが復元されており、当時のようすをうかがい知ることができる。

考古館では竪穴住居の一部復元模型や縄文土器、石器、ヒスイの玉などを展示している。

長者ケ原遺跡は糸魚川市の中央を流れる姫川の東側、海岸から約2.5km、標高90m前後の高台に位置する縄文時代中期(5000~3500年前)に営まれた北陸最大級の集落跡で、姫川から流れ出たさまざまな石を加工し、蛇紋岩の石斧とヒスイの玉類の製作と流通の拠点として栄えた。

姫川の上流、小滝川には硬玉原産地があり、長者ケ原の集落では、この溪谷から採取した原石を加工したものと考えられる。加工の際には硬く割れにくい性質を持つヒスイをハンマーとして使って、木の伐採や土掘りなどに用いた石斧を主に作り、各地に供給していた。

石斧作りの技法はヒスイの加工にも応用され、縄文時代中期になると本格的に大珠(たいしゅ・長さが5cmを超える大きな玉)が作られた。

この時期の代表的な遺物であるヒスイ製大珠は、北陸地方を中心とし、中部、関東・東北地方などに広く分布するが、本遺跡はその製作遺跡の1つであり、学術的価値が高い。

遺物は縄文時代中期を主体とした土器、土偶や人面・獣面把手などの土製品、石鏃、打製石斧、磨製石斧、石匙、石皿等の石器類及び岩偶などである。

「長者ヶ原式土器」の名称は本遺跡出土の土器を標式として命名されたものである。

本遺跡を特色づける遺物としては、大珠をはじめとする硬玉製の玉類・硬玉原石・硬玉加工具があげられる。

19・21号住居跡。

大きい円の上に小さい円が重なったようになっており、大きい円が19号、小さい円が21号住居の跡を示している。

21号跡より深いところに19号跡があるので、19号跡にあった住居を壊した上から新しく21号住居を建てたことが分かる。

20号住居(竪穴住居)。

地面を円形に掘り下げ、水平に床を固め、中央には石で囲った炉を設け、壁際には穴(柱穴と思われる)が掘られている。

これまでの調査範囲は集落跡の10%にすぎないが、このような形の住居跡が24棟も発見されている。