山形県立うきたむ風土記の丘考古資料館。山形県東置賜郡高畠町安久津。

2024年9月6日(金)。

置賜地域の弥生時代・古墳時代。

米作りを始めた頃の置賜地域の弥生時代の出土品や、古墳時代の集落からの出土品、国史跡で全長96mと県下最大の前方後円墳である稲荷森古墳と下小松古墳群、県史跡の前方後方墳である天神森古墳、県指定有形文化財のお花山古墳群出土品や資料館の周辺にある安久津古墳群とその出土品、古墳時代の集落からの出土品を紹介している。

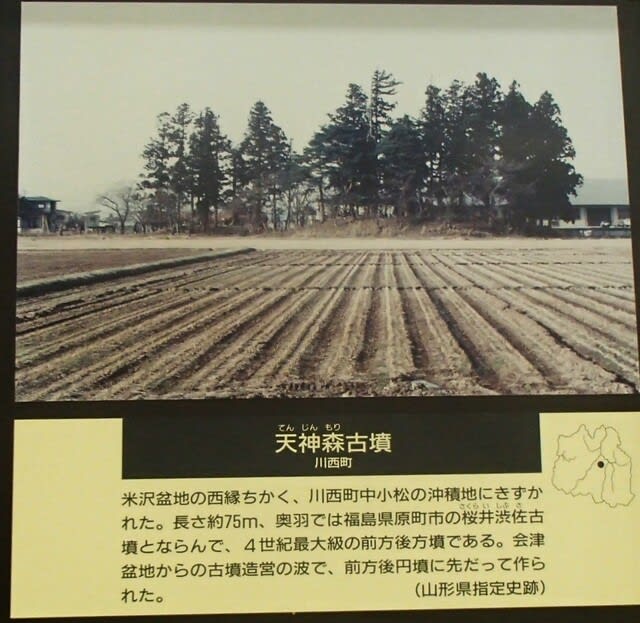

川西町・天神森古墳は、東北地方の前方後方墳の中では最大級である。築造年代は古墳時代前期の4世紀前半と考えられている。県内の確かな古墳では、南陽市の稲荷森古墳(前方後円墳/全長96m)に次ぐ大きさで、全長75.5mを測る。

小松駅の北東、フレンドリープラザの北の平地部にある。昭和55年(1980年)、川西町教育委員会の調査で、自然堤防状の高まりをみせる地山を整形し、削り出して盛土した前方後方墳であることが確認された。

同じ前方後方填の米沢市窪田寶領塚古墳、南陽市蒲生田3・4号墳などとともに最古に属する古墳である。この北西部の眺山丘陵には、前方後円墳19基を含む179基の下小松古墳群があり、国指定史跡となっている。

墳丘全長75.5m、後方部の長さ43m、後方部幅56m、高さ4.3m、前方部の長さ32.5m、幅32m、高さ3m。後方部は長さに対して幅広で、前方部は撥型に広がる。版築によって盛土され、。

くびれ部から底に孔を開けた儀式用の壺(底部穿孔壺型土器)が発見された。これは古墳時代前期の土師器である。

南陽市・稲荷森古墳は、南陽市長岡にある前方後円墳。国の史跡に指定されている。

山形県では最大、東北地方では第7位の規模の古墳で、4世紀末(古墳時代中期初頭)頃の築造と推定される。大型古墳としては日本海側内陸部で最北に位置する。

最上川を遡った内陸部に米沢盆地がある。この地域は、古くは置賜郡として陸奥国に属し、出羽国の成立とともに出羽国に属したもので、福島県・宮城県方面との文化的交流も深く、弥生時代中期以降の農耕文化を示す遺跡や横穴式石室をもつ古墳群の存在も知られていた。

この盆地の東北方に当たる平野部にある低丘陵を利用して営まれた前方後円墳が稲荷森古墳である。この古墳は、西南方に向かって連なる小さな低丘陵の一つを利用し、前方部を南々西に向け、後円部の東北方には丘陵が遺存する。

この付近は古墳時代中期ころ(南小泉式期等)の集落跡となっている。墳丘は半ばは丘陵を利用し、その上に盛土したものである。全長は約96m、後円部径62m、高さ約10m、前方部は長さ34m、前方部端幅32m、高さ約5mで、後円部は三段築成となっている。後円部に比較し、前方部が短く、また低い特色を示すが、全体として墳形を良く残しているものである。調査により葺石の一部や後円部築成前に破砕された土師器の脚部が検出されている。

この地域は、日本列島全体の古墳の広がりとしては北端に属する地域であるが、このような大型の前方後円墳が築造されていたことは、古墳時代研究上に新しい問題点を提出するものである。加えてこの盆地内で若干数の小規模な前方後円墳も知られつつあり、卓越した規模をもつ稲荷森古墳は、この盆地を基盤としたこの地域の首長墓としてとらえられるものである。古墳時代におけるこの地域と東方あるいは西日本等との政治的関係も示す重要なものである。

川西町・下小松古墳群は、米沢盆地西縁の川西町西部にのびる低丘陵・眺山(ながめやま)丘陵に築かれた約200基からなる東北有数の大古墳群である。

北から陣が峰支群・永松寺支群・薬師沢支群・鷹待場支群・小森山支群・尼が沢支群の6つのグループがあり、このうち薬師沢、鷹待場、小森山の3支群179基が国指定史跡になっている。

これらの古墳群の多くは、5世紀後半から6世紀にかけて営まれたものと推測されている。最も北に位置する陣が峰1号墳は古墳時代前期の4世紀中葉の前方後方墳で、古墳時代後期の6世紀に最盛期を迎えたと考えられている。大きさ10~34mほどの前方後円墳や前方後方墳、円墳、方墳があり、小森山支群には山形県下の約半数となる19基の前方後円墳が造られるなど、当時の東北経営のあり方を示す重要な古墳群となっている。

主な古墳を発掘調査した結果、鉄の刀や剣、鏃(やじり)などの武器類のほか、青銅鏡、ガラス製の玉、農工具、須恵器や土師器などが出土した。前方後円墳は、一定の権力を持つ人物の墓とされていることから、これらの被葬者はヤマト王権にかかわりのある人物であったとも考えられる。

高畠町・阿久津古墳群。

安久津集落の北側に分布し、東から安久津八幡神社の裏手の鳥居町支群12基、県立考古資料館敷地内の安久津支群5基(現存するもの2基)、その北側山腹の味噌根支群3基、源福寺支群4基、加茂山洞窟墳1基、羽山古墳1基、北目支群13基より構成される。

築造年代は7世紀後半~8世紀中葉と推測される。

これらの古墳は、すべて横穴式石室を主体とし、付近から豊富に産出する凝灰岩の巨石を用いて石室を構築しており、墳丘規模は10~20m程度の円墳である。これまで県教育委員会や高畠町教育委員会によって発掘調査されたのは、鳥居町9・12号、安久津1~4号、味噌根2号、北目1号などである。

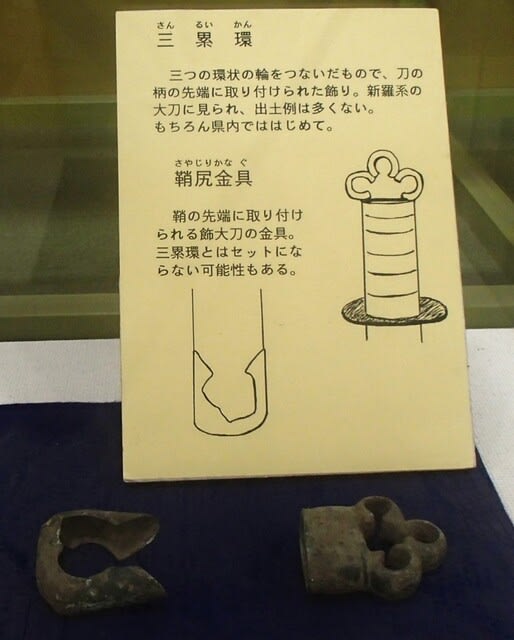

出土遺物は、直刀・刀子・蕨手刀・鉄鏃・刀装具・玉類・耳環などで、羨道部や前庭部から土師器や須恵器も多く発見された。

羽山古墳。

標高280mほどの南に面した横穴式古墳。十数基あったといわれる羽山古墳群のうち、唯一現存する古墳。小規模ながら生前とした石組みが見事な玄室が残る。出土品には、メノウの勾玉など5種類650個の玉類、青銅にメッキした金環19個等があり、副葬品の少ない山形県内の古墳の中でも特に重要な古墳である。

このあと、阿久津八幡神社を見学した。