【信長の野望 覇王伝withパワーアップキット】(ダウンロード版:第3版)弱小鈴木家で外道に天下布武!?第3章なのです。

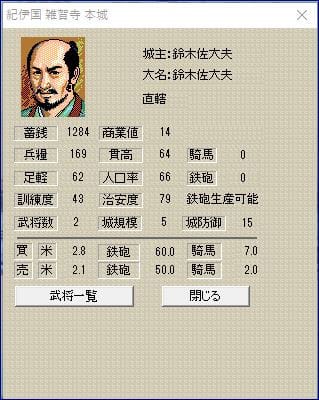

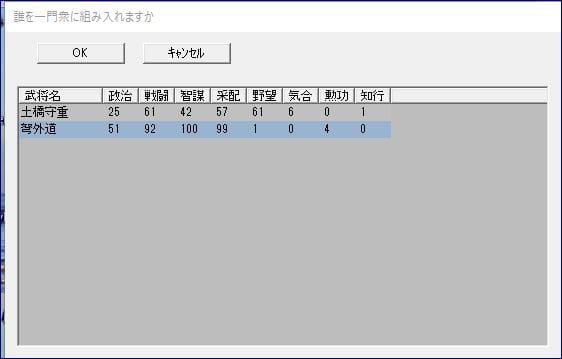

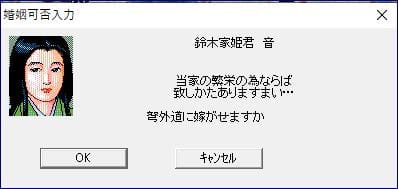

前回の記事で、プレイヤーキャラを紀伊国の戦国弱小大名、鈴木左太夫を選択プレイして、エディットモードで作成した謀略と戦術に長けた将、【弩外道】に娘を嫁がせ、一門衆として精鋭部隊を任せ彼の謀略をもって他家との戦さに勝利し併呑して、序盤の領地拡大を担わせるプレイスタイルで征こうとざっくり方針を決めてプレイ開始しました。

実際の鈴木左太夫は当時まだ貴重品で希少品だった鉄砲を自領内で鉄砲鍛冶を育成優遇する事で数を揃えいち早く合戦時に集団使用する事で、当時近畿圏で圧倒的な国力と兵数を持つ三好家や次々と周辺大名制圧し絶賛勢力拡大中の領地に貪欲な六角家に対抗して細々と余命を永らえていたのでした。

本作でも彼の初期領地は貧しく、居城の雑賀寺城は鉄砲鍛冶を反映して、他大名の約半額で鉄砲を購入できるのですが元々の値段がべらぼうに高いため半額になってさえ肝心の購入資金が得られないジレンマに陥る事になるのです。

確かに本作でも鉄砲は反則級の威力がありますが、戦に勝利しても消耗は免れず、初期配備された鉄砲を擦り潰してしまえば手詰まりとなるのはプレイ前の時点でも明らかでした。

そこで、ゲームならではの逆転の発想、まあ裏技というよりはセコ技に類する策ですが、中途半端な配備数の鉄砲を全て売払い他家を圧倒できる軍備のための資金をプレイ開始早々入手するのです。

もちろん鉄砲生産可能の設定のおかげで他領の半額で鉄砲が購入可能な雑賀寺城で鉄砲を商人に売ると当然のように買い叩かれてしまいますが、鈴木家の残る一つの領地、新宮砦の商人に鉄砲売り払えば高価買いt取りしてもらえるのです。

そして領地の石高に応じて徴集される雑兵(農民兵)は使わず、鉄砲ほど高価ではありませんが序盤の大大名家でも数を揃えるのが困難な傭兵を雇用できるだけ雇用します。

雑兵は訓練できないので訓練値が初期値の20で固定ですが、傭兵は武将が気合値を消費する事で訓練する事が可能で何回も繰り返して訓練値を最大の100まで上げる事が可能で、この場合10倍の雑兵に攻撃されても傭兵はほとんど損害が無いのに、雑兵は自分の攻撃で大損害を出してしまいます。

ゲーム終盤で内政がめちゃ整ったNPC大名でも無い限りNPC大大名家でも傭兵を多数雇用する財力はありません。

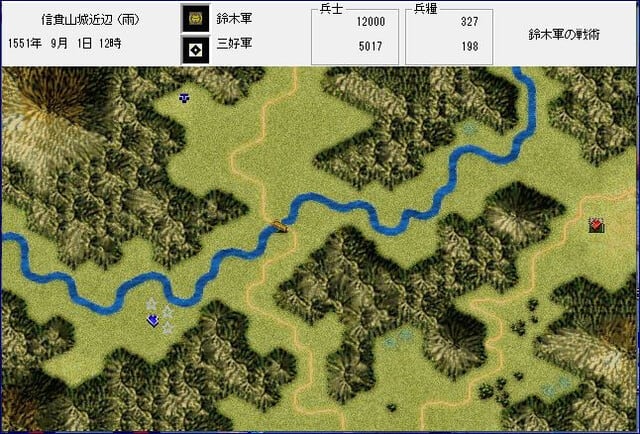

先程の鉄砲売却代金で傭兵が120(12000名)雇用でき、NPC大名のほとんど雑兵軍団に無双かませます。

しかし、いくら強い傭兵でも敵城を何回も殴って陥落させれば大損害は免れず、貧しい領地では補充の目処も全く立ちません。

そこで、雑兵相手に無双をかまし敵城は智謀値の高い武将(具体的には、全シナリオ通じて十数名しかいない智謀値80以上の武将が必要です)に敵城に隣接だけさせて攻撃させず、工作コマンドの潜入と火攻めを連打して敵城の規模値を0にすれば、敵兵が残っていても陥落します。

こうすれば、消費するのは兵糧のみで貴重な傭兵は無傷で残ります。

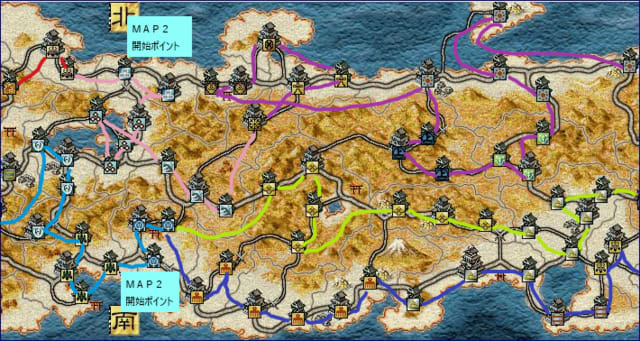

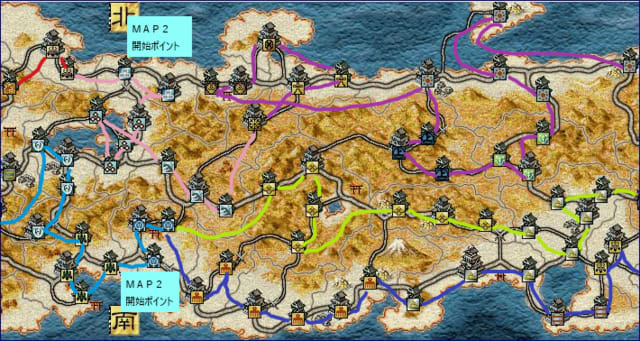

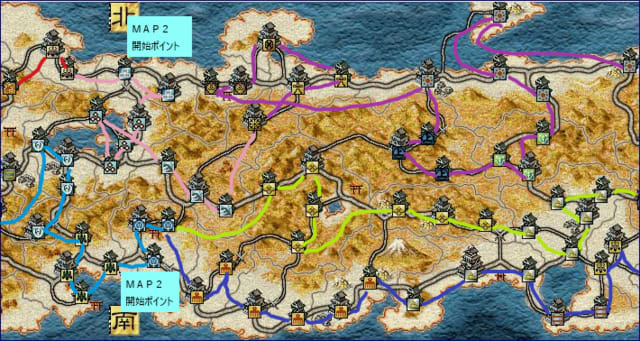

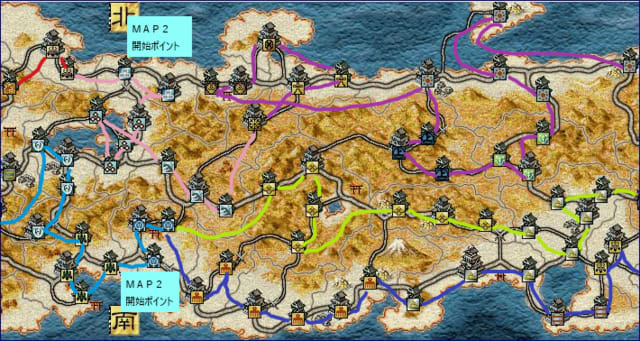

下のMAP1は、鈴木家の初期の侵攻路を示したものです。

赤色のラインは【弩外道】の侵攻路です。

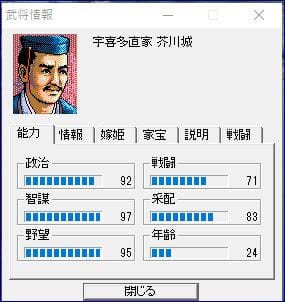

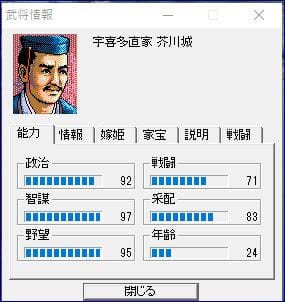

青色のラインは【宇喜多直家】の初期侵攻路です。

桃色のラインは鈴木左太夫が隠居して、大名の地位を【弩外道】に譲った後、彼の軍団の戦力を引き継いだ【南条長恵】の初期侵攻路です。

MAP1

最初に水色のテキストBOXが表示された2つの城が鈴木家の初期領地、紀伊国雑賀寺城と同じく紀伊国新宮砦です。

そして【弩外道】の赤の侵攻路は、雑賀寺城を起点に各国へ侵略の触手を伸ばしました。

では、本題の弩外道軍団の赤色の侵攻路の詳細を下記に箇条書きで記します。

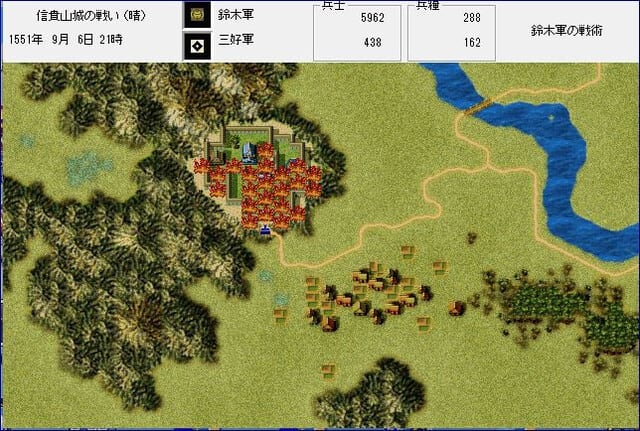

1つめの城 :大和国、三好家・信貴山城

2つめの城 :大和国、三好家・多聞山城

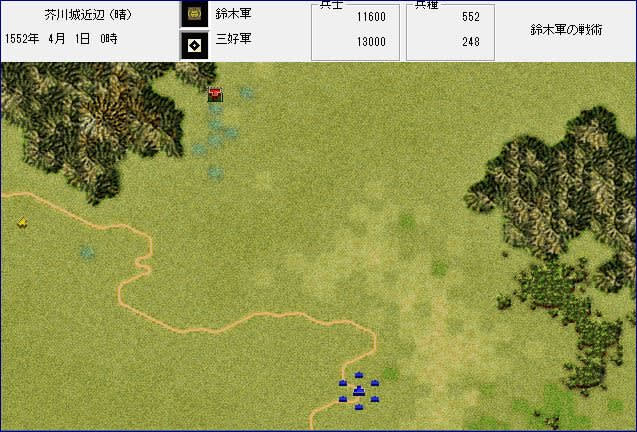

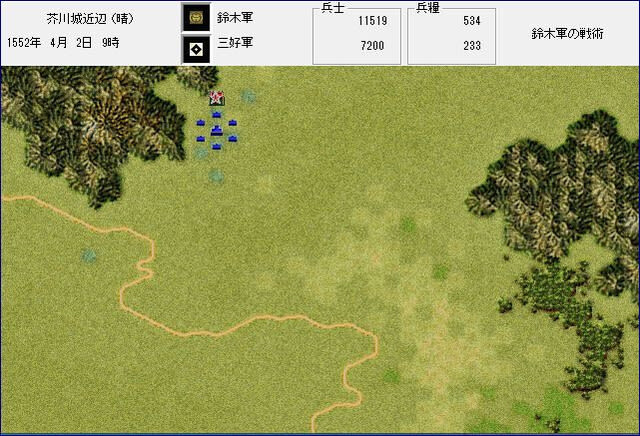

3つめの城 :摂津国、三好家・芥川城

4つめの城 :摂津国、三好家・伊丹城

三好家を本州から駆逐。

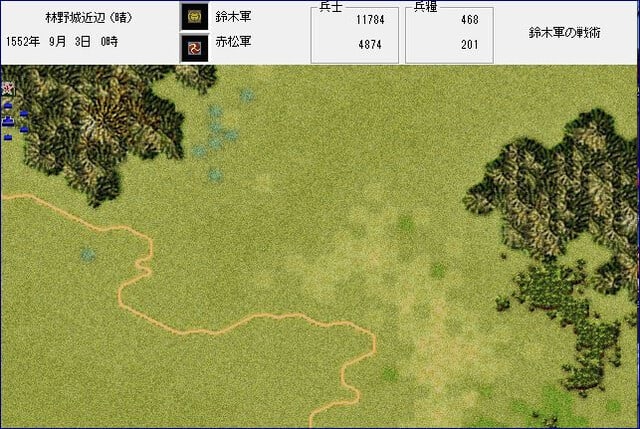

5つめの城 :播磨国、赤松家・三木城

6つめの城 :播磨国、赤松家・置塩城

7つめの城 :播磨国、赤松家・上月城

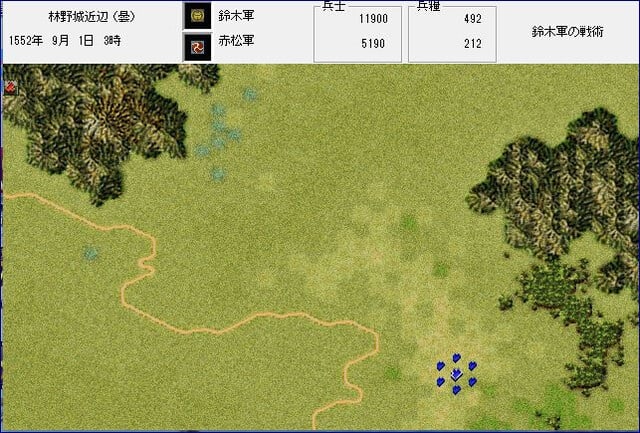

8つめの城 :美作国、赤松家・林野城

赤松家滅亡。

9つめの城 :備前国、浦上家・天神山城

10こめの城:備前国、浦上家・砥石山城

浦上家滅亡。

11こめの城:備中国:三村家、高松城

12こめの城:備中国:三村家、松山城

三村家滅亡。

13こめの城:出雲隠岐国:尼子家、赤穴城

14こめの城:出雲隠岐国:尼子家・三刀屋城

15こめの城:石見国:尼子家・山吹城

16こめの城:出雲隠岐国:尼子家・白鹿城

17こめの城:出雲隠岐国:尼子家・月山富田城

18こめの城:伯耆国:尼子家・尾高城

19こめの城:伯耆国:尼子家・羽衣石城

尼子家滅亡。

20こめの城:因幡国:山名家・鳥取城

21こめの城:因幡国:山名家・若櫻鬼ヶ城

22こめの城:但馬国:山名家・出石城

23こめの城:但馬国:山名家・竹田城

山名家滅亡。

23こめの城:但馬国、波多野家・横山城

24こめの城:但馬国、波多野家・八上城

波多野家滅亡

25こめの城:丹波若狭国、一色家・八田城

26こめの城:丹波若狭国、一色家・後瀬山城

一色家滅亡。

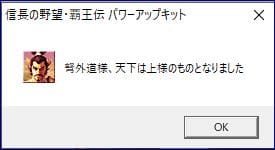

【鈴木左太夫】が隠居、その跡目を継いで一門衆の【弩外道】が大名になりました。

以後、【鈴木家】の呼称は【弩家】となります。

【弩外道】が指揮していた戦力は【南条長恵】が引き継ぎました。

【南条長恵】軍団の初期の侵攻路は桃色のラインで示されています。

1個めの城:越前国、朝倉家・金ヶ崎城

2個めの城:越前国、朝倉家・一乗谷城(MAP見切れ、画面外の為対象の城は表示されていません)

朝倉家滅亡

3個めの城:北近江国、浅井家・小谷城

4個めの城:北近江国、浅井家・今浜城

5個めの城:北近江国、浅井家・佐和山城

6個めの城:北近江国、浅井家・朽木谷城

浅井家滅亡

以降は、MAP見切れですので、MAP2にてご紹介致します。

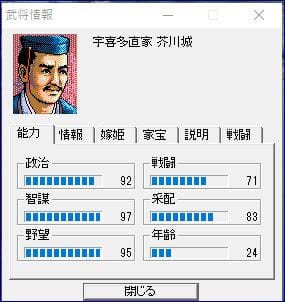

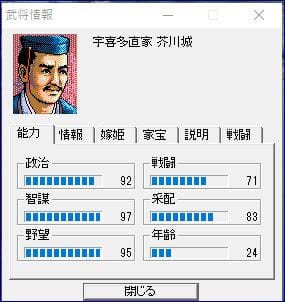

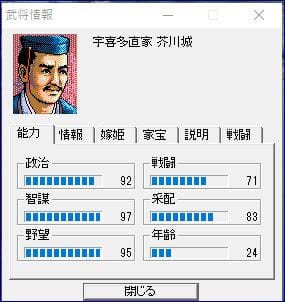

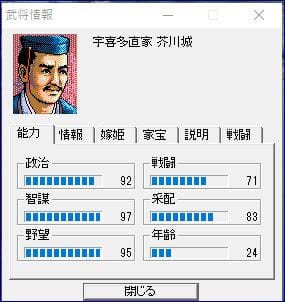

新設された鈴木家第2軍団【宇喜多直家】軍団は、摂津国・芥川城で編成されたので青色の侵攻路は、芥川城から出発しています。

それでは、宇喜多直家軍団の青色の侵攻路の詳細を箇条書きにて以下に記します。

1個めの城:山城国、足利家・勝竜寺城

2個めの城:山城国、足利家・二条城

足利家滅亡。

3個めの城:河内和泉国、畠山家・高屋城

4個めの城:河内和泉国、畠山家・堺城

5個めの城:河内和泉国、畠山家・岸和田城

畠山家滅亡。

6個めの城:南近江国、六角家・宇佐山城

7個めの城:南近江国、六角家・観音寺城

8個めの城:南近江国、六角家・日野城

9個めの城:伊賀国、六角家・上野城

六角家滅亡

10個めの城:伊勢志摩国、北畠家・伊勢亀山城

11個めの城:伊勢志摩国、北畠家・安濃津城

12個めの城:伊勢志摩国、北畠家・鳥羽砦

13個めの城:伊勢志摩国、北畠家・長島寺城

北畠家滅亡。

14個めの城:尾張国、織田家・鳴海城

15個めの城:尾張国、織田家・清州城

以降の侵攻路はMAP見切れですので、MAP2でご紹介致します。

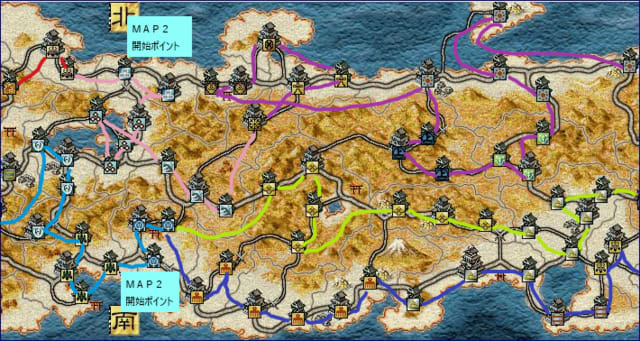

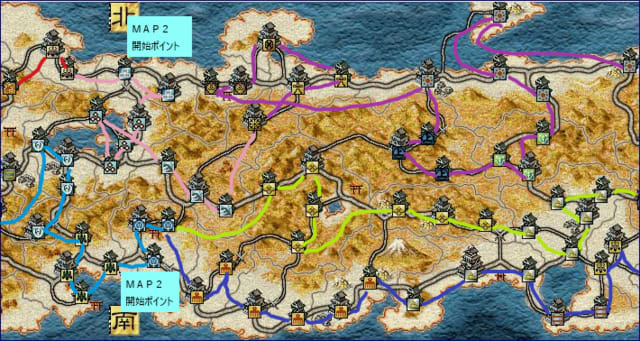

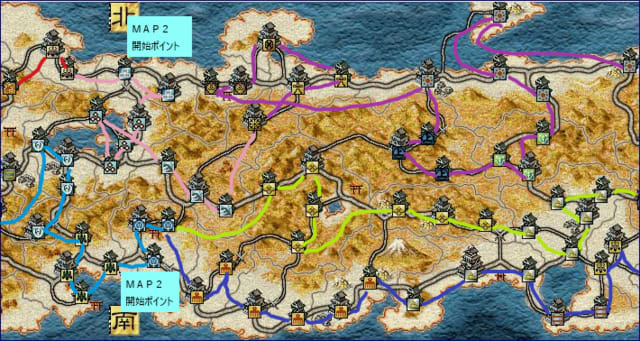

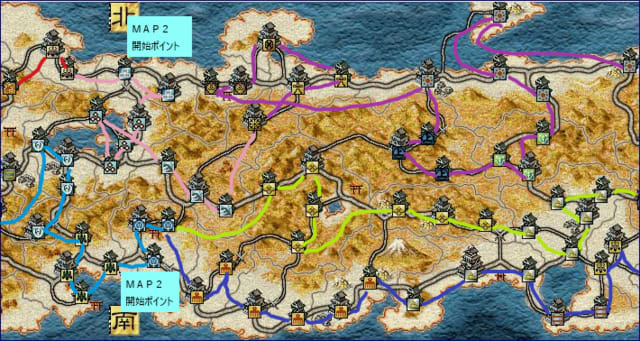

MAP2

水色のテキストBOXでMAP2開始ポイントと表示されている城が2つありますが、まず桃色のラインの【南条長恵】の侵攻路の詳細を箇条書きにてご紹介します。

なお、MAP1でご紹介した内容と一部重複しておりますので、MAP1詳細もご参照頂ければ幸いです。

1つめの城:越前国、朝倉家・金ケ崎城

2つめの城:越前国、朝倉家・一乗谷城

朝倉家滅亡

3つめの城:北近江国、浅井家・小谷城

4つめの城:北近江国、浅井家・今浜城

5つめの城:北近江国、浅井家・佐和山城

6つめの城:北近江国、浅井家・朽木谷城

浅井家滅亡

7つめの城:美濃国、斎藤家・大垣城

8つめの城:美濃国、斎藤家・稲葉山城

9つめの城:美濃国、斎藤家・岩村城

斎藤家滅亡

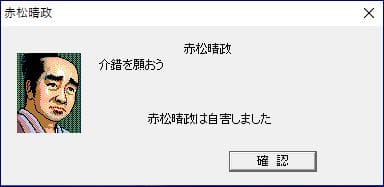

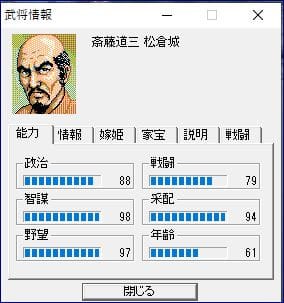

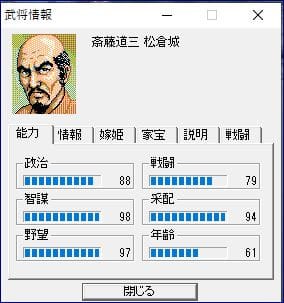

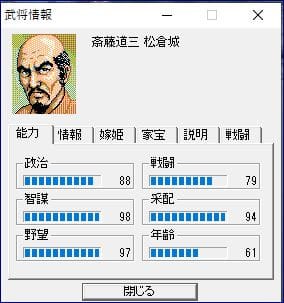

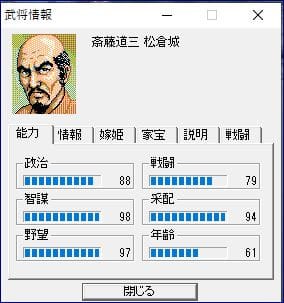

☆通常滅亡大名家の当主は滅亡時に自動的に自害してしまうので、織田信長がいくら優秀でも家臣にはできなかったのですが、今回のプレイでは斎藤道三は家督を嫡男義龍に譲っていたので、一門衆ながら運よく家臣にすることができました。

一門衆だと捕縛しても、配下にするコマンドは3回まで試す事ができ、1度拒否されても2回目に家臣にできたりすることが結構あるのですが、3回連続で拒否されてしまうと、コマンドが逃がす、頸を切るの二択になってしまい家臣にできない事がたまに発生します。

体感ですが、優秀な一門衆ほど臣従を拒否する傾向があるようです。

余談ですが、羽柴秀吉は家臣にすることができました。

残念ながら明智光秀は信長が元服して2年しか経ってなかったので、まだ織田家に仕官していませんでした。

竹中半兵衛、黒田勘助は未検証ですが年代が早すぎて未登場だったんじゃないかと思います。

織田家は、柴田勝家、前田利家、丹羽長秀といった優秀な将が多いですが、このゲームの肝となる智謀値は謀略や調略に長けた人物しか80以上の実用レベルにパラメーターが達しないので、柴田勝家、佐久間信盛のような猛将でも攻撃と采配のパラメーターが振り切っていても本作では、使い道が無かったりします。

その点、前田利家、丹羽長秀といった槍働きだけでなく、内政家としても優れている武将は高い政治のパラメーターで内政に使えるのでまだましなのですが、本作はとにかく泣けるほど内政のパラメーターが上がり辛いので、武将コレクション以上の意味は少ないです。

最も上がりやすい貫高のパラメーターですが、政治70台の前田利家クラスの優秀な家臣でも、1ケ月に2づつしか増えない気力値を6ケ月間一切何もさせないで気力値を12まで貯めて、開墾に相当するコマンドを気力値12全てつぎ込んでも、貫高(石高)は、3(3千石)しか上がりません。

政治20台武将だと、8ケ月何もさせないで気力値15にして、気力全て突っ込んでも、貫高(石高)は1しか上昇しません。

もっと理不尽なのが商業値、治安値上げで前述ダメ武将で商業奨励、領地巡検コマンドを気力15突っ込んでも効果ありませんでしたテキストがむなしく表示されます(´;ω;`)ウゥゥ

一方、1ケ月に1城のペースで城を陥落させる軍団長は、2ケ月に1回開かれる論功行賞時には勲功値は最大の250まで上がってしまいます。

普通の旧国であれば、2城・1国を領地化できるのですから、相応の褒章を支払う必要があるのはおわかり頂けると思います。

この勲功値が250の将が居る城では軍師資格のある将が『家臣の不満が溜まっております。』と警告してきます。

中の人は小心者なので、大名が最短で2ケ月に1回開ける論功考証で褒章を与えて勲功値を0に解消しています。

このまま放置して、傭兵20000名の部隊が裏切るかどうか試して検証する度胸はありませんので(-_-;)

リセット技を禁止にすると、こういう時が一番辛いです。

まあ、セコ技、裏技、バグ技使い放題な中の人の唯一の拘りなんで、しょうがないかな( ^ω^)・・・

本作では、信長の野望シリーズには珍しく忠誠値がマスクデーターで増減が確認できませんので、可能な限り勲功に報いて褒章を与えるしか選択肢が無いって感じです。

ちなみに勲功値250を加増つまり領地を与える事で消化するには(0にするには)領地25(2万5千石)加増する必要があります。

問題は、将ごとに領地を与える国が1国に限定されているので、今回の攻略プレイのように最速で領地を広げると僅か2年でかなり初期石高が高い国を軍団長の領国に割り振っても、内政が出来ずほとんど初期石高のままの国が、軍団長に与えた褒章の領地だけでパンクしてしまうから軍団長交代の必要性がでてきてしまうのです。

【弩外道】を大名にした時、彼の領地が河内和泉国の総石高とほぼ同じになったのをリセットし、最も豊かな河内和泉国を第二軍団長【宇喜多直家】の領国にして二重遣いするセコ技と内政武将を集中させてなんとかしのいだのですが、その次に初期石高が高い国はどんぐりの背比べで河内和泉国の総石高よりがくっと落ちるので、【弩外道】の後を継いだ【南条長恵】の領地が僅か124(12万4千石)になった時点で彼の領国の越前国の総石高にほぼ匹敵してしまい、これ以上の加増する余地が無くなって、軍団長交代のハメに陥ったのでした(-_-;)

ちなみに、加増以外の手段で勲功250を消化するのは、領地こそ広大になってもほとんど上がらない内政パラメーターのせいで、元々豊かな国に将を集めて、集中的に開発してゲーム終盤になんとか勲功値消化に金、官位、宝物などの領地以外の褒章を使えるようになるのが精一杯な感じでした。

例えば、勲功250を金で消化するには、金250が必要で、金1000あれば余裕で傭兵最大数の200(20000人)雇用できますので、4回論功行賞で軍団長の勲功値を消化するより、その金で1軍団追加して侵攻路を増やし国盗りのペースを上げる方がはるかに有意義なのは分かって頂けると思います。

官位は外交-朝廷工作-献上コマンドを気力値を8ケ月間貯めた最大気力15で通算金1000を献上して貢献度を最大の100にして、更に別の武将の気力値をやはり15まで貯めて外交-朝廷工作-官位奏上コマンドを実行すると最初に従七位の官位が得られて大名に与えられ貢献度は0に戻ります。

更に同様の朝廷工作を繰り返す事で一つ上の官位、正七位→従六位→正六位→従五位→正五位と貰える官位が上がっていくので、重複している官位の低い方(高い官位は大名本人用)を褒章として与えられます。

得られる官位の中で最も低い従七位を褒章として与えると勲功値200を消化でき、それ以上の官位であれば勲功値250を消化できます。

ただし大名の有する官位が従四位まで上がると貢献度を100にするための献上金がしゃれにならいほど値上がりを始めますw

この方法で得られる官位は従一位関白までで、ゲームクリア条件の2つの内の1つ正一位征夷大将軍に叙任される事はありません。

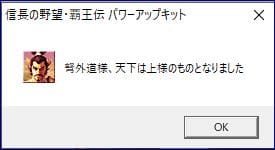

正一位征夷大将軍に叙任されるには、全国統一直前、未攻略城10城前後でイベントが発生することがあり、ここで征夷大将軍の叙任を受けるを選択するとゲームクリアとなってエンディングに移行します。

ここで叙任を拒否すると全ての城を支配下に置くまでプレイ続行可能で、全国統一によりエンディングに移行します。

今回の攻略プレイでは、(シナリオ2、鈴木家)征夷大将軍叙任イベントは発生しませんでした。

前回の攻略プレイでは、(シナリオ1、本願寺家)征夷大将軍叙任イベント発生しましたが、叙任を拒否して全国統一でエンディングに持ち込みました。

申し訳ありませんが、この征夷大将軍叙任イベントの発生条件が未攻略城10城前後の全国統一まで時間の問題となった状態以外の条件が判明していません。

誠に面目ありません(><。)/

更に大名が堺に居ると千利休が宝物をランダムに売りにくることがあります。

宝物には、武器や茶器や武具、美術品などのカテゴリの他に一等級から十等級までの等級があり、最も等級が低くて値段の安かった10等級武具陣羽織でも金950前後で武将のパラメーター上昇効果はありませんでした。

今回も、ゲーム内時間5年で全国統一してしまったので、千利休が宝物を売りに来たのは2回のみで、シナリオ年代が早い為だと推定されますが南蛮船が堺に来航して南蛮物の宝物を購入する機会はありませんでした。

余談ですが、謀将として名高い松永久秀は野望が振り切っているだけでなくマスクデーターの義理も最低方向に振り切っているらしく、敵籠城中に寝返りを仕掛けてもいないのに勝手に裏切って味方になるし、味方の場合はさすがに軍団長には怖くてできませんでしたが、初版:MSDOS版にて味方に寝返った勲功が50前後の論功行賞で過剰な領地25(2万5千石)を大判振る舞いして(忠誠値がマスクデータなので意味があったか不明ですが)雑兵10(1000人)持たせて傭兵200(20000人)の軍団長と共に副将(工作-潜入コマンド専用、謀略要員)として合戦に出したら、自軍が圧倒的に有利にもかかわらずあっさり寝返ってくれました。

それ以降、全てのVerでプレイして彼が家臣になったら、いきなり転封で彼1人しかいない領国を作って、裏切って味方についた勲功50を領地5で消化して、更に賞罰の家宝没収で彼が所有する1等級茶器天下の名品の平蜘蛛を没収することにしてました。

合戦参加させずに内政させてそれに対する恩賞は出してましたが、内政の勲功が20(領地2で消化)を超えるのに、優秀な彼を持ってしてもほぼ1年かかるので安いもんです。

そこまで、冷遇しても合戦にさえ出さなければ、裏切ったり、引き抜かれたり、出奔したりしたこと無いのでまともに買ったら金10000は楽勝でするお宝没収得なのです。

ただし、お宝没収時に同じ領国に他の武将が居ると忠誠値にペナルティが発生するので(どの程度かは不明ですが)転封を駆使して彼1人だけの領国を一時的に作るのがお勧めです。

お宝を半額で売れたら最高の卑怯技だったんですが、恩賞として軍団長の勲功250を出費無しで消化できるだけでも有難いっす。

朝廷工作費用が値上がりした後に献上するのもありでしょう。

終盤まで平蜘蛛の使用を控えるのが面倒臭かったので実際にやった事ありませんがw

話を運よく家臣にできた【斎藤道三】に戻すと、褒美によって加増を重ねて1ケ国で家臣の家禄を養う本作の縛りのためにこれ以上武勲を重ねても加増で報いる事が難しくなった【南条長恵】から、弩家第一軍団の指揮を近いうちに【斎藤道三】に切り替えようと画策する中の人でした(-_-;)

10個めの城:飛騨国、姉小路家・松倉城

姉小路家滅亡

☆この時点で【南条長恵】は越前国に家禄124(12万4千石)を有するに至ったのですが、あまりにも早いペースで領地を拡大してしまったために貫高(本作での石高の呼称)が開発余地は死ぬ程あるものの、不十分な内政しか行われていないために彼の家禄124で現在の越前国の総石高に匹敵してしまい、今後加増による褒章が難しくなってしまったので、彼を第一軍団長から外して弩家第一軍団長を【斎藤道三】に引き継がせました。

ちなみにお金や官位や茶器などの宝物で褒章を代替するのはめちゃくちゃ高くつくので、いくら占領地が増えて巨大な領地を抱えていても内政が不十分な序盤では、非常に難しいですっていうか、それだけの財力があったら傭兵200(20000人)雇用して、一軍団増設して侵攻路を増やした方が百倍くらい建設的です。

ちなみに、本作はゲームシステム上2つの旧国を便宜上1つの国に纏める処理がされている旧国が数ケ国あるのですが、面積が小さいためにこの処置が取られた国に河内和泉国があります。

金を褒章で与えると武将の勲功1当たり金5が必要なので勲功250の場合は、金1250が勲功消化に必用になりますが、これだけの金があったら各軍団騎馬200【20000頭】を購入配備して機動力や突撃力を大幅アップするのに使った方が合理的です。

ご承知のように当時は、近畿圏が日本文化と経済の中心でしたから、河内和泉国の面積は小さいながら最初からめちゃめちゃ裕福ですので、【弩外道】の家禄が溢れる間際に大名を継がせたので、彼に褒美として与えた領地は無かった事にできるセコ技を使って領地をリセットしその後重点的に内政を進め、第二軍団長【宇喜多直家】をこの地に転封して彼の家禄の増大に対応しましたので、こちらは交代の必要が無かったのです。

ちなみに、鈴木家の初期領国紀伊国を貧乏とご紹介したのを不自然に感じる若い方も多いかと思いますので、和歌山県人の方の名誉のためにご説明しておきますと、いまでこそ近畿の通勤圏の拡大により和歌山県はどこまでいっても街な、中の人の住処なベッドタウンさいたまと同様な状況になっていますが、当時の紀伊国は近畿圏でも大阪、京都から離れていたために人口が少なく貧しい国だったのです。

それは、東京都と埼玉県を合わせた武蔵国も同様で家康が江戸に開府するまでは、田舎も田舎だったのとある意味似ています。

関東や関八州という正式な呼称は、ほとんど用いられず坂東(蛮東)の蔑称が上は宮廷人から下は庶民まで使用されていたようです。

そもそも征夷大将軍の夷は東の蛮族を征する武家の頭領から来ているそうで、みやびな人達からすると鎌倉幕府が開府されても坂東武者は野蛮で礼儀知らずな蔑視の対象だったようです。

まあ、正二位くらいの位臣を極めたみたいな方たちですら困窮して春画を描いてかろうじて口に糊していた時代ですから、家柄と礼儀作法と教養にこだわりみやびであることにすがって生きていたやんごとなき方達不遇の時代の始まりで、この後は明治時代になるまで状況は悪化するばかりだったようですから、武士をさげすむ事で心の均衡を保っていたって事もあるんだと思います。

それでも嫡子継承が続いて家系図で1000年近くさかのぼれる名家が絶えなかったのは、帝の首を挿げ替えちゃう漢民族や市民革命で王族を根絶やしにしちゃう西欧とは文化的価値観の差だけでは説明できない日本民族の特殊性と言えるかもしれません。

以前、ダイアナ妃のご成婚フィーバーでダイアナ妃のご実家が300年も続く名家だとありがたがって興奮気味に語る女性キャスターを見て、それくらいの歴史のある家系って日本だったら村の名主クラスでも死ぬ程いるだろ!?って舶来品をありがたがる当時の日本人気質ってちょっと卑屈過ぎないかと義憤を感じたのでしたw

まあ、こういうことは高校の日本史じゃ教えてくれませんからね。

それでは、斎藤道三のキャプチャーを貼っておきます。

斎藤道三の侵攻路は紫色のラインです。

1つめの城:越中国、神保家・富山城

2つめの城:越中国、神保家・魚津城

神保家滅亡

3つめの城:能登国、畠山家・七尾城

畠山家滅亡

☆ここで、周囲を完全に包囲したことにより、シナリオ開始時から同盟関係にあった加賀国、本願寺家が同盟破棄をしてきました。

というか、そうなるように仕向けました。

本作は信長の野望シリーズでは珍しく忠誠値がマスクデータですので、プレイヤーが同盟破棄をした場合の配下忠誠値減少などのペナルティを検証するのが難しいので、転ばぬ先の杖とばかり本願寺家を追い込んで向こうから同盟破棄させたのでしたw

本作のこのシナリオでは、本願寺家の飛び地領城に摂津国・石山城や伊勢国・長島城が無いため、本願寺家との同盟関係は紀伊国の鈴木家に取って意義の無いものになっていますが、史実ではこれらの拠点が、近畿圏の大大名三好家、六角家に対抗するのに、後年には織田家に抵抗する大きな力となったのも、日本史の授業じゃ教えてくれませんね。

これで良いのか?日本の基礎教養教育!?(-_-;)

脱線しましたw

4つめの城:加賀国、本願寺家・尾山御坊

5つめの城:加賀国、本願寺家・大聖寺城

本願寺家滅亡

6つめの城:越後佐渡国、長尾家・春日山城

7つめの城:北信濃国、村上家・海津城

8つめの城:北信濃国、村上家・戸石城

9つめの城:北信濃国、村上家・小諸城

村上家滅亡

10個めの城:上野国、上杉家・箕輪城

11個めの城:上野国、上杉家・平井城

12個めの城:上野国、上杉家・沼田城

上杉家滅亡

☆この時点で、関東管領上杉家は弩家に滅ばされていますが(史実では川越夜戦で北条家に歴史的大敗北を喫した後、北条家の北進に抵抗できず、関八州(安房国、里見家のように北条氏以外の土豪や守護の独立によって失陥した国がちらほら有り、他に有名所では下野、宇都宮家とかいくつか例外があり必ずしも関東管領職に相応しい領地を保っていたとは言えませんが)を根こそぎ奪われて、越後の長尾景虎を頼って亡命というかぶっちゃけ逃げ込みました。

義の人と後世称される長尾景虎は上杉家に養子に入り、関東管領職を引き継いで上杉謙信と改名し、関八州の奪還を試みるものの北条家の天下の堅城と謳われた小田原城を目前にして攻めあぐね(後に規模はともかく天下人となった秀吉が築城した大阪城に、難攻不落という意味でその地位を譲る事になりますが)結局せっかく制圧した上野国、武蔵国を放棄同然に兵を引き、雪に自領が閉ざされる前に撤退してしまい、またその後は好敵手武田信玄との抗争で北条家に兵を送る余裕は無かったようです。

戦上手で知られる謙信は、敵の臣下を寝返らせる調略を卑怯な行為として忌避していたようですが、制圧下に置いた上野、武蔵の土豪たちが上杉家から主君を北条家に乗り換え、また謙信に乗り換えた彼らの節操の無さは戦国の世なら当然の事ですし、彼らを上手く傘下に治めねば新領国の実効支配は事実上(宣撫的にも兵力的にも)不可能であるのに、潔癖な彼は寝返った土豪達に隔意を持っていたので、越後に兵を引くと、たやすく北条家に奪還されています。

領土的野心が少なかった事が失陥の主な理由とされることもあるようですが、中の人的には謙信という人物に夢見すぎじゃないの?とか意地悪く思ったりするのです。

敵に塩を送る故事などが、後年彼を立派で偉大な人物と褒めたたえる素地となったのでしょうが、彼は、家名を捨てて、養子に入ってまで関東管領職の正当な継承者となった事からも、天皇家に対する忠誠心というよりは憧れに近い感情と既に実効性の無い高い官職を正統に継承することへの拘りから自身の正当性を指針としていた事はまず間違い無いでしょうし、信長が官位を部下の褒美として領地の代わりに与える為に天皇家から買い取る、ある意味、方便としか捉えてないことは好対照であると言えると思います。

まあ、人として潔癖で正しすぎる事が彼の勢力拡大の足枷になったのは事実ですが、後の世での称賛につながったのは皮肉な事と言えるかもしれません。

中の人が、彼ほど才能に恵まれていたら確実に実利を求めたでしょうから、その辺に私の小物臭がただよっているのでしょうし、組織における立場は軍師的なNo.2止まりで、その立場と待遇に不満を持った事は無く、むしろこれ以上の責任は勘弁とか思っていて、結局人生で一度たりともトップに立てなかったのが、中の人的な限界なのでしょう(-_-;)

会社組織でもネトゲやMMOでも安定のNo.2な軍師的な立ち位置止まりなのが笑えますw

そんな背景もあって僻み根性なのでしょうが、謙信を神格化する方と話を(主にチャットですが)すると不快にさせないように本音で喋るのはかなり気を使ったりします。

それで、なんでこんな話をしているかと言うと信長の野望シリーズでも他社の戦国シュミレーションゲームでも上杉家が滅亡して、長尾景虎が健在だと上杉謙信改名、関東管領職襲名イベントが定番イベントなのに、本作、覇王伝及び同パワーアップキットではこのイベントは確認していません。(中の人の確認した範囲ではという条件付きですが、フロッピーディスク媒体:MSDOS版の初版、Win95のbest版:第2版、ダウウンロード版で今回プレイに使用した最新第3版は確認済みですが、PC以外のプラットホーム版は未確認なのでごめんなんしょ(-_-;))

13個めの城:越後佐渡国、長尾家・坂戸城

14個めの城:越後佐渡国、長尾家・琵琶島城

15個めの城:越後佐渡国、長尾家・佐渡国津城

16個めの城:越後佐渡国、長尾家・新発田城

長尾家滅亡

これ以降MAP見切れ、侵攻路をMAP3とMAP3侵攻路詳細に譲ります。

【宇喜多直家】侵攻路、青色のライン

MAP2開始ポイント

1つめの城:尾張国、織田家・鳴海城

2つめの城:尾張国、織田家・清州城

3つめの城:尾張国、織田家・犬山城

織田家滅亡

4つめの城:三河国、今川家・岡崎城

5つめの城:三河国、今川家・長篠城

6つめの城:遠江国、今川家・曳間城

7つめの城:遠江国、今川家・掛川城

8つめの城:駿河国、今川家・駿府城

9つめの城:駿河国、今川家・蒲原城

今川家滅亡

10個めの城:相模伊豆国、北条家・韮山城

11個目の城:相模伊豆国、北条家・小田原城

天下の堅城と謳われた小田原城が【宇喜多直家】軍団の火責めにより大炎上し、焼け落ちていくさまのキャプチャーをお届けします。

火責めで落城なんて史実ではありえない事ですが、小田原城を確実に落すなら秀吉のやったように包囲しての兵糧攻め、もしくは家康が大阪城の天守閣に西欧製の炸裂弾を撃ち込んで和議のきっかけになった国崩しと呼称された艦載用大砲の型落ち品を金にあかせて輸入し連射、大砲自体は2~3門あれば充分で、炸裂弾と炸薬を大量に仕入れ、他にはメンテナンス用品一式あれば基本木製で漆喰で補強しただけの天守閣は基より敵兵の侵入を阻む銃眼のある城壁や櫓や矢倉の城内の防衛拠点をことごとく破壊してしまうのが、最も簡単でしょう。

これがラノベで現代のミリオタで戦史にも詳しい高校生がタイムスリップしたのなら平衡錘投石機(トレビユシェット)を城を包囲するように自作してその辺に転がってる巨石を手当たり次第に飛ばして、ちゃんと物理を履修している高校2年生か3年生なら弾道学なんか知らなくても仰角を設定したら初速を水平方向と垂直方向に分解してざっくり計測して、後は重力加速度の式を理解していれば十分狙った位置に着弾させられるでしょうから防衛拠点をことごとく破砕してしまうっていうのが難易度が最も低くて費用対効果が最も高いでしょう(-_-;)

いやあ、情報は力なりだよね。

他には、当時の鋳造技術と国内で入手できる材料で先込め式の非炸裂弾を飛ばすだけの硝酸砲はちょっと深めの化学の知識が必要だけど、原理知ってりゃ簡単に作れるでしょうし。

この場合も精密射撃するわけじゃないし空気抵抗による弾速の減衰なんて誤差だから緻密な照準なんて不必要だしアバウトで十分いけるでそw

12個めの城:相模伊豆国、北条家・玉縄城

北条家滅亡

13個めの城:上総安房国、里見家・稲村城

14個めの城:上総安房国、里見家・久留里城

里見家滅亡

15個めの城:下総国、結城家・国府台城

16個めの城:下総国、結城家・結城城

結城家滅亡

以降の侵攻路はMAP見切れのためMAP3及び侵攻路詳細に譲ります。

織田家滅亡時に羽柴秀吉を家臣に加える事ができ、やっと尾張国周辺の本城4つ(4ケ国)合わせて傭兵合計200と損害補填用の十数の傭兵を新規に雇用して、家臣総出で訓練を施して訓練値を人海戦術で全軍100にできたので、尾張国清洲城にて待望の弩家第三軍団を編成し軍団長に【羽柴秀吉】を任命しました。

【羽柴秀吉】軍団の侵攻路は黄緑色のラインで便宜上、尾張国犬山城を起点に侵攻路が示されています。(実際に第三軍団が編成されたのは先述のとおり直接コマンドが実行できない尾張国支城の犬山城では無く、尾張国本城である清州城でした。ただし、支城でも国主が在地している場合、1国に1城のみの直接コマンド実行できる城が当該支城が対象になります。ですから軍団長を予め国主に任命しておけば侵攻先の城に移動した場合でも軍団長の在地している城が直接コマンドが入力できる城となるので、軍団長が毎月合戦コマンドを実行できるので軍団当たりの侵攻はシステム上最速の1ケ月1城攻略ペースの維持が可能となります。ただし、当該城が支城だった場合、軍団長以外の家臣はコマンドを実行するのに十分な気力を有している場合でも、移動-呼び寄せコマンドと輸送-搬入コマンドの実行が出来なくなります。本城縛りがきついので、軍団駐留していない内政メインの国の直接コマンド入力城は本城にして各支城には最低1人の留守番家臣を置いて(NPCとして振舞うので非効率でプレイヤーの意図した行動を取らないので、事実上放置城と変わらないけれども、家臣を置かないと秋の収穫と春の税収が行われないので中の人は本作では各支城の留守番に使えない家臣を1人だけ置いて、残る家臣は全員本城に集めて直接コマンド入力可能な状態にしておくことにしています。

あとは方針を決めて国ごとに委任してしまう手がありますが、初版がこのくらい昔の作品は、思考ルーチンが当時のハードの低スペック相応のおバカ思考ルーチンのままですので、あまり望ましい結果が得られることは無いようです。

まあ、そのおかげでシュミレーションゲームとしては最新作に比べるとめちゃくちゃ短い日時でコンプリート可能で、作品ごとにシステムやテーマがまるで違ってしまうテンプレートなシステムが存在しないというか模索する時代だったので、同じシリーズでも作品毎に全く異なるハメ攻略が通ったりするので、外道攻略がやりやすい本ブログのネタ的にはおいしかったりするのです。

では、【羽柴秀吉】軍団の侵攻路は黄緑色のラインです。

彼の初期侵攻路詳細を下記に箇条書きにてご紹介いたします。

1こめの城:南信濃国、武田家・木曾福島城

2こめの城:南信濃国、武田家・深志城

3こめの城:南信濃国、武田家・高遠城

4こめの城:南信濃国、武田家・飯田城

5こめの城:甲斐国、武田家・若神子城

6こめの城:甲斐国、武田家・躑躅ケ崎城

7こめの城:甲斐国、武田家・岩殿山城

武田家滅亡

8こめの城:武蔵国、北条家・滝山城

9こめの城:武蔵国、北条家・江戸城

10こめの城:武蔵国、北条家・河越城

11こめの城:武蔵国、北条家・鉢形城

12こめの城:武蔵国、北条家・忍城

北条家滅亡

以降侵攻路MAP3参照

MAP3

【斎藤道三】の紫色の侵攻路詳細

1つめの城:北出羽国、安東家・秋田城

2つめの城:北出羽国、安東家・大館城

安東家滅亡

3つめの城:陸奥国、南部家・石川城

4つめの城:蝦夷国、蛎崎家・松前城

蛎崎家滅亡

5つめの城:陸奥国、南部家・三戸城

南部家滅亡

6つめの城:陸奥国、伊達家・不来方城

第一軍団侵攻路終点

【宇喜多直家】の青色の侵攻路詳細

1つめの城:常陸国、佐竹家・土浦城

2つめの城:常陸国、佐竹家・太田城

佐竹家滅亡

3つめの城:陸前国、蘆名家・尾高城

4つめの城:南出羽国、最上家・山形城

5つめの城:南出羽国、最上家・鮭延城

最上家滅亡

6つめの城:北出羽国、安東家・横手城

第2軍団侵攻路終点

【羽柴秀吉】の黄緑色の侵攻路詳細

1つめの城:下野国、宇都宮家・唐沢城

2つめの城:下野国、結城家・小山城

3つめの城:下野国、宇都宮家・宇都宮城

宇都宮家滅亡

4つめの城:陸前国、蘆名家・須賀川城

5つめの城:陸前国、蘆名家・二本松城

6つめの城:陸前国、蘆名家・黒川城

蘆名家滅亡

7つめの城:陸中国、伊達家・白石城

8つめの城:陸中国、伊達家・岩出山城

9つめの城:陸中国、伊達家・寺池城

伊達家滅亡

第3軍団侵攻路終点

さて、残る山陰・山陽・四国・九州エリアのMAP4で全国制覇完了です。

さすがに日本のほとんどを制圧下において、しかもゲーム開始から5年近く経ているので内政も進み資金が潤沢ですので、侵攻が最も最後になった九州では、やたら多数の軍団があります。

そのせいで、侵攻路が逆にわかりずらいかもしれませんけど、パズル感覚で楽しんで頂けると嬉しいです。

MAP4

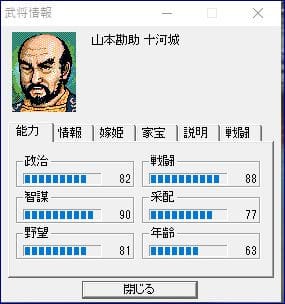

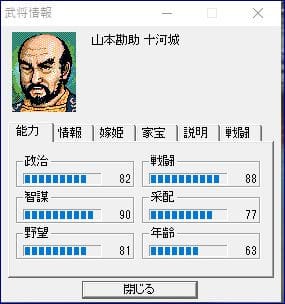

第4軍団【山本勘助】黄色の侵攻路詳細

1つめの城:阿波淡路国、松永家・洲本城

松永家(松永家はNPC大名三好家の家臣松永久秀が謀反に成功して城主になったので新しく出来たNPC家です。)滅亡

2つめの城:阿波淡路国、三好家・勝瑞城

3つめの城:阿波淡路国、三好家・海部城

三好家滅亡

4つめの城:讃岐国、十河家・十河城

十河家(この城でもNPC大名三好家の家臣団の十河一門の謀反成功で新規にできた家門です)滅亡

5つめの城:讃岐国、天霧家・本山城

天霧家(2度ある事は3度あるって事で3つめの新家門ができましたが、このあと全国統一に2年くらいかかってますが、新規家門が立ち上がるのは以降一家門もありませんでした)滅亡

6つめの城:土佐国、長宗我部家・本山城

7つめの城:土佐国、長宗我部家・岡豊城

8つめの城:土佐国、長宗我部家・安芸城

9つめの城:土佐国、長宗我部家・中村城

長宗我部家滅亡

10個めの城:伊予国、河野家・黒瀬城

11個めの城:伊予国、河野家・大洲城

12個めの城:伊予国、河野家・湯鍼城

13個めの城:伊予国、河野家・来島砦

河野家滅亡

14個めの城:備後国、毛利家・神辺城

毛利家滅亡

15個めの城:周防国、大内家・富田石山城

16個めの城:周防国、大内家・鴻之峰城

17個めの城:長門国、大内家・且山城

18個めの城:筑前対馬国、立花家・立花山城

19個めの城:筑前対馬国、立花家・岩屋城

20個めの城:筑前対馬国、立花家・対馬厳砦

立花家滅亡

21個めの城:肥前国、龍造寺家・水ケ江城

ここで、水ケ城の戦いの連続キャプチャーと戦闘方法についてコメント付けてご説明しますね。

まず、敵援軍と遭遇しそうな付近で防御力補正が高い地形(低山・森林)に入れるように進軍。

敵援軍は必ずこちらを通常攻撃か突撃してくるので、こちらからは攻撃せずに(防御の方がキルレシオが比較にならないほど高く、ほとんど損害を受けずに且つ敵援軍に沢山の死傷者を強いる(工作-潜入コマンドを使って自フェイズ終了が好ましいです)一方的に攻撃させる。

援軍の残兵が1000人を切ったら、何もしないと次フェイズで退却されてしまうので、通常攻撃を行って援軍の敵将を捕縛する。

城に隣接したら工作の火攻めと潜入のみを適宜繰り返す事によって、兵に損害を出さずに城防御度を0にして城を陥落させる。

水ケ城陥落

22個めの城:肥前国、龍造寺家・三城

23個めの城:肥前国、龍造寺家・原城

龍造寺家滅亡

24個めの城:薩摩国、島津家・出水城

25個めの城:大隅国、肝付家・馬越城

第4軍団侵攻路終点

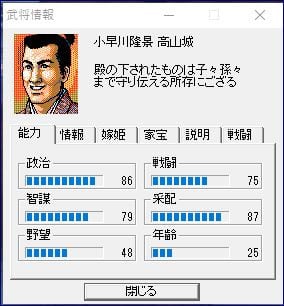

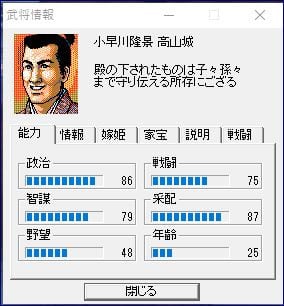

第5軍団【小早川隆景】茶色の侵攻路詳細

1つめの城:豊前国、大内家・門司城

2つめの城:豊前国、大内家・竜王城

3つめの城:豊後国、大友家・高崎山城

4つめの城:豊後国、大友家・丹生島城

5つめの城:豊後国、大友家・母牟礼城

6つめの城:豊後国、大友家・岡城

大友家滅亡

7つめの城:日向国、伊東家・松尾城

8つめの城:日向国、伊東家・都於郡城

9つめの城:日向国、伊東家・都城

10個めの城:日向国、伊東家・沃肥城

伊東家滅亡

11個めの城:大隅国、肝付家・高山城

12個めの城:大隅国、肝付家・根占城

肝付家滅亡

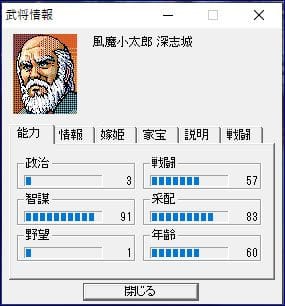

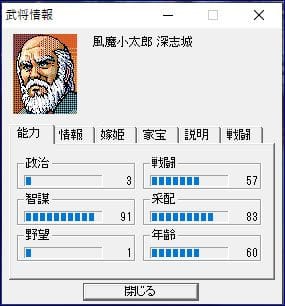

第6軍団【風魔小太郎】橙色の侵攻路詳細

1つめの城:安芸国、毛利家・小倉山城

2つめの城:安芸国、毛利家・吉田郡山城

3つめの城:備後国、毛利家・新高山城

4つめの城:安芸国、毛利家・佐東銀山城

5つめの城:岩見国、大内家・益田七尾城

6つめの城:石見国、大内家・三本松城

ちょっとだけ顔出し軍団長をまとめてご紹介しますね。

ゲーム開始5年で全国統一しましたw

次回も見てくださいね~♪

『あなたが幸せの扉を見つけられますように~♪』

前回の記事で、プレイヤーキャラを紀伊国の戦国弱小大名、鈴木左太夫を選択プレイして、エディットモードで作成した謀略と戦術に長けた将、【弩外道】に娘を嫁がせ、一門衆として精鋭部隊を任せ彼の謀略をもって他家との戦さに勝利し併呑して、序盤の領地拡大を担わせるプレイスタイルで征こうとざっくり方針を決めてプレイ開始しました。

実際の鈴木左太夫は当時まだ貴重品で希少品だった鉄砲を自領内で鉄砲鍛冶を育成優遇する事で数を揃えいち早く合戦時に集団使用する事で、当時近畿圏で圧倒的な国力と兵数を持つ三好家や次々と周辺大名制圧し絶賛勢力拡大中の領地に貪欲な六角家に対抗して細々と余命を永らえていたのでした。

本作でも彼の初期領地は貧しく、居城の雑賀寺城は鉄砲鍛冶を反映して、他大名の約半額で鉄砲を購入できるのですが元々の値段がべらぼうに高いため半額になってさえ肝心の購入資金が得られないジレンマに陥る事になるのです。

確かに本作でも鉄砲は反則級の威力がありますが、戦に勝利しても消耗は免れず、初期配備された鉄砲を擦り潰してしまえば手詰まりとなるのはプレイ前の時点でも明らかでした。

そこで、ゲームならではの逆転の発想、まあ裏技というよりはセコ技に類する策ですが、中途半端な配備数の鉄砲を全て売払い他家を圧倒できる軍備のための資金をプレイ開始早々入手するのです。

もちろん鉄砲生産可能の設定のおかげで他領の半額で鉄砲が購入可能な雑賀寺城で鉄砲を商人に売ると当然のように買い叩かれてしまいますが、鈴木家の残る一つの領地、新宮砦の商人に鉄砲売り払えば高価買いt取りしてもらえるのです。

そして領地の石高に応じて徴集される雑兵(農民兵)は使わず、鉄砲ほど高価ではありませんが序盤の大大名家でも数を揃えるのが困難な傭兵を雇用できるだけ雇用します。

雑兵は訓練できないので訓練値が初期値の20で固定ですが、傭兵は武将が気合値を消費する事で訓練する事が可能で何回も繰り返して訓練値を最大の100まで上げる事が可能で、この場合10倍の雑兵に攻撃されても傭兵はほとんど損害が無いのに、雑兵は自分の攻撃で大損害を出してしまいます。

ゲーム終盤で内政がめちゃ整ったNPC大名でも無い限りNPC大大名家でも傭兵を多数雇用する財力はありません。

先程の鉄砲売却代金で傭兵が120(12000名)雇用でき、NPC大名のほとんど雑兵軍団に無双かませます。

しかし、いくら強い傭兵でも敵城を何回も殴って陥落させれば大損害は免れず、貧しい領地では補充の目処も全く立ちません。

そこで、雑兵相手に無双をかまし敵城は智謀値の高い武将(具体的には、全シナリオ通じて十数名しかいない智謀値80以上の武将が必要です)に敵城に隣接だけさせて攻撃させず、工作コマンドの潜入と火攻めを連打して敵城の規模値を0にすれば、敵兵が残っていても陥落します。

こうすれば、消費するのは兵糧のみで貴重な傭兵は無傷で残ります。

下のMAP1は、鈴木家の初期の侵攻路を示したものです。

赤色のラインは【弩外道】の侵攻路です。

青色のラインは【宇喜多直家】の初期侵攻路です。

桃色のラインは鈴木左太夫が隠居して、大名の地位を【弩外道】に譲った後、彼の軍団の戦力を引き継いだ【南条長恵】の初期侵攻路です。

MAP1

最初に水色のテキストBOXが表示された2つの城が鈴木家の初期領地、紀伊国雑賀寺城と同じく紀伊国新宮砦です。

そして【弩外道】の赤の侵攻路は、雑賀寺城を起点に各国へ侵略の触手を伸ばしました。

では、本題の弩外道軍団の赤色の侵攻路の詳細を下記に箇条書きで記します。

1つめの城 :大和国、三好家・信貴山城

2つめの城 :大和国、三好家・多聞山城

3つめの城 :摂津国、三好家・芥川城

4つめの城 :摂津国、三好家・伊丹城

三好家を本州から駆逐。

5つめの城 :播磨国、赤松家・三木城

6つめの城 :播磨国、赤松家・置塩城

7つめの城 :播磨国、赤松家・上月城

8つめの城 :美作国、赤松家・林野城

赤松家滅亡。

9つめの城 :備前国、浦上家・天神山城

10こめの城:備前国、浦上家・砥石山城

浦上家滅亡。

11こめの城:備中国:三村家、高松城

12こめの城:備中国:三村家、松山城

三村家滅亡。

13こめの城:出雲隠岐国:尼子家、赤穴城

14こめの城:出雲隠岐国:尼子家・三刀屋城

15こめの城:石見国:尼子家・山吹城

16こめの城:出雲隠岐国:尼子家・白鹿城

17こめの城:出雲隠岐国:尼子家・月山富田城

18こめの城:伯耆国:尼子家・尾高城

19こめの城:伯耆国:尼子家・羽衣石城

尼子家滅亡。

20こめの城:因幡国:山名家・鳥取城

21こめの城:因幡国:山名家・若櫻鬼ヶ城

22こめの城:但馬国:山名家・出石城

23こめの城:但馬国:山名家・竹田城

山名家滅亡。

23こめの城:但馬国、波多野家・横山城

24こめの城:但馬国、波多野家・八上城

波多野家滅亡

25こめの城:丹波若狭国、一色家・八田城

26こめの城:丹波若狭国、一色家・後瀬山城

一色家滅亡。

【鈴木左太夫】が隠居、その跡目を継いで一門衆の【弩外道】が大名になりました。

以後、【鈴木家】の呼称は【弩家】となります。

【弩外道】が指揮していた戦力は【南条長恵】が引き継ぎました。

【南条長恵】軍団の初期の侵攻路は桃色のラインで示されています。

1個めの城:越前国、朝倉家・金ヶ崎城

2個めの城:越前国、朝倉家・一乗谷城(MAP見切れ、画面外の為対象の城は表示されていません)

朝倉家滅亡

3個めの城:北近江国、浅井家・小谷城

4個めの城:北近江国、浅井家・今浜城

5個めの城:北近江国、浅井家・佐和山城

6個めの城:北近江国、浅井家・朽木谷城

浅井家滅亡

以降は、MAP見切れですので、MAP2にてご紹介致します。

新設された鈴木家第2軍団【宇喜多直家】軍団は、摂津国・芥川城で編成されたので青色の侵攻路は、芥川城から出発しています。

それでは、宇喜多直家軍団の青色の侵攻路の詳細を箇条書きにて以下に記します。

1個めの城:山城国、足利家・勝竜寺城

2個めの城:山城国、足利家・二条城

足利家滅亡。

3個めの城:河内和泉国、畠山家・高屋城

4個めの城:河内和泉国、畠山家・堺城

5個めの城:河内和泉国、畠山家・岸和田城

畠山家滅亡。

6個めの城:南近江国、六角家・宇佐山城

7個めの城:南近江国、六角家・観音寺城

8個めの城:南近江国、六角家・日野城

9個めの城:伊賀国、六角家・上野城

六角家滅亡

10個めの城:伊勢志摩国、北畠家・伊勢亀山城

11個めの城:伊勢志摩国、北畠家・安濃津城

12個めの城:伊勢志摩国、北畠家・鳥羽砦

13個めの城:伊勢志摩国、北畠家・長島寺城

北畠家滅亡。

14個めの城:尾張国、織田家・鳴海城

15個めの城:尾張国、織田家・清州城

以降の侵攻路はMAP見切れですので、MAP2でご紹介致します。

MAP2

水色のテキストBOXでMAP2開始ポイントと表示されている城が2つありますが、まず桃色のラインの【南条長恵】の侵攻路の詳細を箇条書きにてご紹介します。

なお、MAP1でご紹介した内容と一部重複しておりますので、MAP1詳細もご参照頂ければ幸いです。

1つめの城:越前国、朝倉家・金ケ崎城

2つめの城:越前国、朝倉家・一乗谷城

朝倉家滅亡

3つめの城:北近江国、浅井家・小谷城

4つめの城:北近江国、浅井家・今浜城

5つめの城:北近江国、浅井家・佐和山城

6つめの城:北近江国、浅井家・朽木谷城

浅井家滅亡

7つめの城:美濃国、斎藤家・大垣城

8つめの城:美濃国、斎藤家・稲葉山城

9つめの城:美濃国、斎藤家・岩村城

斎藤家滅亡

☆通常滅亡大名家の当主は滅亡時に自動的に自害してしまうので、織田信長がいくら優秀でも家臣にはできなかったのですが、今回のプレイでは斎藤道三は家督を嫡男義龍に譲っていたので、一門衆ながら運よく家臣にすることができました。

一門衆だと捕縛しても、配下にするコマンドは3回まで試す事ができ、1度拒否されても2回目に家臣にできたりすることが結構あるのですが、3回連続で拒否されてしまうと、コマンドが逃がす、頸を切るの二択になってしまい家臣にできない事がたまに発生します。

体感ですが、優秀な一門衆ほど臣従を拒否する傾向があるようです。

余談ですが、羽柴秀吉は家臣にすることができました。

残念ながら明智光秀は信長が元服して2年しか経ってなかったので、まだ織田家に仕官していませんでした。

竹中半兵衛、黒田勘助は未検証ですが年代が早すぎて未登場だったんじゃないかと思います。

織田家は、柴田勝家、前田利家、丹羽長秀といった優秀な将が多いですが、このゲームの肝となる智謀値は謀略や調略に長けた人物しか80以上の実用レベルにパラメーターが達しないので、柴田勝家、佐久間信盛のような猛将でも攻撃と采配のパラメーターが振り切っていても本作では、使い道が無かったりします。

その点、前田利家、丹羽長秀といった槍働きだけでなく、内政家としても優れている武将は高い政治のパラメーターで内政に使えるのでまだましなのですが、本作はとにかく泣けるほど内政のパラメーターが上がり辛いので、武将コレクション以上の意味は少ないです。

最も上がりやすい貫高のパラメーターですが、政治70台の前田利家クラスの優秀な家臣でも、1ケ月に2づつしか増えない気力値を6ケ月間一切何もさせないで気力値を12まで貯めて、開墾に相当するコマンドを気力値12全てつぎ込んでも、貫高(石高)は、3(3千石)しか上がりません。

政治20台武将だと、8ケ月何もさせないで気力値15にして、気力全て突っ込んでも、貫高(石高)は1しか上昇しません。

もっと理不尽なのが商業値、治安値上げで前述ダメ武将で商業奨励、領地巡検コマンドを気力15突っ込んでも効果ありませんでしたテキストがむなしく表示されます(´;ω;`)ウゥゥ

一方、1ケ月に1城のペースで城を陥落させる軍団長は、2ケ月に1回開かれる論功行賞時には勲功値は最大の250まで上がってしまいます。

普通の旧国であれば、2城・1国を領地化できるのですから、相応の褒章を支払う必要があるのはおわかり頂けると思います。

この勲功値が250の将が居る城では軍師資格のある将が『家臣の不満が溜まっております。』と警告してきます。

中の人は小心者なので、大名が最短で2ケ月に1回開ける論功考証で褒章を与えて勲功値を0に解消しています。

このまま放置して、傭兵20000名の部隊が裏切るかどうか試して検証する度胸はありませんので(-_-;)

リセット技を禁止にすると、こういう時が一番辛いです。

まあ、セコ技、裏技、バグ技使い放題な中の人の唯一の拘りなんで、しょうがないかな( ^ω^)・・・

本作では、信長の野望シリーズには珍しく忠誠値がマスクデーターで増減が確認できませんので、可能な限り勲功に報いて褒章を与えるしか選択肢が無いって感じです。

ちなみに勲功値250を加増つまり領地を与える事で消化するには(0にするには)領地25(2万5千石)加増する必要があります。

問題は、将ごとに領地を与える国が1国に限定されているので、今回の攻略プレイのように最速で領地を広げると僅か2年でかなり初期石高が高い国を軍団長の領国に割り振っても、内政が出来ずほとんど初期石高のままの国が、軍団長に与えた褒章の領地だけでパンクしてしまうから軍団長交代の必要性がでてきてしまうのです。

【弩外道】を大名にした時、彼の領地が河内和泉国の総石高とほぼ同じになったのをリセットし、最も豊かな河内和泉国を第二軍団長【宇喜多直家】の領国にして二重遣いするセコ技と内政武将を集中させてなんとかしのいだのですが、その次に初期石高が高い国はどんぐりの背比べで河内和泉国の総石高よりがくっと落ちるので、【弩外道】の後を継いだ【南条長恵】の領地が僅か124(12万4千石)になった時点で彼の領国の越前国の総石高にほぼ匹敵してしまい、これ以上の加増する余地が無くなって、軍団長交代のハメに陥ったのでした(-_-;)

ちなみに、加増以外の手段で勲功250を消化するのは、領地こそ広大になってもほとんど上がらない内政パラメーターのせいで、元々豊かな国に将を集めて、集中的に開発してゲーム終盤になんとか勲功値消化に金、官位、宝物などの領地以外の褒章を使えるようになるのが精一杯な感じでした。

例えば、勲功250を金で消化するには、金250が必要で、金1000あれば余裕で傭兵最大数の200(20000人)雇用できますので、4回論功行賞で軍団長の勲功値を消化するより、その金で1軍団追加して侵攻路を増やし国盗りのペースを上げる方がはるかに有意義なのは分かって頂けると思います。

官位は外交-朝廷工作-献上コマンドを気力値を8ケ月間貯めた最大気力15で通算金1000を献上して貢献度を最大の100にして、更に別の武将の気力値をやはり15まで貯めて外交-朝廷工作-官位奏上コマンドを実行すると最初に従七位の官位が得られて大名に与えられ貢献度は0に戻ります。

更に同様の朝廷工作を繰り返す事で一つ上の官位、正七位→従六位→正六位→従五位→正五位と貰える官位が上がっていくので、重複している官位の低い方(高い官位は大名本人用)を褒章として与えられます。

得られる官位の中で最も低い従七位を褒章として与えると勲功値200を消化でき、それ以上の官位であれば勲功値250を消化できます。

ただし大名の有する官位が従四位まで上がると貢献度を100にするための献上金がしゃれにならいほど値上がりを始めますw

この方法で得られる官位は従一位関白までで、ゲームクリア条件の2つの内の1つ正一位征夷大将軍に叙任される事はありません。

正一位征夷大将軍に叙任されるには、全国統一直前、未攻略城10城前後でイベントが発生することがあり、ここで征夷大将軍の叙任を受けるを選択するとゲームクリアとなってエンディングに移行します。

ここで叙任を拒否すると全ての城を支配下に置くまでプレイ続行可能で、全国統一によりエンディングに移行します。

今回の攻略プレイでは、(シナリオ2、鈴木家)征夷大将軍叙任イベントは発生しませんでした。

前回の攻略プレイでは、(シナリオ1、本願寺家)征夷大将軍叙任イベント発生しましたが、叙任を拒否して全国統一でエンディングに持ち込みました。

申し訳ありませんが、この征夷大将軍叙任イベントの発生条件が未攻略城10城前後の全国統一まで時間の問題となった状態以外の条件が判明していません。

誠に面目ありません(><。)/

更に大名が堺に居ると千利休が宝物をランダムに売りにくることがあります。

宝物には、武器や茶器や武具、美術品などのカテゴリの他に一等級から十等級までの等級があり、最も等級が低くて値段の安かった10等級武具陣羽織でも金950前後で武将のパラメーター上昇効果はありませんでした。

今回も、ゲーム内時間5年で全国統一してしまったので、千利休が宝物を売りに来たのは2回のみで、シナリオ年代が早い為だと推定されますが南蛮船が堺に来航して南蛮物の宝物を購入する機会はありませんでした。

余談ですが、謀将として名高い松永久秀は野望が振り切っているだけでなくマスクデーターの義理も最低方向に振り切っているらしく、敵籠城中に寝返りを仕掛けてもいないのに勝手に裏切って味方になるし、味方の場合はさすがに軍団長には怖くてできませんでしたが、初版:MSDOS版にて味方に寝返った勲功が50前後の論功行賞で過剰な領地25(2万5千石)を大判振る舞いして(忠誠値がマスクデータなので意味があったか不明ですが)雑兵10(1000人)持たせて傭兵200(20000人)の軍団長と共に副将(工作-潜入コマンド専用、謀略要員)として合戦に出したら、自軍が圧倒的に有利にもかかわらずあっさり寝返ってくれました。

それ以降、全てのVerでプレイして彼が家臣になったら、いきなり転封で彼1人しかいない領国を作って、裏切って味方についた勲功50を領地5で消化して、更に賞罰の家宝没収で彼が所有する1等級茶器天下の名品の平蜘蛛を没収することにしてました。

合戦参加させずに内政させてそれに対する恩賞は出してましたが、内政の勲功が20(領地2で消化)を超えるのに、優秀な彼を持ってしてもほぼ1年かかるので安いもんです。

そこまで、冷遇しても合戦にさえ出さなければ、裏切ったり、引き抜かれたり、出奔したりしたこと無いのでまともに買ったら金10000は楽勝でするお宝没収得なのです。

ただし、お宝没収時に同じ領国に他の武将が居ると忠誠値にペナルティが発生するので(どの程度かは不明ですが)転封を駆使して彼1人だけの領国を一時的に作るのがお勧めです。

お宝を半額で売れたら最高の卑怯技だったんですが、恩賞として軍団長の勲功250を出費無しで消化できるだけでも有難いっす。

朝廷工作費用が値上がりした後に献上するのもありでしょう。

終盤まで平蜘蛛の使用を控えるのが面倒臭かったので実際にやった事ありませんがw

話を運よく家臣にできた【斎藤道三】に戻すと、褒美によって加増を重ねて1ケ国で家臣の家禄を養う本作の縛りのためにこれ以上武勲を重ねても加増で報いる事が難しくなった【南条長恵】から、弩家第一軍団の指揮を近いうちに【斎藤道三】に切り替えようと画策する中の人でした(-_-;)

10個めの城:飛騨国、姉小路家・松倉城

姉小路家滅亡

☆この時点で【南条長恵】は越前国に家禄124(12万4千石)を有するに至ったのですが、あまりにも早いペースで領地を拡大してしまったために貫高(本作での石高の呼称)が開発余地は死ぬ程あるものの、不十分な内政しか行われていないために彼の家禄124で現在の越前国の総石高に匹敵してしまい、今後加増による褒章が難しくなってしまったので、彼を第一軍団長から外して弩家第一軍団長を【斎藤道三】に引き継がせました。

ちなみにお金や官位や茶器などの宝物で褒章を代替するのはめちゃくちゃ高くつくので、いくら占領地が増えて巨大な領地を抱えていても内政が不十分な序盤では、非常に難しいですっていうか、それだけの財力があったら傭兵200(20000人)雇用して、一軍団増設して侵攻路を増やした方が百倍くらい建設的です。

ちなみに、本作はゲームシステム上2つの旧国を便宜上1つの国に纏める処理がされている旧国が数ケ国あるのですが、面積が小さいためにこの処置が取られた国に河内和泉国があります。

金を褒章で与えると武将の勲功1当たり金5が必要なので勲功250の場合は、金1250が勲功消化に必用になりますが、これだけの金があったら各軍団騎馬200【20000頭】を購入配備して機動力や突撃力を大幅アップするのに使った方が合理的です。

ご承知のように当時は、近畿圏が日本文化と経済の中心でしたから、河内和泉国の面積は小さいながら最初からめちゃめちゃ裕福ですので、【弩外道】の家禄が溢れる間際に大名を継がせたので、彼に褒美として与えた領地は無かった事にできるセコ技を使って領地をリセットしその後重点的に内政を進め、第二軍団長【宇喜多直家】をこの地に転封して彼の家禄の増大に対応しましたので、こちらは交代の必要が無かったのです。

ちなみに、鈴木家の初期領国紀伊国を貧乏とご紹介したのを不自然に感じる若い方も多いかと思いますので、和歌山県人の方の名誉のためにご説明しておきますと、いまでこそ近畿の通勤圏の拡大により和歌山県はどこまでいっても街な、中の人の住処なベッドタウンさいたまと同様な状況になっていますが、当時の紀伊国は近畿圏でも大阪、京都から離れていたために人口が少なく貧しい国だったのです。

それは、東京都と埼玉県を合わせた武蔵国も同様で家康が江戸に開府するまでは、田舎も田舎だったのとある意味似ています。

関東や関八州という正式な呼称は、ほとんど用いられず坂東(蛮東)の蔑称が上は宮廷人から下は庶民まで使用されていたようです。

そもそも征夷大将軍の夷は東の蛮族を征する武家の頭領から来ているそうで、みやびな人達からすると鎌倉幕府が開府されても坂東武者は野蛮で礼儀知らずな蔑視の対象だったようです。

まあ、正二位くらいの位臣を極めたみたいな方たちですら困窮して春画を描いてかろうじて口に糊していた時代ですから、家柄と礼儀作法と教養にこだわりみやびであることにすがって生きていたやんごとなき方達不遇の時代の始まりで、この後は明治時代になるまで状況は悪化するばかりだったようですから、武士をさげすむ事で心の均衡を保っていたって事もあるんだと思います。

それでも嫡子継承が続いて家系図で1000年近くさかのぼれる名家が絶えなかったのは、帝の首を挿げ替えちゃう漢民族や市民革命で王族を根絶やしにしちゃう西欧とは文化的価値観の差だけでは説明できない日本民族の特殊性と言えるかもしれません。

以前、ダイアナ妃のご成婚フィーバーでダイアナ妃のご実家が300年も続く名家だとありがたがって興奮気味に語る女性キャスターを見て、それくらいの歴史のある家系って日本だったら村の名主クラスでも死ぬ程いるだろ!?って舶来品をありがたがる当時の日本人気質ってちょっと卑屈過ぎないかと義憤を感じたのでしたw

まあ、こういうことは高校の日本史じゃ教えてくれませんからね。

それでは、斎藤道三のキャプチャーを貼っておきます。

斎藤道三の侵攻路は紫色のラインです。

1つめの城:越中国、神保家・富山城

2つめの城:越中国、神保家・魚津城

神保家滅亡

3つめの城:能登国、畠山家・七尾城

畠山家滅亡

☆ここで、周囲を完全に包囲したことにより、シナリオ開始時から同盟関係にあった加賀国、本願寺家が同盟破棄をしてきました。

というか、そうなるように仕向けました。

本作は信長の野望シリーズでは珍しく忠誠値がマスクデータですので、プレイヤーが同盟破棄をした場合の配下忠誠値減少などのペナルティを検証するのが難しいので、転ばぬ先の杖とばかり本願寺家を追い込んで向こうから同盟破棄させたのでしたw

本作のこのシナリオでは、本願寺家の飛び地領城に摂津国・石山城や伊勢国・長島城が無いため、本願寺家との同盟関係は紀伊国の鈴木家に取って意義の無いものになっていますが、史実ではこれらの拠点が、近畿圏の大大名三好家、六角家に対抗するのに、後年には織田家に抵抗する大きな力となったのも、日本史の授業じゃ教えてくれませんね。

これで良いのか?日本の基礎教養教育!?(-_-;)

脱線しましたw

4つめの城:加賀国、本願寺家・尾山御坊

5つめの城:加賀国、本願寺家・大聖寺城

本願寺家滅亡

6つめの城:越後佐渡国、長尾家・春日山城

7つめの城:北信濃国、村上家・海津城

8つめの城:北信濃国、村上家・戸石城

9つめの城:北信濃国、村上家・小諸城

村上家滅亡

10個めの城:上野国、上杉家・箕輪城

11個めの城:上野国、上杉家・平井城

12個めの城:上野国、上杉家・沼田城

上杉家滅亡

☆この時点で、関東管領上杉家は弩家に滅ばされていますが(史実では川越夜戦で北条家に歴史的大敗北を喫した後、北条家の北進に抵抗できず、関八州(安房国、里見家のように北条氏以外の土豪や守護の独立によって失陥した国がちらほら有り、他に有名所では下野、宇都宮家とかいくつか例外があり必ずしも関東管領職に相応しい領地を保っていたとは言えませんが)を根こそぎ奪われて、越後の長尾景虎を頼って亡命というかぶっちゃけ逃げ込みました。

義の人と後世称される長尾景虎は上杉家に養子に入り、関東管領職を引き継いで上杉謙信と改名し、関八州の奪還を試みるものの北条家の天下の堅城と謳われた小田原城を目前にして攻めあぐね(後に規模はともかく天下人となった秀吉が築城した大阪城に、難攻不落という意味でその地位を譲る事になりますが)結局せっかく制圧した上野国、武蔵国を放棄同然に兵を引き、雪に自領が閉ざされる前に撤退してしまい、またその後は好敵手武田信玄との抗争で北条家に兵を送る余裕は無かったようです。

戦上手で知られる謙信は、敵の臣下を寝返らせる調略を卑怯な行為として忌避していたようですが、制圧下に置いた上野、武蔵の土豪たちが上杉家から主君を北条家に乗り換え、また謙信に乗り換えた彼らの節操の無さは戦国の世なら当然の事ですし、彼らを上手く傘下に治めねば新領国の実効支配は事実上(宣撫的にも兵力的にも)不可能であるのに、潔癖な彼は寝返った土豪達に隔意を持っていたので、越後に兵を引くと、たやすく北条家に奪還されています。

領土的野心が少なかった事が失陥の主な理由とされることもあるようですが、中の人的には謙信という人物に夢見すぎじゃないの?とか意地悪く思ったりするのです。

敵に塩を送る故事などが、後年彼を立派で偉大な人物と褒めたたえる素地となったのでしょうが、彼は、家名を捨てて、養子に入ってまで関東管領職の正当な継承者となった事からも、天皇家に対する忠誠心というよりは憧れに近い感情と既に実効性の無い高い官職を正統に継承することへの拘りから自身の正当性を指針としていた事はまず間違い無いでしょうし、信長が官位を部下の褒美として領地の代わりに与える為に天皇家から買い取る、ある意味、方便としか捉えてないことは好対照であると言えると思います。

まあ、人として潔癖で正しすぎる事が彼の勢力拡大の足枷になったのは事実ですが、後の世での称賛につながったのは皮肉な事と言えるかもしれません。

中の人が、彼ほど才能に恵まれていたら確実に実利を求めたでしょうから、その辺に私の小物臭がただよっているのでしょうし、組織における立場は軍師的なNo.2止まりで、その立場と待遇に不満を持った事は無く、むしろこれ以上の責任は勘弁とか思っていて、結局人生で一度たりともトップに立てなかったのが、中の人的な限界なのでしょう(-_-;)

会社組織でもネトゲやMMOでも安定のNo.2な軍師的な立ち位置止まりなのが笑えますw

そんな背景もあって僻み根性なのでしょうが、謙信を神格化する方と話を(主にチャットですが)すると不快にさせないように本音で喋るのはかなり気を使ったりします。

それで、なんでこんな話をしているかと言うと信長の野望シリーズでも他社の戦国シュミレーションゲームでも上杉家が滅亡して、長尾景虎が健在だと上杉謙信改名、関東管領職襲名イベントが定番イベントなのに、本作、覇王伝及び同パワーアップキットではこのイベントは確認していません。(中の人の確認した範囲ではという条件付きですが、フロッピーディスク媒体:MSDOS版の初版、Win95のbest版:第2版、ダウウンロード版で今回プレイに使用した最新第3版は確認済みですが、PC以外のプラットホーム版は未確認なのでごめんなんしょ(-_-;))

13個めの城:越後佐渡国、長尾家・坂戸城

14個めの城:越後佐渡国、長尾家・琵琶島城

15個めの城:越後佐渡国、長尾家・佐渡国津城

16個めの城:越後佐渡国、長尾家・新発田城

長尾家滅亡

これ以降MAP見切れ、侵攻路をMAP3とMAP3侵攻路詳細に譲ります。

【宇喜多直家】侵攻路、青色のライン

MAP2開始ポイント

1つめの城:尾張国、織田家・鳴海城

2つめの城:尾張国、織田家・清州城

3つめの城:尾張国、織田家・犬山城

織田家滅亡

4つめの城:三河国、今川家・岡崎城

5つめの城:三河国、今川家・長篠城

6つめの城:遠江国、今川家・曳間城

7つめの城:遠江国、今川家・掛川城

8つめの城:駿河国、今川家・駿府城

9つめの城:駿河国、今川家・蒲原城

今川家滅亡

10個めの城:相模伊豆国、北条家・韮山城

11個目の城:相模伊豆国、北条家・小田原城

天下の堅城と謳われた小田原城が【宇喜多直家】軍団の火責めにより大炎上し、焼け落ちていくさまのキャプチャーをお届けします。

火責めで落城なんて史実ではありえない事ですが、小田原城を確実に落すなら秀吉のやったように包囲しての兵糧攻め、もしくは家康が大阪城の天守閣に西欧製の炸裂弾を撃ち込んで和議のきっかけになった国崩しと呼称された艦載用大砲の型落ち品を金にあかせて輸入し連射、大砲自体は2~3門あれば充分で、炸裂弾と炸薬を大量に仕入れ、他にはメンテナンス用品一式あれば基本木製で漆喰で補強しただけの天守閣は基より敵兵の侵入を阻む銃眼のある城壁や櫓や矢倉の城内の防衛拠点をことごとく破壊してしまうのが、最も簡単でしょう。

これがラノベで現代のミリオタで戦史にも詳しい高校生がタイムスリップしたのなら平衡錘投石機(トレビユシェット)を城を包囲するように自作してその辺に転がってる巨石を手当たり次第に飛ばして、ちゃんと物理を履修している高校2年生か3年生なら弾道学なんか知らなくても仰角を設定したら初速を水平方向と垂直方向に分解してざっくり計測して、後は重力加速度の式を理解していれば十分狙った位置に着弾させられるでしょうから防衛拠点をことごとく破砕してしまうっていうのが難易度が最も低くて費用対効果が最も高いでしょう(-_-;)

いやあ、情報は力なりだよね。

他には、当時の鋳造技術と国内で入手できる材料で先込め式の非炸裂弾を飛ばすだけの硝酸砲はちょっと深めの化学の知識が必要だけど、原理知ってりゃ簡単に作れるでしょうし。

この場合も精密射撃するわけじゃないし空気抵抗による弾速の減衰なんて誤差だから緻密な照準なんて不必要だしアバウトで十分いけるでそw

12個めの城:相模伊豆国、北条家・玉縄城

北条家滅亡

13個めの城:上総安房国、里見家・稲村城

14個めの城:上総安房国、里見家・久留里城

里見家滅亡

15個めの城:下総国、結城家・国府台城

16個めの城:下総国、結城家・結城城

結城家滅亡

以降の侵攻路はMAP見切れのためMAP3及び侵攻路詳細に譲ります。

織田家滅亡時に羽柴秀吉を家臣に加える事ができ、やっと尾張国周辺の本城4つ(4ケ国)合わせて傭兵合計200と損害補填用の十数の傭兵を新規に雇用して、家臣総出で訓練を施して訓練値を人海戦術で全軍100にできたので、尾張国清洲城にて待望の弩家第三軍団を編成し軍団長に【羽柴秀吉】を任命しました。

【羽柴秀吉】軍団の侵攻路は黄緑色のラインで便宜上、尾張国犬山城を起点に侵攻路が示されています。(実際に第三軍団が編成されたのは先述のとおり直接コマンドが実行できない尾張国支城の犬山城では無く、尾張国本城である清州城でした。ただし、支城でも国主が在地している場合、1国に1城のみの直接コマンド実行できる城が当該支城が対象になります。ですから軍団長を予め国主に任命しておけば侵攻先の城に移動した場合でも軍団長の在地している城が直接コマンドが入力できる城となるので、軍団長が毎月合戦コマンドを実行できるので軍団当たりの侵攻はシステム上最速の1ケ月1城攻略ペースの維持が可能となります。ただし、当該城が支城だった場合、軍団長以外の家臣はコマンドを実行するのに十分な気力を有している場合でも、移動-呼び寄せコマンドと輸送-搬入コマンドの実行が出来なくなります。本城縛りがきついので、軍団駐留していない内政メインの国の直接コマンド入力城は本城にして各支城には最低1人の留守番家臣を置いて(NPCとして振舞うので非効率でプレイヤーの意図した行動を取らないので、事実上放置城と変わらないけれども、家臣を置かないと秋の収穫と春の税収が行われないので中の人は本作では各支城の留守番に使えない家臣を1人だけ置いて、残る家臣は全員本城に集めて直接コマンド入力可能な状態にしておくことにしています。

あとは方針を決めて国ごとに委任してしまう手がありますが、初版がこのくらい昔の作品は、思考ルーチンが当時のハードの低スペック相応のおバカ思考ルーチンのままですので、あまり望ましい結果が得られることは無いようです。

まあ、そのおかげでシュミレーションゲームとしては最新作に比べるとめちゃくちゃ短い日時でコンプリート可能で、作品ごとにシステムやテーマがまるで違ってしまうテンプレートなシステムが存在しないというか模索する時代だったので、同じシリーズでも作品毎に全く異なるハメ攻略が通ったりするので、外道攻略がやりやすい本ブログのネタ的にはおいしかったりするのです。

では、【羽柴秀吉】軍団の侵攻路は黄緑色のラインです。

彼の初期侵攻路詳細を下記に箇条書きにてご紹介いたします。

1こめの城:南信濃国、武田家・木曾福島城

2こめの城:南信濃国、武田家・深志城

3こめの城:南信濃国、武田家・高遠城

4こめの城:南信濃国、武田家・飯田城

5こめの城:甲斐国、武田家・若神子城

6こめの城:甲斐国、武田家・躑躅ケ崎城

7こめの城:甲斐国、武田家・岩殿山城

武田家滅亡

8こめの城:武蔵国、北条家・滝山城

9こめの城:武蔵国、北条家・江戸城

10こめの城:武蔵国、北条家・河越城

11こめの城:武蔵国、北条家・鉢形城

12こめの城:武蔵国、北条家・忍城

北条家滅亡

以降侵攻路MAP3参照

MAP3

【斎藤道三】の紫色の侵攻路詳細

1つめの城:北出羽国、安東家・秋田城

2つめの城:北出羽国、安東家・大館城

安東家滅亡

3つめの城:陸奥国、南部家・石川城

4つめの城:蝦夷国、蛎崎家・松前城

蛎崎家滅亡

5つめの城:陸奥国、南部家・三戸城

南部家滅亡

6つめの城:陸奥国、伊達家・不来方城

第一軍団侵攻路終点

【宇喜多直家】の青色の侵攻路詳細

1つめの城:常陸国、佐竹家・土浦城

2つめの城:常陸国、佐竹家・太田城

佐竹家滅亡

3つめの城:陸前国、蘆名家・尾高城

4つめの城:南出羽国、最上家・山形城

5つめの城:南出羽国、最上家・鮭延城

最上家滅亡

6つめの城:北出羽国、安東家・横手城

第2軍団侵攻路終点

【羽柴秀吉】の黄緑色の侵攻路詳細

1つめの城:下野国、宇都宮家・唐沢城

2つめの城:下野国、結城家・小山城

3つめの城:下野国、宇都宮家・宇都宮城

宇都宮家滅亡

4つめの城:陸前国、蘆名家・須賀川城

5つめの城:陸前国、蘆名家・二本松城

6つめの城:陸前国、蘆名家・黒川城

蘆名家滅亡

7つめの城:陸中国、伊達家・白石城

8つめの城:陸中国、伊達家・岩出山城

9つめの城:陸中国、伊達家・寺池城

伊達家滅亡

第3軍団侵攻路終点

さて、残る山陰・山陽・四国・九州エリアのMAP4で全国制覇完了です。

さすがに日本のほとんどを制圧下において、しかもゲーム開始から5年近く経ているので内政も進み資金が潤沢ですので、侵攻が最も最後になった九州では、やたら多数の軍団があります。

そのせいで、侵攻路が逆にわかりずらいかもしれませんけど、パズル感覚で楽しんで頂けると嬉しいです。

MAP4

第4軍団【山本勘助】黄色の侵攻路詳細

1つめの城:阿波淡路国、松永家・洲本城

松永家(松永家はNPC大名三好家の家臣松永久秀が謀反に成功して城主になったので新しく出来たNPC家です。)滅亡

2つめの城:阿波淡路国、三好家・勝瑞城

3つめの城:阿波淡路国、三好家・海部城

三好家滅亡

4つめの城:讃岐国、十河家・十河城

十河家(この城でもNPC大名三好家の家臣団の十河一門の謀反成功で新規にできた家門です)滅亡

5つめの城:讃岐国、天霧家・本山城

天霧家(2度ある事は3度あるって事で3つめの新家門ができましたが、このあと全国統一に2年くらいかかってますが、新規家門が立ち上がるのは以降一家門もありませんでした)滅亡

6つめの城:土佐国、長宗我部家・本山城

7つめの城:土佐国、長宗我部家・岡豊城

8つめの城:土佐国、長宗我部家・安芸城

9つめの城:土佐国、長宗我部家・中村城

長宗我部家滅亡

10個めの城:伊予国、河野家・黒瀬城

11個めの城:伊予国、河野家・大洲城

12個めの城:伊予国、河野家・湯鍼城

13個めの城:伊予国、河野家・来島砦

河野家滅亡

14個めの城:備後国、毛利家・神辺城

毛利家滅亡

15個めの城:周防国、大内家・富田石山城

16個めの城:周防国、大内家・鴻之峰城

17個めの城:長門国、大内家・且山城

18個めの城:筑前対馬国、立花家・立花山城

19個めの城:筑前対馬国、立花家・岩屋城

20個めの城:筑前対馬国、立花家・対馬厳砦

立花家滅亡

21個めの城:肥前国、龍造寺家・水ケ江城

ここで、水ケ城の戦いの連続キャプチャーと戦闘方法についてコメント付けてご説明しますね。

まず、敵援軍と遭遇しそうな付近で防御力補正が高い地形(低山・森林)に入れるように進軍。

敵援軍は必ずこちらを通常攻撃か突撃してくるので、こちらからは攻撃せずに(防御の方がキルレシオが比較にならないほど高く、ほとんど損害を受けずに且つ敵援軍に沢山の死傷者を強いる(工作-潜入コマンドを使って自フェイズ終了が好ましいです)一方的に攻撃させる。

援軍の残兵が1000人を切ったら、何もしないと次フェイズで退却されてしまうので、通常攻撃を行って援軍の敵将を捕縛する。

城に隣接したら工作の火攻めと潜入のみを適宜繰り返す事によって、兵に損害を出さずに城防御度を0にして城を陥落させる。

水ケ城陥落

22個めの城:肥前国、龍造寺家・三城

23個めの城:肥前国、龍造寺家・原城

龍造寺家滅亡

24個めの城:薩摩国、島津家・出水城

25個めの城:大隅国、肝付家・馬越城

第4軍団侵攻路終点

第5軍団【小早川隆景】茶色の侵攻路詳細

1つめの城:豊前国、大内家・門司城

2つめの城:豊前国、大内家・竜王城

3つめの城:豊後国、大友家・高崎山城

4つめの城:豊後国、大友家・丹生島城

5つめの城:豊後国、大友家・母牟礼城

6つめの城:豊後国、大友家・岡城

大友家滅亡

7つめの城:日向国、伊東家・松尾城

8つめの城:日向国、伊東家・都於郡城

9つめの城:日向国、伊東家・都城

10個めの城:日向国、伊東家・沃肥城

伊東家滅亡

11個めの城:大隅国、肝付家・高山城

12個めの城:大隅国、肝付家・根占城

肝付家滅亡

第6軍団【風魔小太郎】橙色の侵攻路詳細

1つめの城:安芸国、毛利家・小倉山城

2つめの城:安芸国、毛利家・吉田郡山城

3つめの城:備後国、毛利家・新高山城

4つめの城:安芸国、毛利家・佐東銀山城

5つめの城:岩見国、大内家・益田七尾城

6つめの城:石見国、大内家・三本松城

ちょっとだけ顔出し軍団長をまとめてご紹介しますね。

ゲーム開始5年で全国統一しましたw

次回も見てくださいね~♪

『あなたが幸せの扉を見つけられますように~♪』