鯖江のメガネって最初はどんな形状でしょう?

めがねは板から作られている画像を探していたらお客さんである

マコト眼鏡様のポスターが良い見本でした。

鯖江プラスチックメガネの製造工程

ポスターの写真に沿って説明します

- 畳一枚くらい大きなプラスチック板材をメガネサイズの短冊状に切る

- 1の板を先アール付け(湾曲させる)

- メガネに合わせた内径削り+業界用語でヤゲン入れ(レンズを入れる溝を掘る事)

- メガネに合わせた外形削り

- 蝶付け ※鼻パットに削ったものを貼る場合が多い

- 完成

実は5-6の間には

- 丁番埋め込み

- シルク印刷

- レンズはめ込み

- 研磨

- ねじ込み

- 調子取り

- テンプル加工

- シューティング

などなどなど、、あります。(いつもメガネの行程を書くときは行程が多すぎて嫌になります。

だいたいプラスチックのメガネで工程が150〜200工程くらいあるのではと言われています。

チタンメガネもそうですが大半は板状の材料から削り出してメガネにしていきます。

板から作られるメガネ以外には最近ではアジア産のビヨンビヨンの樹脂製のメガネがあります。メガネが作れる金型にドロドロに溶かした樹脂を流し込んで大量生産されています。

メリットは行程が少ないのでメガネを作れる金型さえ作れば安くあがります。

ただしフィッティングと言われる調整ができないのでメガネが斜めになったり

その柔らかさゆえレンズが飛び出てしまうことがあります。

詳しい記事はこちらに

www.yumakumamoto.work

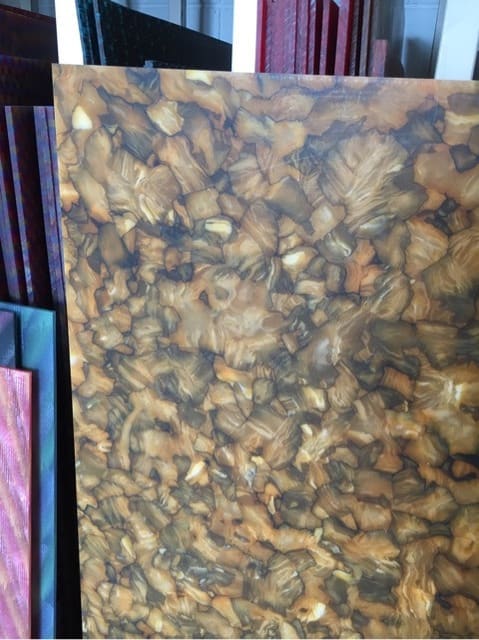

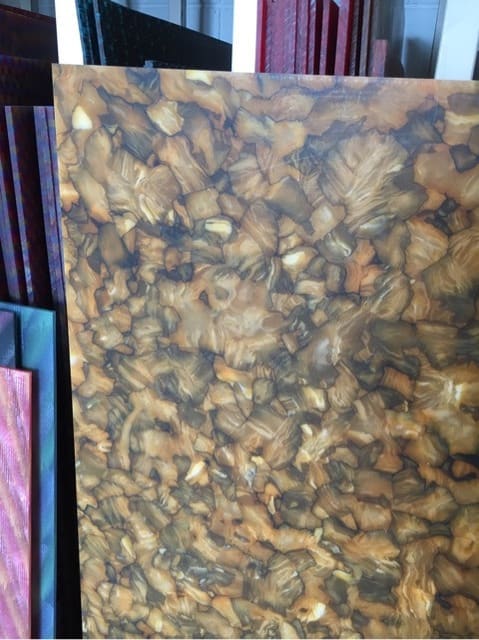

メガネのまち鯖江で使われる板・メガネ材料の写真

大理石のようなマーブル調のメガネ材料もあります。

作り方はこちらから

www.yumakumamoto.work

上記の色違いのメガネ材料です。

フォークリフトとメガネ材料を並んで置きました。

大きさは分かりますか?

掲載した大きな材料はイタリアのメガネ材料職人の手作業で作られます。

大きさは畳1畳分ほどあります。

こちらはピアスを作ったのですが、まず材料をサイズに直角に切断します。

バレル研磨に入れるとツヤが出て、カドが取れます。

見違えるほど綺麗になります。

このツヤを出す製法はメガネを作る技術を使っております。

逆にツンツンにカドを尖らせた(エッジを効かせた)プラスチックメガネは加工が難しいのです。

このように鯖江のメガネは畳1畳くらいある大きな板から、

何百ともある工程を経てメガネになるのです。

その間に各職人さんの手作業が加わると同時に職人の想いも込められています。

約110年続いているメガネの産地では外部の方に紹介すると意外な製法で作られている事も多かったです。

今ではメガネに使われていたチタンの細微加工技術を使った医療業界への進出も目立ちます。メガネも作れる鯖江という事で異業種への進出も鯖江のこれからの課題です。

先人から培った技術を世界に。

材料の大きさ

www.yumakumamoto.work

材料の着色の仕方

www.yumakumamoto.work

メガネ材料・技術を使った靴べら

www.yumakumamoto.work

金属メガネの作り方

www.yumakumamoto.work

www.yumakumamoto.work

www.yumakumamoto.work