★一帯一路・海外遠征・戦狼外交・共産党一党独裁・政府等の西大陸半島国に対して、陸、海、空、宇宙、電磁、サイバー領域の安全保障環境を維持し、

三権分立普通選挙議会制自由民主主義、議員内閣制政府弧状列島国と地域や三権分立普通選挙議会制自由民主主義、大統領制政府東大陸国等と同一価値観国の安心感に満ちた国民の暮らしを守り発展するための役割分担連携の工程表の合意形成が必須か>

★軍事的な行動がどこまで求められるかわかりませんけれども、負担の分担というか、バードン・シェアリング:burden sharing

<共同防衛や国際秩序維持のために同盟国間で相応の役割を分担すること。特に日米役割分担をいう。 1970年代後半,北大西洋条約機構 NATO加盟国が国民総生産比3~5%を防衛費として支出しているのに対し,日本は1%程度しか支出しておらず「安保タダ乗り論」が米議会を中心として噴出,日本は米政府から防衛力の増強と防衛費の増額を要求された。レーガン政権になって日米の役割分担に対するアプローチが具体化し,

(1) 在日米軍駐留に対する資金援助,

(2) 日本の果すべき防衛任務・役割の明確化,

(3) 日米防衛技術協力,

(4) 対外援助の増額,などが争点として浮上してきた。

しかし最近は,具体的な防衛作戦分担に対するアメリカの要求は後退し,

次期支援戦闘機 FSX共同開発に見られるような対米武器技術供与や,政府開発援助 ODAの増額による地域的安定への日本の貢献が注目されている。

>

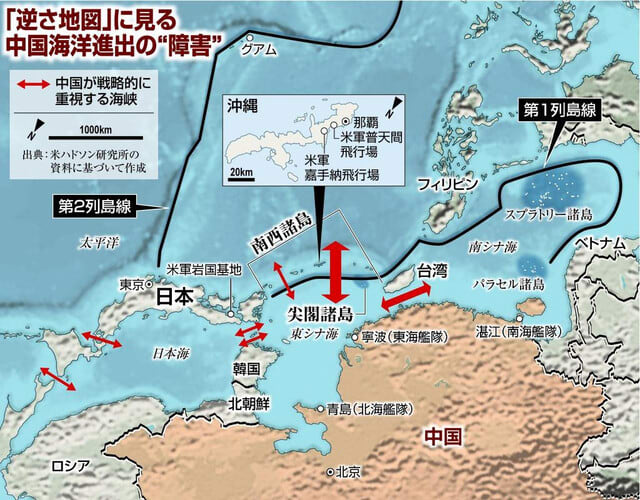

ということは、これから求められると思います。防衛費の問題や、尖閣諸島周り、南西方面の装備に関してなど、そういうものを求められることはあるだろうと思います。>

★バイデン政権は実務的な政権ですので、これまでのトップ外交というよりは、きちんと事務方で積み上げて行き、「できることは何か」ということを模索しながら、答えを出して行くという外交>

:::::::::::::::::::::::::::::::

By - NEWS ONLINE 編集部 公開:2021-03-18 更新:2021-03-18

ニュース飯田浩司のOK! Cozy up!飯田浩司鈴木哲夫

「米中外交トップ会談がアラスカで行われるそれぞれの「理由と事情」」

ニッポン放送「飯田浩司のOK! Cozy up!」(3月18日放送)にジャーナリストの鈴木哲夫

<鈴木 哲夫(すずき てつお、1958年7月18日 -62歳 )はジャーナリスト・政治ジャーナリスト。

福岡県出身。福岡県立小倉高等学校を経て[2]早稲田大学法学部卒業後、1983年テレビ西日本入社。報道部記者として警察、自治体を担当。北九州市政、雲仙・普賢岳噴火などを取材。その後、フジテレビに出向し報道局政治部へ。経世会担当、梶山静六、小渕恵三、橋本龍太郎等の番記者を務めた。なおフジテレビには過去、編成企画部に同姓同名の鈴木哲夫(平成教育委員会や鬼平犯科帳、やっぱり猫が好きなどの企画担当)がいる。

1995年、テレビ西日本から東京MXテレビに移籍。『東京NEWS』ニュースキャスター、ニュースデスク、東京ニュースセンター編集長、報道制作部長を歴任。2001年、東京メトロポリタンテレビジョンから株式会社衛星チャンネルに移籍し、報道制作本部チームリーダー、報道制作局報道部長を務めた。2007年12月、BS11に再度移籍し、報道制作部長、執行役員報道局長を歴任。2013年5月31日付でBS11を退社[3]。

2013年6月よりフリーとなり、後にライトハウスと業務提携[1]。

>

が出演。アラスカ州で行われる米中外交のトップ会談について、東京大学公共政策大学院教授・政治学者の鈴木一人氏

<鈴木 一人(すずき かずと、1970年10月13日[1] - 50歳)は、日本の政治学者。東京大学公共政策大学院教授。

長野県上田市出身。1987年9月、千葉県立東葛飾高等学校を休学し、同年10月、父の仕事に伴い渡米してカリフォルニア州サンマリノ市立サンマリノ高等学校へ留学し、1989年6月、同高校卒業[2]。

1990年4月、立命館大学国際関係学部に入学。飛び級で同大学院に進学するため、1993年3月に中退。1995年3月、同大学院国際関係研究科修士修了、同年4月、研究科博士後期課程入学。英国留学のため、翌年3月退学[2]。

1996年9月、サセックス大学ヨーロッパ研究所に入学し、2000年9月、博士号取得。

2000年10月、筑波大学社会科学系専任講師を2005年3月まで、筑波大学大学院人文社会科学研究科助教授を2007年3月まで、同准教授を2008年7月まで担当。同年8月、北海道大学公共政策大学院准教授となり、2011年4月に同大学教授。2012年4月から北海道大学大学院法学研究科教授。2015年4月から北海道大学公共政策大学院教授兼北海道大学スラブ・ユーラシア研究センター共同研究員[2]。2020年10月から東京大学公共政策大学院教授。

専門は国際政治学、国際政治経済学、EU研究。2007年、「フランスとESDP-「ドゴール=ミッテラン主義」の制度化過程-」で国際安全保障学会最優秀新人論文賞受賞。2012年、『宇宙開発と国際政治』で第34回サントリー学芸賞受賞。

また、2008年に施行された宇宙基本法の作成に専門家として関わった。

アメリカのテレビシリーズ『24 -TWENTY FOUR-』では、日本語吹き替え版の監修を務めた。

>

を電話ゲストに迎えて解説した。

■米バイデン政権初の米中外交トップ会談開催へ

アメリカのブリンケン国務長官とサリバン大統領補佐官は、アラスカ州で現地3月18日夜、中国の外交担当トップの楊潔チ共産党政治局員および王毅外相と会談する。

飯田)現地18日夜と翌19日ということでありますが、ブリンケンさんはオースティン国防長官とともに日本と韓国を訪問し、そして帰国の途上で会談をすることになります。2プラス2を日本でもやりましたけれども、かなり突っ込んだ議論があったようですね。

鈴木哲夫)外務省の某幹部から聞いたところによると、トランプ政権からバイデン政権への外交についての引き継ぎが、ほとんどできていなかったようです。特に中国です。政権移行していろいろ調べてみたら、「中国はここまでやっているのか」ということで、一気にバイデン政権が動き出しているという背景を言っていました。そんな感じがしますよね。ここへ来て一気に動き出している。

■アラスカで米中外交会談をするアメリカの意図とそれに応じる中国の事情

飯田)その辺りも含めまして、東京大学公共政策大学院教授・政治学者の鈴木一人さんにお電話でお話を伺って参ります。鈴木さん、おはようございます。

鈴木一人)おはようございます。

飯田)対中国、いろいろなメッセージがバイデン政権から出て来ています。今回の会談のポイントはどんなところになりそうですか?

鈴木一人)今回、日米の2プラス2、そして、米韓の2プラス2を行いました。本来ならば、日本に来て、韓国へ行ったならば、そこから北京に行くのが筋だと思うのですが、そうではなく、アラスカに戻る。「帰国する途中で中国を呼びつける」という格好にしている。アメリカ国内でやるということで、ある意味、中国に対して上から目線ではないけれど、優位な立場でやるという設定にしたことがユニークで、それを中国が受け入れたというところが重要なポイントです。中国からすれば、やや馬鹿にされたようなところがありますので、それを受け入れたということは、中国側がかなりアメリカとの対話を期待しているのだと思います。

■米との対立より問題を解決したい中国

鈴木一人)日米の2プラス2でも、かなり踏み込んだ中国に対する厳しい姿勢を示しています。それに対して、中国はこれまで、表向きはそれに対して反発していますけれども、通り一遍というか、定型の反発しかしていません。「アメリカを刺激したくない」という姿勢が見えます。かなり中国は下手に出る形で今回交渉に臨んで、対立するよりは、問題解決を引き出そうという姿勢で臨んで来るのではないでしょうか。この辺りがもう1つのポイントになるのだろうと思います。

■「アメリカの言うことを聞くのか聞かないのか」と迫るような立場で交渉をする米

鈴木一人)もともと米中の戦略対話というのはあったのですけれども、トランプ政権のときに一旦中断しているので、それを再開させたいという意図があるのだと思います。ただ、今回、ブリンケン国務長官は、「これは戦略対話ではない」と明言しています。アメリカが呼び出す格好になっていて、一方的にアメリカの姿勢、アメリカの不快感のようなものを伝えるという、どちらかというと交渉というよりは、アメリカからすれば、「アメリカの言うことを聞くのか聞かないのか」というように、迫るような立場で交渉をするのではないかと思います。

■中国に対して日本が強く出れば、中国はいじめの対象として日本をターゲットにする

飯田)一方で、中国外務省の報道官などが「日本はアメリカの属国ではないか」と、日本に対しては批判を向けて来ています。日中関係は、今後、どうマネジメントして行けばよいですか?

鈴木一人)中国は戦狼外交で報道官も戦狼外交官だと言われていますけれども、表向きはかなり厳しく言っていますが、「米中関係の調子が悪いときは、日中関係はいい」というのが基本の形です。中国は日本をできるだけ仲間に引き込んで、アメリカとのバランスを取る。トランプ政権の間はこういうやり方をやっていたのですが、たぶん、日本サイドが今度はアメリカと組んでより強く中国に出て来るということで、もし、日本と中国の関係、アメリカとの関係で、中国に対して日本が強く出れば、今度は逆に中国は日本をいじめの対象にして、アメリカに直接ではなく、日本を第1のターゲットにして来るという形になる可能性もあると思います。

飯田)そのフェーズのときには、尖閣に具体的に船を出して来て、プレッシャーも強まりますか?

鈴木一人)もうすでにエスカレートはして来ていますし、海警法を改正して、武器仕様も可能になったことも含めて、かなり尖閣に対して圧力を高めて来るでしょう。一線を越すということはないでしょうけれども、嫌がらせ的に数を増やして行くということはあると思います。

■ホワイトハウスでの初の対面の首脳会談に菅総理を選んだのは「日本を重視している」というバイデン政権のメッセージ

鈴木哲夫)アメリカなのですが、バイデン政権も中国に対して厳しい姿勢を取っていますけれど、米中がうまく行くと、結局、日本が梯子を外されて、振り回されるような可能性もあると思います。日本はバイデン政権をどこまで信じて、いろいろなことをやって行っていいのか。この辺りはいかがでしょうか?

鈴木一人)先日の2プラス2では、日本が求めていることをかなりアメリカが言ってくれました。日本側からすれば、バイデン政権は信用できると思います。これまで、トランプ政権が中国に厳しくて、バイデン政権は中国に甘いのではないかと言われていましたが、どうやらそうではないということが1つ。

鈴木哲夫)そうですね。

鈴木一人)それから、4月9日に菅総理が、バイデン政権にとって初めての対面の首脳会談の相手としてワシントンDCに行きますが、こういう形で「日本を重視している」というメッセージをアメリカは強く出していますし、梯子を外される可能性はかなり低いと思います。そうした上で、4月の首脳会談でさらに念押しをして、中国との関係で、いわゆるエコノミックアライアンスという経済的な同盟関係を強めて行く、こういう姿勢を制度化して行くような提案をすることが大事になると思います。

↨↨↨

■バイデン政権に日本が求められる「軍事的な行動」~「できることは何か」ということを模索しながら答えを出して行く外交になる

飯田)対中国も含めて、日本の役割は期待されますが、アメリカからは日本に対して「より行動を求められる」ということも今後強まりますか?

鈴木一人)軍事的な行動がどこまで求められるかわかりませんけれども、負担の分担というか、バードン・シェアリングということは、これから求められると思います。防衛費の問題や、尖閣諸島周り、南西方面の装備に関してなど、そういうものを求められることはあるだろうと思います。ただ、バイデン政権自身が、「これから中国と直接自らが対峙して行く」という意識も強くあるので、トランプ政権のときのように一方的な感じではなく、「日本が受け入れられる範囲で」という、強制的ではないけれども、「同意に基づいて一緒にやって行きましょう」という呼びかけになるのではないかと思います。

飯田)そうすると、下から積み上げて、ということが重要になって来ますか?

鈴木一人)そうですね。バイデン政権は実務的な政権ですので、これまでのトップ外交というよりは、きちんと事務方で積み上げて行き、「できることは何か」ということを模索しながら、答えを出して行くという外交になると思います。

飯田)朝早くからどうもありがとうございました。

https://news.1242.com/article/278645?_ga=2.96075036.1877202619.1616135745-315269226.1564971501