マークX物語・第3話でも触れたように、極軸ファインダー(極望)はポータブル星野撮影赤道儀で初めて実用化されたものでした。マークX赤道儀は開発当時に流行が始まった天体写真撮影を主目的のひとつにしていましたので、極望は必需装備でした。

初期の極望は北極星の赤緯の余角である、およそ1度弱のサークルを単純に刻んだ視野標板があるだけのものでした。フィールドで使う場合、北極星は天の北極からカシオペア座ε星の方向に1度弱ずれているため、片目で極望の視野をにらみ、もう反対の目で視野外にあるカシオペア座ε星、もしくはその反対側の北斗七星の柄の先端の星をねらって、北極星の離角方向を設定していました。しかし「あれ!北極星はどちら側にずれていたんだっけ」など、久しぶりに極軸合わせをする人など忘れてしまう場合も多かったのです。

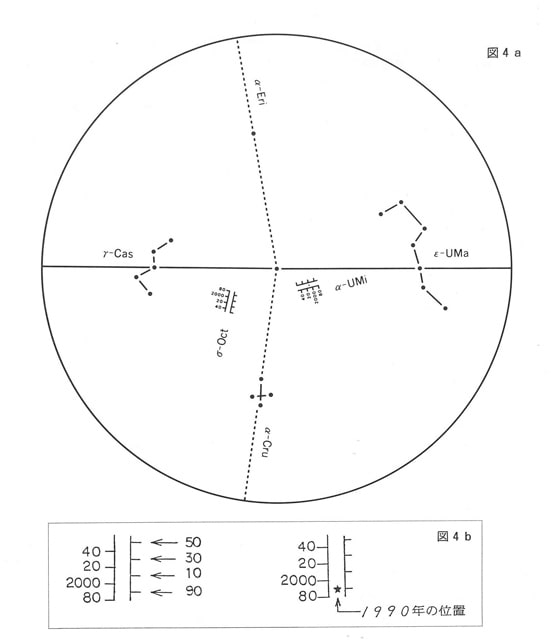

「北斗七星とカシオペアの図柄が極望の視野に表示されていれば、便利だよね」という意見のもと、おおくま座ε星とカシオペア座γ星がほぼ180度反対方向にあることを利用して、マークX赤道儀初期の極望標板はでき上がりました。その後1977年には南半球用極望が、そして最終的に南北兼用の極望が完成しました。このとき歳差運動による北極星の移動スケールも組み込まれ、図に示した極望パターンの完成型となったのです。

コリメーターと顕微鏡を改造した極望調整治具、そして極軸と極望の部品すべての同芯加工という2つの技術の組み合わせで、誤差数分以内という極望システムは完成しました。35年以上たった現在でも、極望の再調整や南北兼用型の標板に交換して欲しいという依頼が舞い込むのは、私たちにとっては嬉しいことです。(suzu)

画像 : 南北両用極望パターン