今回はクリーニングカーを作ります。

昔の鉄道模型趣味か何かで見かけた方式である拭き取り式の物を作ってみようと思います。

以前作った「昭栄エッチング製 営団6000系中間車を使ったクリーニングカー」と構造は一緒です。

種車はご覧の通りのカトー製オハ31です。

早速分解しましょう。

屋根の爪と窓ガラスパーツとがガッチリと組み合っているので分解する際に車体を破損しないよう注意が必要です。

屋根を外したら今度は床板です。

窓の穴に床板から伸びる爪がこれまたガッチリと組み合っているので、ここも破損をしないように外します。

分解し終えたら加工に入ります。

車体は床面中央付近に拭き取り部を入れる為の大穴を開けます。

車内の座席は座面を残して背もたれを撤去。

床板も拭き取り部を避ける為、3分割した上で中央を撤去します。

さて拭き取り部分ですが、昔読んだ記事では16番のパンタを逆さまに取り付けて~となっています。

16番のパンタをそのまま使っても良いのですが、集電舟に取り付ける拭き取りパッドの交換を容易にする為に、

精密に出来ているパンタを加工する事になります。・・・が勿体無いので、今回はパンタっぽい物を自作します。

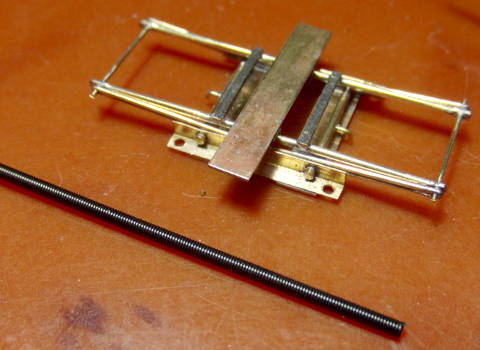

パンタ各部の採寸をし終えたら製作開始です。

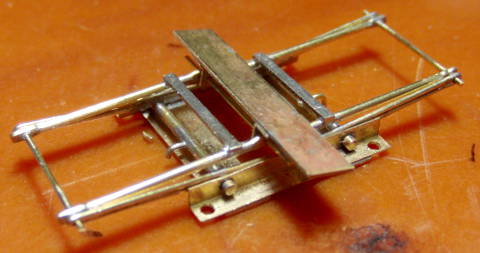

2×2のアングルに穴あけ加工をします。これはパンタの最下部の台座(基礎)となる部分です。

帯板を種車の車体幅の内寸(実測で16.5mm)に切り出します。

それを先ほどの加工したアングルにハンダ付けし、台座を組みます。

続いてパンタの下半分(下枠とでも言うのでしょうか)に当たる部分を作ります。

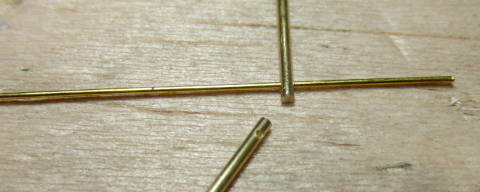

1mm径の真鍮線に0.6mmの穴を開けます。

0.6mm径の真鍮線を折り曲げますが、片側を長く伸ばしておきます。

折り曲げた先端には半田を流し、0.5mmの穴開けをします。

初めに作った台座、穴開けをした1mm径の真鍮線、折り曲げた0.6mmの真鍮線を組み合わせた所です。

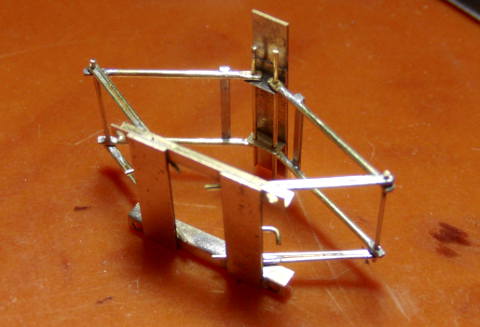

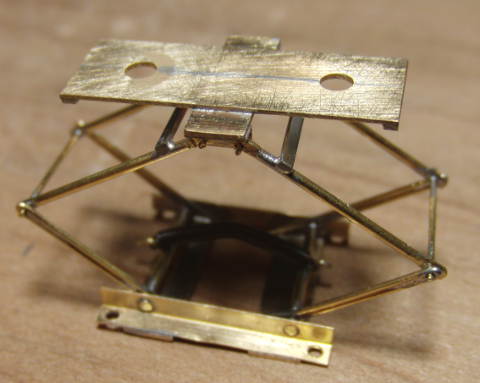

今度はパンタの上側(上枠でしょうか)を作ります。

こちらは0.8mm径の真鍮線の先端を潰し、0.5mmの穴を開けたものです。

それを0.5mm径の真鍮線を介して下半分と組み合わせます。

集電舟に当たる部分を作ります。

2×2のアングルに0.5mmの穴を2つ開けます。

それを帯板に半田付けします。

出来上がった物とパンタの上枠に当たる部分の0.8mm径真鍮線とを0.5mm径の真鍮線で接続します。

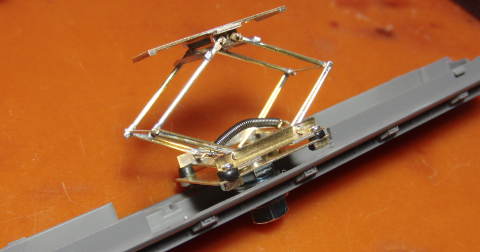

パンタグラフっぽくなってきましたね~。

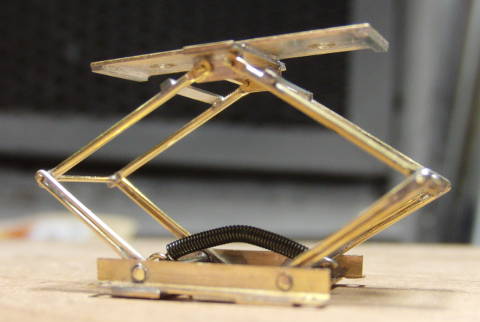

パンタはバネ上昇にしたいのでスプリングを用意します。

適度な押上げ力になるまで何度もスプリングを加工して微調整します。

今回はパン降下状態は必要ありませんので、留め金具(カギ)は取り付けていません。

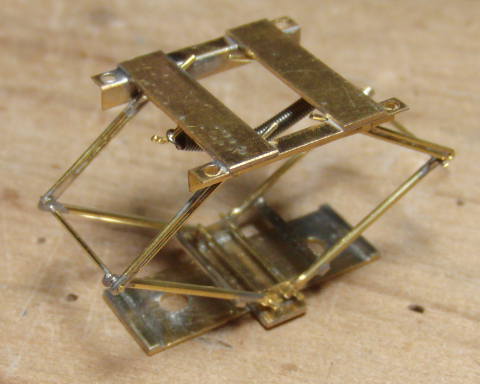

集電シューに拭き取りパッドを取り付ける為の加工をします。

帯板を切り出した物に3mm径の穴を2つ開け、それを集電舟にハンダ付けします。

以上、パンタグラフっぽい物が出来上がりました。

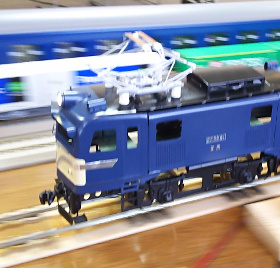

実際の運用ではこのような向きで使用します。

拭き取りパッドをレール面に押し付ける為ですね。

出来上がったパンタを車体に取り付ける準備をします。

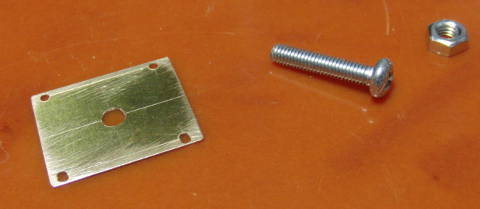

真鍮板を所定の寸法に切り出して穴開けをした物と、M3のネジとナットです。

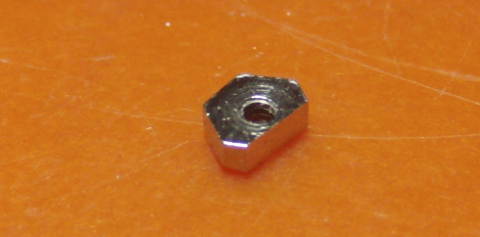

パンタを切り出した真鍮板に取り付ける際にM1.2のビスを使うのですが、M1.2のナットが大きすぎて真鍮板からはみ出してしまう事が分かりました。

ですので、ナットの一部を削りはみ出さないように加工しておきます。

組み上げた状態です。

車体へはM3のネジで固定する事になります。

M3のネジが通せるように屋根に穴を開けました。

車体とパンタを組んでみた状態です。

車内には板おもりを真鍮線で固定しておきます。

結構重くしておかないと脱線が頻発するので注意が必要です。

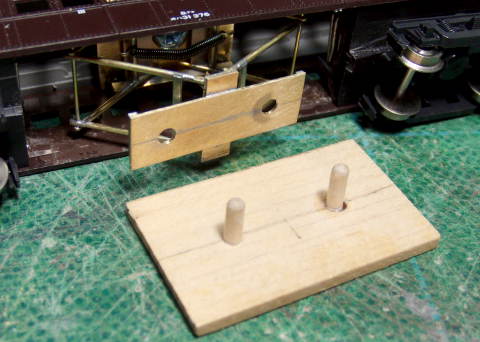

拭き取りパッドを作りましょう。

薄手の木の板に丸棒を挿した物を使いました。

カトーのユニトラックのR249をクリア出来る幅で作りました。

木の板の先端はスキーの板の先端のように加工し、レールの継ぎ目等で引っかかりにくくしておきました。

拭き取り布はメガネ拭きのシリコンクロスを切った物です。

それを糸を使って木の板に固定する訳ですが、私の裁縫スキルが低い為ご覧の様な有様に仕上がりました(泣)

容易に拭き取り布を交換できるようにしたのですが、かえって面倒な作業が増えた様な気もしますね。

出来上がったパッドを車体と組み合わせて完成となります。

試運転の結果も良好でしたので、知人に即納してきました。

屋根のナットをグレー、パンタをブラックに塗り、拭き取り布に黒い布を使えばもっと目立たないクリーニングカーになりそうですね。

以上、工作期間2日間のやっつけ仕事でした。