Nゲージ・KORAIL ムグンファ号の製作その44

・今までの製作記事はこちらへ

・7400型ディーゼル機関車の製作・・・製作記事No.[1]~[21]

・99501型発電車の製作・・・製作記事No.[22]~[43]

さて、前作の発電車の完成からしばらく時間が経ってしまいましたが、製作再開です。

今回からは長大型客車の製作に入ろうと思います。

恒例の(サボっていた)言い訳ですが、

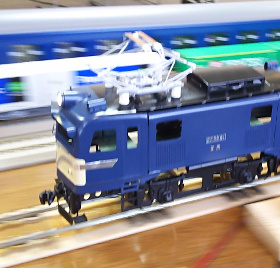

↑で遊んだりとか、

↑を取得したり

↑を堪能したりしてた訳です・・・。

はい、という事で皆さんご存知の長大型です。

スマートでかっこいいですね~。

ステップ付きの客扉も良いですね~。

明るい塗装も好感が持てますね~。

ね~。

今回登場して頂いたのはKATO製キハ80(品番6064)です。

これを切った貼ったして長大型客車タイプを作ろうと思います。

相変わらず「タイプ」で逃げてしまうG'Sをお許し下さい。

早速解体します。

フルリニューアル品らしく非常に分解しやすかったです。

キハ80は何両か購入しましたが、試作の意味も込めて今回は先行して1両だけ加工して行きます。

まずは車体の延長から。

知人と検討した結果、今回は客扉の無い側を延長する事にしました。

はい切れた(笑)

切断にはハセガワトライツール・TP3モデリングソーセットを使用しました。

通常のレザーソーよりも歯の厚みが薄く重宝しています。

ここで忘れずに、切断した妻板は不要なモールドを削っておきます。

切断面が垂直になるようにヤスリや定規を使って仕上げておきます。

そこへ約6mm程の幅に切ったt1.2プラ板を接着、更に妻板を接着して車体の延長をします。

プラ板は予め車体裾の曲線に合わせて曲げておくと後の加工が楽です。

各々の接着はロックタイトでガッチリと。

客扉のある側は不要なステップを取り除いておきます。

延長加工を終えた車体に屋根を仮置きして様子を見ましょう。

長い車体の雰囲気が出ていますでしょうか?

以上、2011.1.10~11の作業でした。

続きはこちらへ。「Nゲージ・KORAIL(韓国鉄道公社)ムグンファ号の製作その45」

・今までの製作記事はこちらへ

・7400型ディーゼル機関車の製作・・・製作記事No.[1]~[21]

・99501型発電車の製作・・・製作記事No.[22]~[43]

さて、前作の発電車の完成からしばらく時間が経ってしまいましたが、製作再開です。

今回からは長大型客車の製作に入ろうと思います。

恒例の(サボっていた)言い訳ですが、

↑で遊んだりとか、

↑を取得したり

↑を堪能したりしてた訳です・・・。

はい、という事で皆さんご存知の長大型です。

スマートでかっこいいですね~。

ステップ付きの客扉も良いですね~。

明るい塗装も好感が持てますね~。

ね~。

今回登場して頂いたのはKATO製キハ80(品番6064)です。

これを切った貼ったして長大型客車タイプを作ろうと思います。

相変わらず「タイプ」で逃げてしまうG'Sをお許し下さい。

早速解体します。

フルリニューアル品らしく非常に分解しやすかったです。

キハ80は何両か購入しましたが、試作の意味も込めて今回は先行して1両だけ加工して行きます。

まずは車体の延長から。

知人と検討した結果、今回は客扉の無い側を延長する事にしました。

はい切れた(笑)

切断にはハセガワトライツール・TP3モデリングソーセットを使用しました。

通常のレザーソーよりも歯の厚みが薄く重宝しています。

ここで忘れずに、切断した妻板は不要なモールドを削っておきます。

切断面が垂直になるようにヤスリや定規を使って仕上げておきます。

そこへ約6mm程の幅に切ったt1.2プラ板を接着、更に妻板を接着して車体の延長をします。

プラ板は予め車体裾の曲線に合わせて曲げておくと後の加工が楽です。

各々の接着はロックタイトでガッチリと。

客扉のある側は不要なステップを取り除いておきます。

延長加工を終えた車体に屋根を仮置きして様子を見ましょう。

長い車体の雰囲気が出ていますでしょうか?

以上、2011.1.10~11の作業でした。

続きはこちらへ。「Nゲージ・KORAIL(韓国鉄道公社)ムグンファ号の製作その45」

スタートから、今回もワクワクする展開ですね。いつもながらの、丁寧な作業に感心するばかりです。

少しずつ完成していくプロセスを、また楽しみにしています。いつも、ありがとうございます。

今回もまた手探りで作業を進めている為に、非常にスローペースな更新となりますがお付き合い下さい。

同型の車両を数両作る予定なので一両作ってしまえば多少は楽なのだとは思いますが・・・。

その最初の一両がなかなか完成しないと言う(笑)