新型ロケット「イプシロン」登場間近 人工知能化を追求、低コストに(産経新聞)

- goo ニュース

日本のロケットに間もなく新型機が加わる。宇宙航空研究

開発機構(JAXA)が2013年度の打ち上げを目指して

開発中の小型固体燃料ロケット「イプシロン」だ。

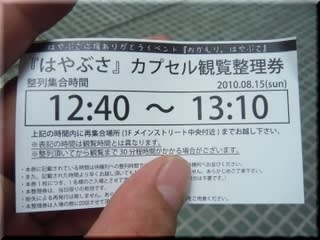

小惑星探査機「はやぶさ」を打ち上げた「M5」ロケットの

技術を継承するイプシロンは人工知能化を追求し、低コスト化

や打ち上げ作業の簡素化につなげる。

イプシロンへの搭載を想定した小型科学衛星シリーズ

「スプリント」とともに、宇宙への敷居を大幅に下げる効果が

期待される。(小野晋史)

■技術の継承

ロケットは構造が単純で誘導が難しい固体燃料型と、正反対の

性質の液体燃料型に大別される。

日本では、03年のJAXA発足に至るまで旧宇宙科学研究所

が固体燃料型を、旧宇宙開発事業団が液体燃料型を主に

打ち上げてきた。

固体燃料型の技術は、故・糸川英夫博士が開発した

ペンシルロケットから、06年に運用が終了したM5へと

受け継がれた。

JAXA発足後では初の新型ロケット計画となるイプシロンは

M5の技術を発展させ、世界最高レベルの軌道投入精度などを目指す。

液体燃料型の国産大型ロケット「H2A」の技術も取り入れ、

新規開発の要素を減らした結果、総開発費は約205億円に

抑えられるという。H2A(約1250億円)やM5

(約325億円)を大幅に下回り、打ち上げ費も約38億円

と比較的安価だ。

イプシロンの名称は、旧宇宙研の伝統からギリシャ文字に由来。

英語の“E”に相当し、「エボリューション(革新)」などの

思いを込めた。

打ち上げ地点は未定だが、鹿児島県のJAXA内之浦宇宙空間

観測所が有力だ。

■次世代の標準に

イプシロンは機体の人工知能化を2段階で進め、打ち上げ体制

の革新を目指す。

初号機から導入される第1段階では打ち上げ前の機体点検を

自律化。例えば検査時の電流識別に心電図の波形診断技術を、

機体分離などに用いる火工品の検査には乗用車のエアバッグ技術

を応用する。

これによって、大幅な人員削減や作業期間の短縮がはかられ、

ノートパソコン数台での管制業務が実現。

機体組み立てから6日間で打ち上げが可能となる。

17年度から実現予定の第2段階では、飛行中に生じた致命的

な故障を自動で検知する自爆システムを導入。

超音速で飛行するロケットに地上から命令しなくて済み、

大型アンテナが不要になるという。

いずれも世界初の試みで、打ち上げ作業は一変。

開発責任者の森田泰弘・JAXA教授は「イプシロンが実現する

“モバイル管制”は、次世代の標準技術になる」と意気込む。

■アイデア勝負

イプシロンの初号機では、惑星観測衛星「スプリントA」の

打ち上げを予定している。

小型衛星の基礎部分を共通化するスプリントシリーズの1号機だ。

電力や通信、姿勢制御など人工衛星に不可欠な機能を共通化し、

量産効果などで開発費を抑えるのがシリーズの狙い。

衛星開発費は30億~40億円で、当面は約5年間に3基ほど

の打ち上げを目指す。

スプリントAは高さ約3メートルの観測装置を基礎部分に追加。

地球を周回しながら特殊な紫外線で金星や火星、木星の大気など

を調べる。

科学衛星は近年、大型と小型の二極化が進行。

搭載できる機器が限られる小型衛星は、アイデア勝負となる。

スプリント計画をまとめる沢井秀次郎・JAXA准教授は

「科学衛星の打ち上げ需要は多いが、大型は2年に1回でも

難しくなってきた。

小型衛星をどんどん打ち上げ、活性化につなげたい」と話す。

(23日産経新聞-gooニュースより)

>>いや、本当、“どんどん”打ち上げて下さい。

(成功率が上がり、コストも安くなる…と、世界一“安く”、

“早く”、“確実”になれば、いい“商売”になりますので)

HTVや、大型衛星などは“Hシリーズ”、そして比較的小型の衛星や

探査機などは“イプシロン”シリーズ(それでも低軌道1.2tもの打ち上げ

能力がある)と。

先日の“事業仕分け”による予算削減により…少し心配していました

が、日本の宇宙開発の灯は…科学に無理解な民主党政権の中で

もかろうじて(“はやぶさ”のおかげといってもいいかも?)

生き残りそうです。

レキのニュース・スクラップ ~イプシロン・ロケット登場間近。

▼ 関連ブログ(ランキング)を表示します。クリックお願いします!

- goo ニュース

日本のロケットに間もなく新型機が加わる。宇宙航空研究

開発機構(JAXA)が2013年度の打ち上げを目指して

開発中の小型固体燃料ロケット「イプシロン」だ。

小惑星探査機「はやぶさ」を打ち上げた「M5」ロケットの

技術を継承するイプシロンは人工知能化を追求し、低コスト化

や打ち上げ作業の簡素化につなげる。

イプシロンへの搭載を想定した小型科学衛星シリーズ

「スプリント」とともに、宇宙への敷居を大幅に下げる効果が

期待される。(小野晋史)

■技術の継承

ロケットは構造が単純で誘導が難しい固体燃料型と、正反対の

性質の液体燃料型に大別される。

日本では、03年のJAXA発足に至るまで旧宇宙科学研究所

が固体燃料型を、旧宇宙開発事業団が液体燃料型を主に

打ち上げてきた。

固体燃料型の技術は、故・糸川英夫博士が開発した

ペンシルロケットから、06年に運用が終了したM5へと

受け継がれた。

JAXA発足後では初の新型ロケット計画となるイプシロンは

M5の技術を発展させ、世界最高レベルの軌道投入精度などを目指す。

液体燃料型の国産大型ロケット「H2A」の技術も取り入れ、

新規開発の要素を減らした結果、総開発費は約205億円に

抑えられるという。H2A(約1250億円)やM5

(約325億円)を大幅に下回り、打ち上げ費も約38億円

と比較的安価だ。

イプシロンの名称は、旧宇宙研の伝統からギリシャ文字に由来。

英語の“E”に相当し、「エボリューション(革新)」などの

思いを込めた。

打ち上げ地点は未定だが、鹿児島県のJAXA内之浦宇宙空間

観測所が有力だ。

■次世代の標準に

イプシロンは機体の人工知能化を2段階で進め、打ち上げ体制

の革新を目指す。

初号機から導入される第1段階では打ち上げ前の機体点検を

自律化。例えば検査時の電流識別に心電図の波形診断技術を、

機体分離などに用いる火工品の検査には乗用車のエアバッグ技術

を応用する。

これによって、大幅な人員削減や作業期間の短縮がはかられ、

ノートパソコン数台での管制業務が実現。

機体組み立てから6日間で打ち上げが可能となる。

17年度から実現予定の第2段階では、飛行中に生じた致命的

な故障を自動で検知する自爆システムを導入。

超音速で飛行するロケットに地上から命令しなくて済み、

大型アンテナが不要になるという。

いずれも世界初の試みで、打ち上げ作業は一変。

開発責任者の森田泰弘・JAXA教授は「イプシロンが実現する

“モバイル管制”は、次世代の標準技術になる」と意気込む。

■アイデア勝負

イプシロンの初号機では、惑星観測衛星「スプリントA」の

打ち上げを予定している。

小型衛星の基礎部分を共通化するスプリントシリーズの1号機だ。

電力や通信、姿勢制御など人工衛星に不可欠な機能を共通化し、

量産効果などで開発費を抑えるのがシリーズの狙い。

衛星開発費は30億~40億円で、当面は約5年間に3基ほど

の打ち上げを目指す。

スプリントAは高さ約3メートルの観測装置を基礎部分に追加。

地球を周回しながら特殊な紫外線で金星や火星、木星の大気など

を調べる。

科学衛星は近年、大型と小型の二極化が進行。

搭載できる機器が限られる小型衛星は、アイデア勝負となる。

スプリント計画をまとめる沢井秀次郎・JAXA准教授は

「科学衛星の打ち上げ需要は多いが、大型は2年に1回でも

難しくなってきた。

小型衛星をどんどん打ち上げ、活性化につなげたい」と話す。

(23日産経新聞-gooニュースより)

>>いや、本当、“どんどん”打ち上げて下さい。

(成功率が上がり、コストも安くなる…と、世界一“安く”、

“早く”、“確実”になれば、いい“商売”になりますので)

HTVや、大型衛星などは“Hシリーズ”、そして比較的小型の衛星や

探査機などは“イプシロン”シリーズ(それでも低軌道1.2tもの打ち上げ

能力がある)と。

先日の“事業仕分け”による予算削減により…少し心配していました

が、日本の宇宙開発の灯は…科学に無理解な民主党政権の中で

もかろうじて(“はやぶさ”のおかげといってもいいかも?)

生き残りそうです。

レキのニュース・スクラップ ~イプシロン・ロケット登場間近。

▼ 関連ブログ(ランキング)を表示します。クリックお願いします!

ea

ea