東京01日 18:31現在、円は、106.8、ユーロは、117.32/0.1983、豪ドルは、68.94/0.6454、英ポンドは、134.09/1.2555近辺 . . . 本文を読む

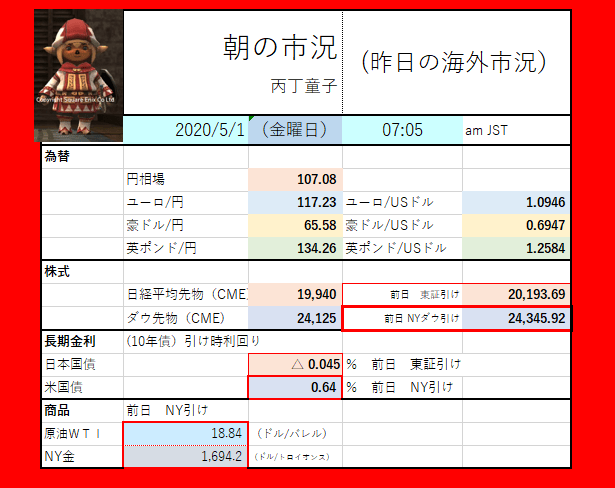

■株大幅反落(19619)「前日の米経済指標の悪化と米株安を受けて、新型コロナウイルスによる急速な景気悪化が改めて意識され、売りが優勢。新型コロナを巡る米中対立が先鋭化するとの観測が浮上し、海外ヘッジファンドなどが先物に売りを出して下げ幅は一時600円超に。前日に上げた分を帳消しにする下げ。日経平均は前日に節目の2万円台を回復していただけに、戻り待ちの売りが出やすかった。そこに、海外の通信社が、「トランプ米大統領が政府の退職年金基金が中国の株式に投資するのを阻止することを検討」と報道。新型コロナを巡って米中の対立が深まれば、新興国からの資金流出につながりかねず、世界的な株安が進むとの見方がヘッジファンドなどの売りに」

■債券軟調(利回り上昇マイナス0.030%)「大型の起債(ボーイング)観測に絡んで前日の米債券相場が下落。中期債を対象にした流動性供給入札の低調な結果が需給の緩みを意識させ、売りが優勢。財務省が1日実施した残存期間「1年超5年以下」の流動性供給入札では応札額を落札額で割った応札倍率が前回よりも低下し、投資家の需要は集まりにくかったとの見方。新発2年物国債の利回りがマイナス0.165%と前日から0.020%上昇するなど、中期債を中心に売りが出て長期債相場の重荷に。長期金利はマイナス0.040%と横ばい圏まで戻す場面も。欧米株安に続き、1日は日経平均株価が600円あまり下落。相対的に安全資産とされる債券には買いも。超長期債は売りの勢いが限られた。新発20年物国債の利回りは前日比0.005%高い0.305%、新発30年債利回りは前日と同水準の0.425%で推移している。」

(為替)前日ECB理事会で、銀行へのマイナス金利での貸し出しは緩和されたが、量的緩和が拡大されないなど、ドイツ政府の財政投資拡大や日米金融当局の政策に比して、不況・失業への対応が不十分(信念がない)と見る向きのユーロ買い。トランプ発言の根底にある、新型コロナをめぐり、戦前(中)の反日キャンペーンや戦後の赤狩り(マッカーシズム)を上回る、反中国(共産党)キャンペーンも連想される米国内世論の動向から、米中対立の激化が懸念された。(新型コロナの意図的拡散・大統領選挙へのフェイクニュース介入疑惑等) . . . 本文を読む

「財務省が仕組んだワナだったのではないか」。新型コロナの感染拡大を受けた緊急経済対策を巡り、こんな疑惑がある。財務省は一律10万円の家計向け給付金について「支給までに3カ月かかる」と官邸に説明、一度諦めさせた。歳出拡大を嫌がる財務省の裏工作だったという見立てだ。財務省幹部は「当初は本当に分からなかった」と否定。現金給付は09年の麻生政権で実施された定額給付金がある、その時は3カ月かかったが、そのシステムを活用すれば早期給付が実現できると判明したのは4月に入ってからと説明。一律給付への反対が財務省内に根強かったのは確かだ。最大の理由は政策の目的が不明。減収世帯などに的を絞った当初の30万円給付案は、生活破綻を防ぐ狙いが明確。まずは経済活動の破綻回避を優先すべきのではないか、という考えは麻生太郎副総理・財務相の発言にもにじむ。24日の記者会見では突然、自殺者数と失業率の相関に言及した。日本の失業率は10年の5.1%から19年の2.4%まで下がり、自殺者数は1万人減って年2万人になった。国際通貨基金(IMF)の予測では20年の日本の失業率は3.0%まで上昇する。前回、失業率が跳ね上がったのはリーマン危機後の09年。麻生氏は当時の首相だった。30万円給付案も減収を証明する書類をどう審査するかなど制度上の課題が少なくなかった。なにより問題なのは、世帯あたり30万円の当初案が土壇場で一律給付案に変わった政治決着までに政策議論がほぼ見えなかったことだ。政治を動かしたのは、給付対象が絞られていたことに肩すかしを食った世論の反発だ。その過程には「シルバー民主主義」の影もにじむ。10万円の一律給付は当初案の3倍となる約12兆円が必要だが、増加分の半分にあたる約4兆円が年金受給者に回る。緊急事態宣言で様々な負担が増しているが年金支給額は減らないため、大幅な減収に直面する世帯より生活破綻に至る可能性は低そうだ。前回の衆議院選挙(17年10月)の投票数では60歳以上が49%を占めた。米国の現金給付は高所得者が受け取れない仕組みで、すでに支給が始まっている。マイナンバー制度の普及など見えてきた課題はほかにも複数ある。浮かび上がった最大の問題は不透明な政策議論のプロセスだ。それが国民の不満を呼び、政治の混乱を招いた。財務省を含め、政府に突きつけられた課題は重い。(*記事より 写真も) . . . 本文を読む

写真: 写真と映像でたどる 新型コロナの猛威より (日経 電子版 より)

映像(動画)は、自分が見たビデオニュースで、日付順になっています。最後の3つはHPのTopページです(CNNとBBCは英語)NHKは時事英語の学習教材となっています。 . . . 本文を読む

■ダウは「景気悪化を示す米経済指標の発表が相次いだ。前日に約1カ月半ぶりの高値だったため、利益確定売りも出やすかった。朝方発表の週間の米新規失業保険申請件数は383万9000件と市場予想(350万件)より大。3月の米個人消費支出は前月比7.5%減と市場予想(5%減)よりも減少、シカゴ購買部協会が発表した4月の景気指数は前月から12.4ポイント低下の35.4と11年ぶりの低水準。市場では「米経済が後退期に入り、相場が再び下げる可能性が意識された」との声が聞かれた。銀行株や資本財株をはじめ幅広い銘柄に売り」。

■原油は続伸(18.84)「米国で経済活動を再開する動きが広がり、原油需要の急激な落ち込みに歯止めがかかるとの期待。新型コロナの感染拡大を抑えるためにトランプ米政権が示していた現行の行動指針が4月末に期限。一部の州では外食産業や小売り業などがすでに営業を開始、外出制限措置の緩和も始まる。経済が再開すれば、エネルギー需要が持ち直すとの見方。原油の貯蔵能力の限界が近いことを背景とした過度の需給懸念が和らいだことも買い。29日に週間石油在庫統計で在庫が市場予想ほど増えず、ロイターは米財務長官が29日夕に、石油産業救済の一環として米国での貯蔵能力の拡充を検討していると述べたと報道。米エネルギー省などと連携して数百万バレルの拡大を模索しているという」、●金は続落(1694.2)

■米国債は続落(利回り上昇0.64%)「航空機のボーイングの大型起債が伝わり、一時的な需給悪化を見越した債券売りが優勢になった。朝方は低調な米経済指標が相次ぎ、米景気懸念から相対的に安全資産とされる米国債には買いが先行していた。航空機のボーイングが250億ドル規模の社債を発行すると報じられた。社債発行に絡んだヘッジ目的の米国債売りが出たもようだ。機関投資家が保有債券の残存年限を延ばすために長期債を買う月末特有の買いが「午後にかけて入らなかった」という。悪い米経済指標の発表が相次ぎ、朝方は買いが先行した。」

■日経平均先物夜間引けは、19970.

■(為替)30日のECB理事会で、銀行に長期資金を貸し付ける条件を緩和、政策金利を据え置き、量的緩和の規模の維持を決定。市場では期待したほどの金融緩和ではないと受け止め。円売・ユーロ買が優勢、円は対ドルでも下落した。

14:10更新 . . . 本文を読む

政府は新型コロナウイルスへの対策としてスマートフォンアプリによる人の接触率の分析を5月中に始める。至近距離に一定時間いた人数を記録する。スマホの位置情報より精密な情報を得られる。接触回数が多ければ利用者に警告もする。効果は普及率が握る。アプリは近距離無線通信「ブルートゥース」を使う。アプリを導入した人同士が1メートルの距離に15分以上いるとスマホに記録が残る。国立感染症研究所が示した新型コロナの患者からの感染リスクがある「濃厚接触者」の定義を目安にする。人との接触回数が多い場合にはアプリを通じて警告が出る。日ごとの接触率の推移も確認できる。ITを使い社会課題の解決をめざす一般社団法人「コード・フォー・ジャパン」が5月から配信するアプリを活用する。各端末に残す接触記録は個人が特定できないよう匿名化する。政府はこの情報をビッグデータ解析する。接触機会の削減が地域ごとにどの程度進んでいるか確認し、接触が多いと判明した場所は外出や面会の自粛要請を強化するなど対応する。各地の人出が8割減になっても「接触8割減」を達成したとは言い切れない。アプリを活用して時間あたりの接触数の定量化を急ぐ。目安ができれば個人が接触の8割減に取り組みやすくなる。将来的には、濃厚接触者や感染経路の特定への活用も検討する。(中略)日本は政府が個人情報を集める仕組みには抵抗感も大きい。アプリは民間団体の製品を活用し、導入は任意制にする。使用時は本人同意も得る。データは匿名化した情報だけを記録し、プライバシー保護を前面に出す。仮に70%が導入すれば人と人の接触の49%を把握できるという。感染防止につながる効果が出るかどうかはアプリの利用者数が大きく左右する。(*日経 記事より)童子注:匿名化の中で個人識別に用いる符号がキーとなる。この符号で個人が容易に特定できてしまえば個人情報保護とはいえない。(Suicaの個人情報販売問題を思い出してほしい) . . . 本文を読む