| 城名 |

| 栗谷殿切城 |

| 読み |

| くりやとのきりじょう |

| 住所 |

| 大台町栗谷193 |

| 築城 |

| 大永年中(1521~1527) |

| 形式 |

| 山城 |

| 遺構 |

| 台状地、堀切 |

| 城主 |

| 谷内蔵之丞(たにくらのすけ)政教 (栗谷氏) |

| 一族 |

| 北畠家臣 |

| 標高 230m 比高 63m |

| 経緯 |

| 谷氏が入境の時は誰も住んでいなく、草木茂り、道細く、山賊が横行し往来する旅人を苦しめた。国司北畠氏は谷内蔵之丞政教に山賊討伐を命じた。谷氏は山城を築き、家来六人を召し連れて山賊討伐の任に着いた。 |

| 谷氏は栗谷三里四方と松阪領の八重田、深長、鎌田を与えられている。(栗谷過去帳より) |

| 歴史 |

| 天正4年(1576)(注1)、谷内蔵之丞政教は北畠具親に与力して義兵を発す、と勢陽五鈴遺響にある。 |

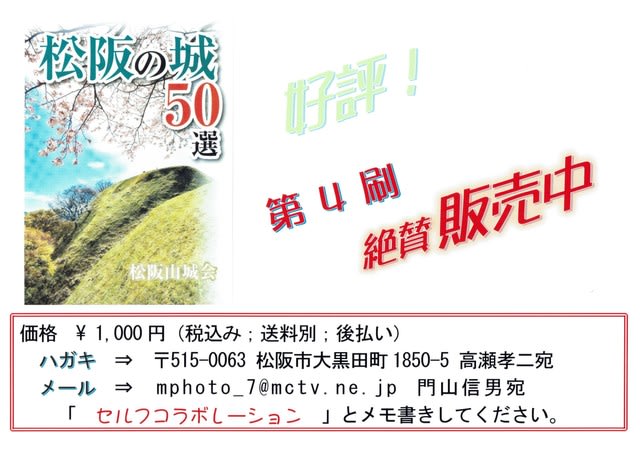

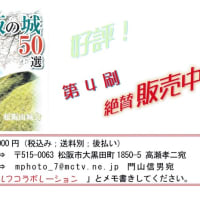

| 書籍 |

| 三重の中世城館 史跡・名称・天然記念物・基本調査報告 郷土の文化遺産 宮川流域の遺跡を歩く(田村陽一著) |

| 環境 |

| 宮川と櫛田川を結ぶ間道沿いにある。この道の歴史は古く、古代には開かれ京に通じていた。中世においては熊野灘でとれる魚介類や塩を内陸部に運ぶ”鯖街道”として重要だった。吉野南朝への流通路としても重要だった。 |

| 現地 |

| 伊勢国司北畠氏の祈願所・霊符山太陽寺の裏山が栗谷殿切城である。 |

| この城より南1kmの所には、出入り口を抑えるかのように栗谷赤坂城が築かれている。 |

| 背後の尾根の続くところに堀切が残る。 |

| 考察 |

| 山賊を退治するための城砦ということからか、曲輪と堀切の簡素な造りである。 |

| 感想 |

| 車を置いてから太陽寺を通過して山頂まで距離は短いが、狭い足の置場と急傾斜に戸惑う。 |

| 注1 |

| 天正4年(1576)北畠具教が謀殺された年。 |

| 地図 |

詳しくは 👆 こちらをクリック!

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます