皆様こんばんは。

本日は棋士の石の形についての考え方をご紹介しましょう。

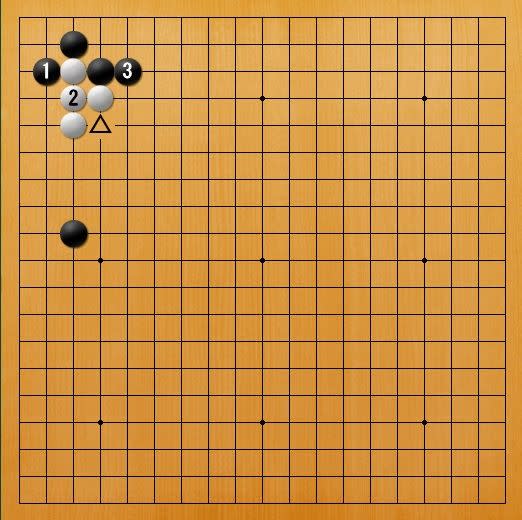

1図

黒1から9までの進行は定石です。

細かい位置の違いはあっても、少なくとも江戸時代から打たれている進行です。

2図(黒良し)

前図黒7では、本図黒1と当てたくなる所です。

白2と繋いでくれればそこで黒3と伸び、黒良しです。

「山」の形の白4子は、所謂陣笠と呼ばれる愚形です。

△の点が空いており、空き三角の一種です。

3図(黒良し)

もし前図の後白1と押さえれば、黒2の繋ぎとなります。

この白の形、一見すると梅鉢と呼ばれる好形に見えますね。

しかしこれは偽物、月とスッポンです。

白△の所に黒石が入っているのが本物です。

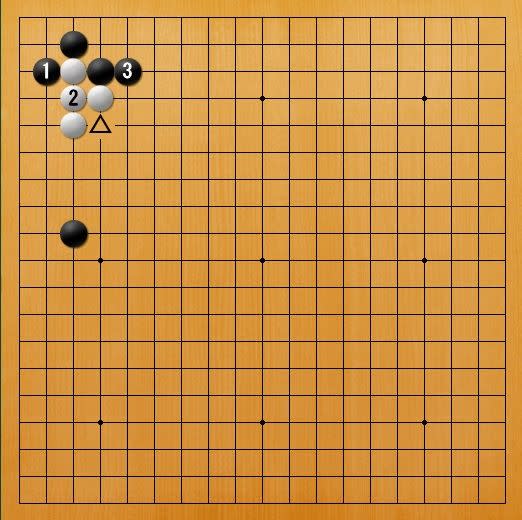

4図(定石)

黒1に対しては白2と当て返す一手で、黒3のポン抜きを許してしまいます。

白6までの進行は一例ですが、定石となっています。

この黒5子の形が、本物の梅鉢です。

5の所の所の白石を抜いており、実質4手でこの形を作れています。

ポン抜きが好形である以上、梅鉢が好形である事は疑う余地がありません。

しかし、この分かれは数百年もの間白が良いとされ、殆ど打たれませんでした。

いくら黒が好形でも、隅に籠っているのがマイナスという事でしょう。

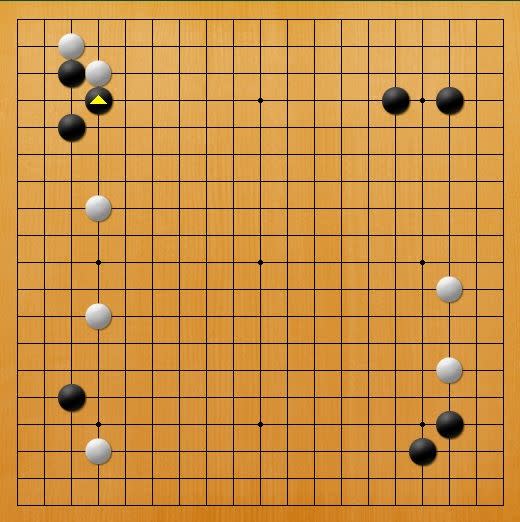

5図(参考図)

例えば、実戦によく現れるこのような形を考えてみましょう。

白1に対しては黒はポン抜きではなく、黒A、白B、黒Cと左側に繋がるべきです。

6図(参考図)

ところが、黒1とポン抜いてしまう方を時々見かけます。

いくら好形と言っても、碁盤の端では長所も半減してしまいますし、この場合は命すら危なくなります。

これは極端な例ですが、似たような理屈で4図は白良しと判断されていたと考えられます。

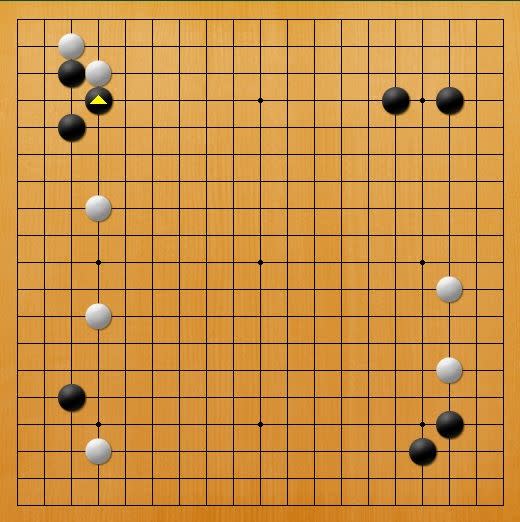

7図(呉-藤沢戦1)

その評価を変えたのが呉清源九段です。

悪いとされていた隅の梅鉢型を積極的に採用しました。

分かり易い例として、1952年の藤沢庫之助九段(後に藤沢朋斎と改名)との対局をご紹介しましょう。

呉九段の白番で、黒△に対して・・・。

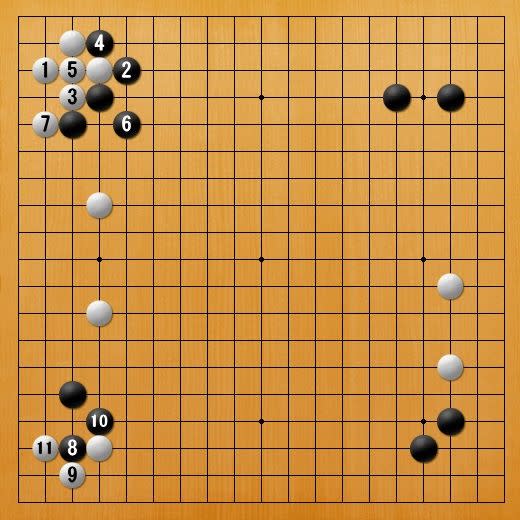

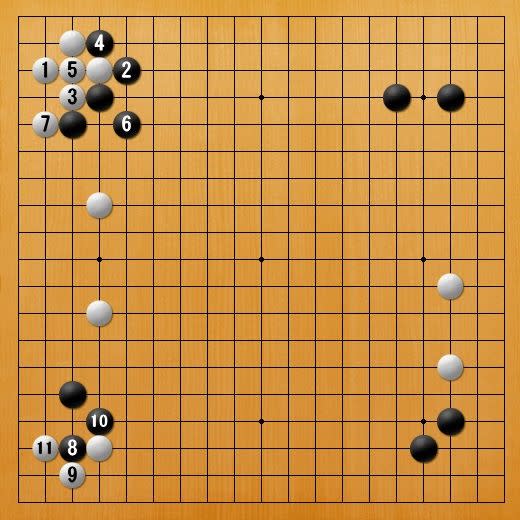

8図(呉-藤沢戦2)

白1から7まで、左上で梅鉢を作りました。

さらに左下黒8、10にも白11と当てて・・・。

9図(呉-藤沢戦3)

左下でも梅鉢を作りました。

左上や左下の定石の評価は、現代では白良しが常識になっています。

しかし、当時としては非常に斬新な考え方でした。

当時は黒がコミを出す対局が当たり前ではなく、呉九段はその中で圧倒的な強さを誇りました。

黒番は当然として、不利な筈の白番でも勝ってしまうのです。

その大きな要因として、布石の考え方が他の棋士に比べて一歩も二歩も進んでいたという事があります。

現代では、日本や韓国では互先の対局は黒がコミ6目半を出します。

つまり、黒を持った側が6、7目程度有利と判断されているのです。

(個人的には、コミ7目で引き分けありとすれば、最も五分に近くなるのではないかと感じています)

しかし、白6となった局面を見ると、そんなに黒が良いとは思えません。

せいぜい2、3目程度の優位に見えます。

コミ無しとはいえ、この段階で黒はリードを大幅に減らしてしまったと言えるでしょう。

石の形の良し悪しというのは、ある程度決まっています。

しかし、碁には他の判断基準もありますから、それらを天秤にかけて判断しなければいけません。

呉九段は、その能力が他の棋士と大きく違いました。

今回ご紹介した定石では、呉九段は石の形の方をより重視しました。

しかし、どちらかといえば石の形を軽視した実戦的な打ち方が多く、そこは現代の棋士から見ても斬新ですね。

Masterの強さも、恐らく同じ所にあるのでしょう。

大半は人間と似たような手を打ちつつも、判断方法で差を付けているのです。

その判断方法が、人間に真似できそうもないのは困ったものですが・・・。

10図(参考図)

おまけにもう1図載せてみましょう。

こんな局面で白△の逃げ出しを防ぐには、黒Aとポン抜くのが最も良い形であり、そう打つべきとされて来ました。

しかし、現在は黒Bが主流となっています。

部分的に最高の形を作るよりも、白を右下の黒模様に入りにくくさせる事を重視しているのです。

ちなみに、配石が違う局面でMasterは黒CやDに打っています。

形としては薄いのですが、やはり周辺への影響力を重視したものと考えられます。

色々な手があるものですね。

碁には基本と応用がありますが、応用の許される範囲が非常に広いゲームです。

これが碁を深く、面白いものにさせているのでしょう。

本日は棋士の石の形についての考え方をご紹介しましょう。

1図

黒1から9までの進行は定石です。

細かい位置の違いはあっても、少なくとも江戸時代から打たれている進行です。

2図(黒良し)

前図黒7では、本図黒1と当てたくなる所です。

白2と繋いでくれればそこで黒3と伸び、黒良しです。

「山」の形の白4子は、所謂陣笠と呼ばれる愚形です。

△の点が空いており、空き三角の一種です。

3図(黒良し)

もし前図の後白1と押さえれば、黒2の繋ぎとなります。

この白の形、一見すると梅鉢と呼ばれる好形に見えますね。

しかしこれは偽物、月とスッポンです。

白△の所に黒石が入っているのが本物です。

4図(定石)

黒1に対しては白2と当て返す一手で、黒3のポン抜きを許してしまいます。

白6までの進行は一例ですが、定石となっています。

この黒5子の形が、本物の梅鉢です。

5の所の所の白石を抜いており、実質4手でこの形を作れています。

ポン抜きが好形である以上、梅鉢が好形である事は疑う余地がありません。

しかし、この分かれは数百年もの間白が良いとされ、殆ど打たれませんでした。

いくら黒が好形でも、隅に籠っているのがマイナスという事でしょう。

5図(参考図)

例えば、実戦によく現れるこのような形を考えてみましょう。

白1に対しては黒はポン抜きではなく、黒A、白B、黒Cと左側に繋がるべきです。

6図(参考図)

ところが、黒1とポン抜いてしまう方を時々見かけます。

いくら好形と言っても、碁盤の端では長所も半減してしまいますし、この場合は命すら危なくなります。

これは極端な例ですが、似たような理屈で4図は白良しと判断されていたと考えられます。

7図(呉-藤沢戦1)

その評価を変えたのが呉清源九段です。

悪いとされていた隅の梅鉢型を積極的に採用しました。

分かり易い例として、1952年の藤沢庫之助九段(後に藤沢朋斎と改名)との対局をご紹介しましょう。

呉九段の白番で、黒△に対して・・・。

8図(呉-藤沢戦2)

白1から7まで、左上で梅鉢を作りました。

さらに左下黒8、10にも白11と当てて・・・。

9図(呉-藤沢戦3)

左下でも梅鉢を作りました。

左上や左下の定石の評価は、現代では白良しが常識になっています。

しかし、当時としては非常に斬新な考え方でした。

当時は黒がコミを出す対局が当たり前ではなく、呉九段はその中で圧倒的な強さを誇りました。

黒番は当然として、不利な筈の白番でも勝ってしまうのです。

その大きな要因として、布石の考え方が他の棋士に比べて一歩も二歩も進んでいたという事があります。

現代では、日本や韓国では互先の対局は黒がコミ6目半を出します。

つまり、黒を持った側が6、7目程度有利と判断されているのです。

(個人的には、コミ7目で引き分けありとすれば、最も五分に近くなるのではないかと感じています)

しかし、白6となった局面を見ると、そんなに黒が良いとは思えません。

せいぜい2、3目程度の優位に見えます。

コミ無しとはいえ、この段階で黒はリードを大幅に減らしてしまったと言えるでしょう。

石の形の良し悪しというのは、ある程度決まっています。

しかし、碁には他の判断基準もありますから、それらを天秤にかけて判断しなければいけません。

呉九段は、その能力が他の棋士と大きく違いました。

今回ご紹介した定石では、呉九段は石の形の方をより重視しました。

しかし、どちらかといえば石の形を軽視した実戦的な打ち方が多く、そこは現代の棋士から見ても斬新ですね。

Masterの強さも、恐らく同じ所にあるのでしょう。

大半は人間と似たような手を打ちつつも、判断方法で差を付けているのです。

その判断方法が、人間に真似できそうもないのは困ったものですが・・・。

10図(参考図)

おまけにもう1図載せてみましょう。

こんな局面で白△の逃げ出しを防ぐには、黒Aとポン抜くのが最も良い形であり、そう打つべきとされて来ました。

しかし、現在は黒Bが主流となっています。

部分的に最高の形を作るよりも、白を右下の黒模様に入りにくくさせる事を重視しているのです。

ちなみに、配石が違う局面でMasterは黒CやDに打っています。

形としては薄いのですが、やはり周辺への影響力を重視したものと考えられます。

色々な手があるものですね。

碁には基本と応用がありますが、応用の許される範囲が非常に広いゲームです。

これが碁を深く、面白いものにさせているのでしょう。