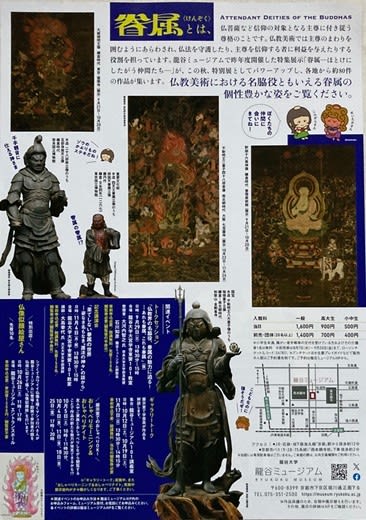

眷属(けんぞく)とは何か。

お寺の本尊の仏さまに付き従う従者のことである。

例えば十二天だとか天部、二十八部衆などが眷属だという。

有名な興福寺の阿修羅像を含む二十八部衆も眷属と言えるだろう。

言わば本尊の脇役である。

その脇役に焦点を当てた展覧会が

龍谷大学龍谷ミュージアムで開かれている。

少し遠いが歩いて行ける場所なので(交通手段が徒歩しかないこともある)、

京都新聞が大々的に宣伝しているので行ってみた。

龍谷大学龍谷ミュージアム

https://museum.ryukoku.ac.jp/

https://museum.ryukoku.ac.jp/exhibition/2024/kenzoku/

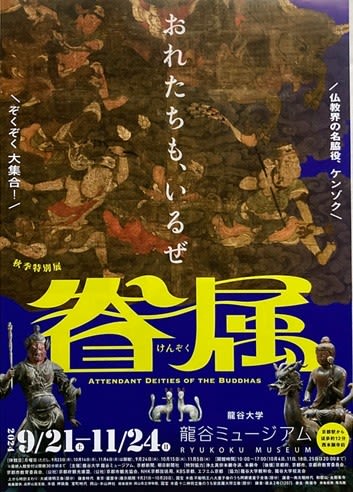

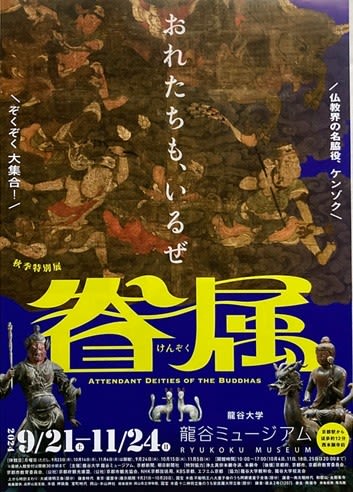

秋季特別展「眷属(けんぞく)」

会期

2024年9月21日(土)~ 11月24日(日)

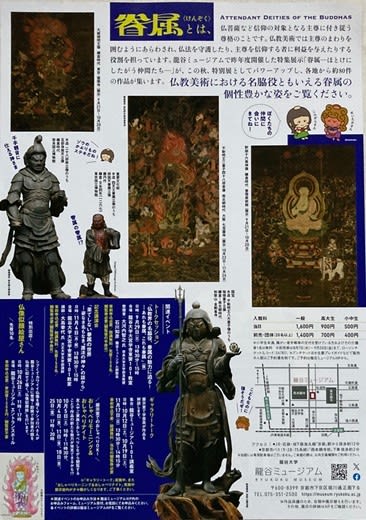

展示構成

第1章:眷属ってなんだ?

第2章:護法の神々

第3章:ほとけに仕える子ども

第4章:果てしなき眷属の世界

(会場内 撮影禁止)

例えば本尊の不動明王の脇に二人配置されているのが、

せいたか童子(制吒迦童子)とこんがら童子(矜羯羅童子)であって、

文字通り童子の姿をしている。

今回の展覧会「眷属」ではこの二人が愛らしいイラストになって案内役をしている。

ただ展示品は仏像よりも絵画が多く、

その多くは古い時代のもの(鎌倉時代から室町時代)なので、

黒ずんでいて何が描いてあるか分からないものも多かった。

軸の隣りにX線で抜いたモノクロ写真が掲げてあって、

それでかろうじて何が描いてあるかが分かるものもあった。

十二天のように(月天、風天、水天など)単独で描かれる眷属もあるが、

軸物の仏画では主尊が中央に描かれ、周りに沢山の脇侍が連なっていて、

誰が誰だか分からないものが多い。

眷属というと本尊の脇に2体くらいかと思いきや、

絵画作品には8体、32体など無数の眷属たちがいるのだった。

ただそれらの沢山の眷属が多種多様で、

様々なキャラクターとして描かれているのが興味深かった。

展示数が約80件ほどでそれほど多くなく、ほとんどが絵画作品だった。

しかし何といっても見どころは仏像で、

和歌山県の金剛峯寺が所蔵している国宝、

不動明王八大童子像のうち阿耨達 (あのくた) 童子坐像がすごかった。

その横には同じく指徳童子立像があったのだが、

インパクトでは阿耨達 (あのくた) 童子がずば抜けていた。

菩薩のような半跏の姿で龍に乗る。

童子とは言っても菩薩のような美しい姿である。

普通は菩薩なら獅子や白象などに乗っているが、

龍に乗っている仏像は始めて見た。

阿耨達童子は菩薩ではなく眷属ということもあり、

動物に乗る仏像は孔雀明王など他にもいろいろあるが、

龍というのは珍しくてその造形に驚かされた。

龍があまりにもリアルに彫られていて、

細かく細部まで…細いひげまでがリアルに再現してあり、

気持が悪くなるほどだった。

他に、興福寺の東金堂から

国宝・十二神将立像のうち安底羅(あんてら)大将立像が来ていた。

薬師如来を守護する十二神将も眷属の仲間なのだ。

腰を捻った憤怒の形相で貫禄があった。

もうひとつ驚いたのは、蛇の頭の仏像があったことだ。

「厨子入 天川弁財天曼荼羅」という作品で、

「天川弁財天」という絹本着色の絵画もあったのだが、

それも3つに分かれた蛇頭の弁財天を描いたもの。

天川曼荼羅とは弁才天が三頭三面十臂の蛇頭人身の姿を現したものだという。

絵画作品で見ている限りは文字通り絵空事、とも思えたが、

それが彫刻として立体作品になっているのを見た時は、

あまりにもリアルすぎて気味が悪かった。

3つに分かれた大きな蛇の頭の像が手を合わせた仏の姿で、

厨子の中にぬっと鎮座しているのである。。

まるで宇賀神を思わす気味の悪さだった。

(宇賀神は人頭蛇身で人間の頭の下に蛇がとぐろを巻いている、

極めてグロテスクな造形なのだ)

日本の神や仏への信仰はこのような、

とんでもない想像力で奇妙とさえ言える神仏像を生み出したのだ。

というわけで眷属の世界は神の領域にも広がり、

神社の入り口に見られる狐まで眷属と言い慣わすようになったという。

「神狐像」という向かい合わせになった狐の像は、稲荷神社でよく見るものだ。

一口に仏像と言っても今回の眷属のように、

様々な種類の像を人は生み出した。

あまりにもバラエティに富んだそれらの姿を見ていると、

人間の想像力の豊かさというか、むしろあられもなさに唖然とするのだった。

---------------------------

日本画家・上村淳之さんが亡くなられた。

祇園祭の懸装品でもおなじみの花鳥画の大家だった

ご冥福をお祈りいたします。

美術館・ギャラリーランキング

美術館・ギャラリーランキング

京都府ランキング

京都府ランキング

フィギュアスケートランキング

フィギュアスケートランキング

↓ブログ村もよろしくお願いします!

にほんブログ村

にほんブログ村

にほんブログ村

にほんブログ村

にほんブログ村

にほんブログ村

お寺の本尊の仏さまに付き従う従者のことである。

例えば十二天だとか天部、二十八部衆などが眷属だという。

有名な興福寺の阿修羅像を含む二十八部衆も眷属と言えるだろう。

言わば本尊の脇役である。

その脇役に焦点を当てた展覧会が

龍谷大学龍谷ミュージアムで開かれている。

少し遠いが歩いて行ける場所なので(交通手段が徒歩しかないこともある)、

京都新聞が大々的に宣伝しているので行ってみた。

龍谷大学龍谷ミュージアム

https://museum.ryukoku.ac.jp/

https://museum.ryukoku.ac.jp/exhibition/2024/kenzoku/

秋季特別展「眷属(けんぞく)」

会期

2024年9月21日(土)~ 11月24日(日)

展示構成

第1章:眷属ってなんだ?

第2章:護法の神々

第3章:ほとけに仕える子ども

第4章:果てしなき眷属の世界

(会場内 撮影禁止)

例えば本尊の不動明王の脇に二人配置されているのが、

せいたか童子(制吒迦童子)とこんがら童子(矜羯羅童子)であって、

文字通り童子の姿をしている。

今回の展覧会「眷属」ではこの二人が愛らしいイラストになって案内役をしている。

ただ展示品は仏像よりも絵画が多く、

その多くは古い時代のもの(鎌倉時代から室町時代)なので、

黒ずんでいて何が描いてあるか分からないものも多かった。

軸の隣りにX線で抜いたモノクロ写真が掲げてあって、

それでかろうじて何が描いてあるかが分かるものもあった。

十二天のように(月天、風天、水天など)単独で描かれる眷属もあるが、

軸物の仏画では主尊が中央に描かれ、周りに沢山の脇侍が連なっていて、

誰が誰だか分からないものが多い。

眷属というと本尊の脇に2体くらいかと思いきや、

絵画作品には8体、32体など無数の眷属たちがいるのだった。

ただそれらの沢山の眷属が多種多様で、

様々なキャラクターとして描かれているのが興味深かった。

展示数が約80件ほどでそれほど多くなく、ほとんどが絵画作品だった。

しかし何といっても見どころは仏像で、

和歌山県の金剛峯寺が所蔵している国宝、

不動明王八大童子像のうち阿耨達 (あのくた) 童子坐像がすごかった。

その横には同じく指徳童子立像があったのだが、

インパクトでは阿耨達 (あのくた) 童子がずば抜けていた。

菩薩のような半跏の姿で龍に乗る。

童子とは言っても菩薩のような美しい姿である。

普通は菩薩なら獅子や白象などに乗っているが、

龍に乗っている仏像は始めて見た。

阿耨達童子は菩薩ではなく眷属ということもあり、

動物に乗る仏像は孔雀明王など他にもいろいろあるが、

龍というのは珍しくてその造形に驚かされた。

龍があまりにもリアルに彫られていて、

細かく細部まで…細いひげまでがリアルに再現してあり、

気持が悪くなるほどだった。

他に、興福寺の東金堂から

国宝・十二神将立像のうち安底羅(あんてら)大将立像が来ていた。

薬師如来を守護する十二神将も眷属の仲間なのだ。

腰を捻った憤怒の形相で貫禄があった。

もうひとつ驚いたのは、蛇の頭の仏像があったことだ。

「厨子入 天川弁財天曼荼羅」という作品で、

「天川弁財天」という絹本着色の絵画もあったのだが、

それも3つに分かれた蛇頭の弁財天を描いたもの。

天川曼荼羅とは弁才天が三頭三面十臂の蛇頭人身の姿を現したものだという。

絵画作品で見ている限りは文字通り絵空事、とも思えたが、

それが彫刻として立体作品になっているのを見た時は、

あまりにもリアルすぎて気味が悪かった。

3つに分かれた大きな蛇の頭の像が手を合わせた仏の姿で、

厨子の中にぬっと鎮座しているのである。。

まるで宇賀神を思わす気味の悪さだった。

(宇賀神は人頭蛇身で人間の頭の下に蛇がとぐろを巻いている、

極めてグロテスクな造形なのだ)

日本の神や仏への信仰はこのような、

とんでもない想像力で奇妙とさえ言える神仏像を生み出したのだ。

というわけで眷属の世界は神の領域にも広がり、

神社の入り口に見られる狐まで眷属と言い慣わすようになったという。

「神狐像」という向かい合わせになった狐の像は、稲荷神社でよく見るものだ。

一口に仏像と言っても今回の眷属のように、

様々な種類の像を人は生み出した。

あまりにもバラエティに富んだそれらの姿を見ていると、

人間の想像力の豊かさというか、むしろあられもなさに唖然とするのだった。

---------------------------

日本画家・上村淳之さんが亡くなられた。

祇園祭の懸装品でもおなじみの花鳥画の大家だった

ご冥福をお祈りいたします。

↓ブログ村もよろしくお願いします!

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます