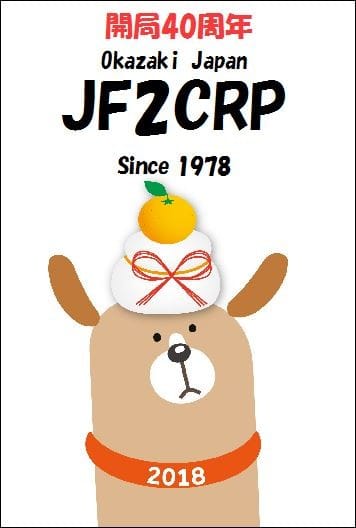

昨年の関ハムで、Turbo HAMLOG/Win の機能であるhQSLの講演をお聞きした以降、hQSLを登録されている局には、基本、hQSLの送付とさせていただいています。

その後、約1年が経過したので、hQSLの活用状況についてまとめてみました。

まず、hQSLを登録した 22年7月中旬から、23年8月中旬までの1年1か月ののべ交信数は以下の通りです。

これは、固定での運用、移動運用、コンテストでのQSO等、ハムログに入力した交信全てです。

※ 2022年7月中旬から2023年8月中旬までのQSOを抽出

のべ約3000局と交信しました。

自分の場合、最近はコンテストを含め、交信の大半が国内交信であり、海外QSOはほとんどしておりません。

(この1年でいうと、わずか15局でした・・・)

この約3000局のうち、hQSLを発行したのは、916枚であり、

916/2996=0.306 と 約30%の局が ハムログユーザーで且つhQSLを登録されていました。

ただ、こちらからhQSLを送っても、返信いただけない方も一部ありまして、受領したのは 838枚でした。

838/916=0.914 と、回収率は 91% と、かなり高い割合だと思います。

hQSLの場合、交信後、早ければ即日、遅くても1週間後位には送付していただけるため、9月の時点で、8月中旬までに交信したhQSLカードが今後に送られていることは殆どないと思われるため、最終的な回収率は9割と考えてよさそうです。

以上をまとめると

・交信した3000局のうち、hQSL登録局は 920局であり、当局が交信したうち、約30%の局が hQSL登録をしている。

・hQSL登録している局の約9割が、登録しただけではなく、実際に hQSLを発行している。

(逆をいうと、hQSL登録局の1割は、登録はしたがなんらかの事情で実際にはhQSLを発行できていない。)

・hQSLの発行は、殆どの局が、交信後 1週間程度で完了をしている。

・1年間で 約900枚の 紙QSL を 削減することができた。

という結果になりました。

現状、島根BURO経由の紙QSLカードが、交信後 早くても10ヵ月後にしか届かないことを考えると、早ければ即日、遅くても1週間もすれば手に入れることが出来るのは画期的だと思います。

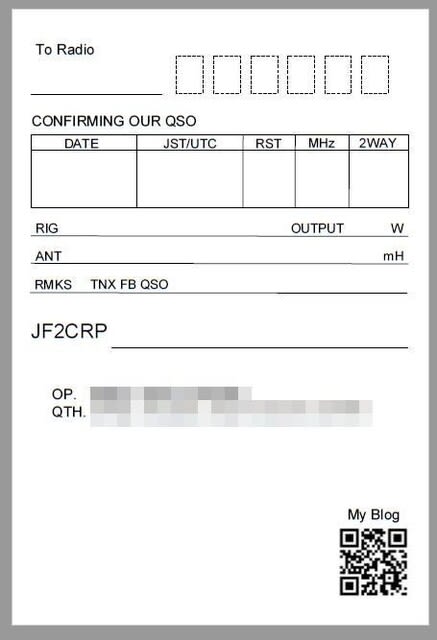

ちなみに、私は移動運用した場合は、その時の写真と、MyQTH の地図を貼り付けたデザインのhQSLを発行するようにしています。

※過去1年間に発行した hQSLの一例

紙QSLの場合は、移動地が変わっても 数千枚刷ったカードが無くなるまで同じデザインのカードとなってしまうため、こんな芸当が出来るのは、hQSL ならではだと思います。

最近は、釣竿アンテナやモービルホイップでもお手軽移動が多いので代わり映えがない写真ですが、撮影する時には、コールサインを挿入する部分を空けておくとか、hQSLに使うことを意識して撮っています。Hi

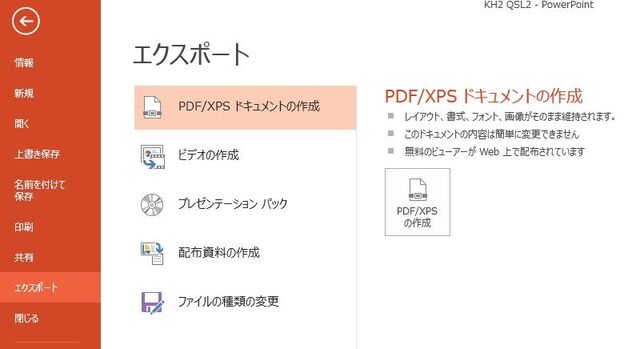

また、相手局から頂いたQSLは、次に交信した際に、コールサインをハムログに入力すると 過去のQSL画像がポップアップ表示されるので、そのカードを肴にお話しもできますし、こんな感じ ↓ でエクスプローラーでも眺めることができます。

X(旧ツイッター)などの SNSを拝見していると、hQSLは 単なる「画像アップローダー」で相互ログチェック機能がないうえ、HAMLOGユーザーしか使えず、DXQSOにも事実上対応していないので電子QSLとは言えない、という意見もちらほら見られますが、自分の場合は、アワードとかは特にやっていませんし、現状は 99%が国内QSOですので、ぜんぜん不便・不満はありません。

それよりも、移動運用から帰宅したらもう画像が送られていたり、紙カードの発行枚数が大幅に削減できるというメリットのほうが断然大きいと感じながら、お正月に年賀状を見る気分で、各局からのQSLを楽しんで見ています。

将来、DXがやりたくなったら その時には LOTWとか eQSL等も検討したいと思いますが、いまはhQSL 1本で十分です。

ということで、当局といつも交信していただいている局で、まだhQSLを登録されていない方は、ぜひこの機会に hQSLを登録をしていただけたら、と思います。

当方が移動運用の場合は、毎回 運用地の写真と地図をデザインしたカードを、帰宅後すぐに発行しています。

なお、紙のQSLも希望される方は、hQSLのコメント欄に、「紙QSLも希望」と入れて頂ければ、発行させていただきます。