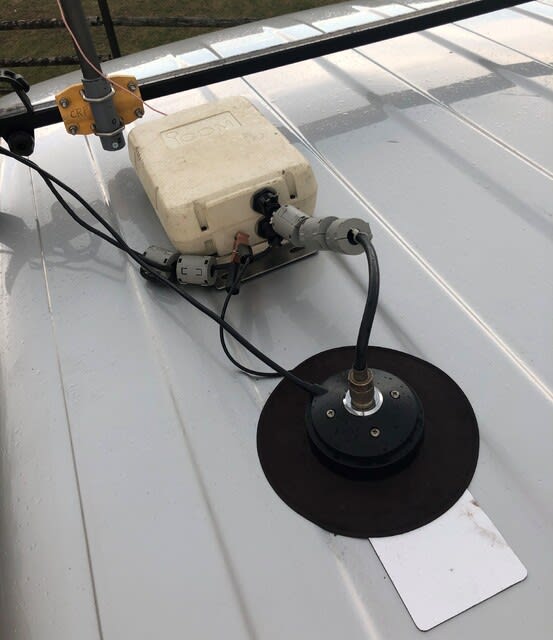

いつも POTAのアクティベートには、全長2mそこそこのモービルホイップアンテナ(コメット HR7)を使っています。

超短縮アンテナのため、当然、飛びはフルサイズのアンテナに比べて落ちますが、公園駐車場でのモービル運用が多く、一般客への迷惑を考えると、タイヤベース等を使った大型アンテナの使用はできないので仕方ありません。

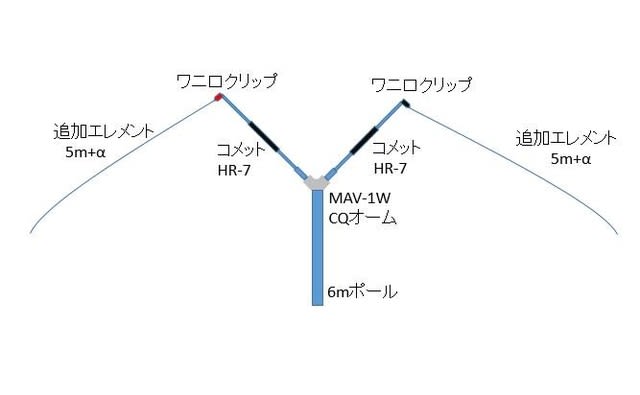

先日、X(旧ツイッター)を眺めていたら、この7MHzホイップのエレメントを長いものに交換した、という書き込みを拝見しました。

具体的にいうと、センターロードタイプのホイップ(ダイアモンドのHF40CL)のコイルと給電部の間にある下部エレメントを 1m程のステンレス棒に交換した、というものです。

オリジナルのエレメントは全長35cm程度なので、これを1mの物に交換すると 65cmほど長くなり、全長は3m弱となります。

ただ、下部エレメント長を65cmも伸ばしたら、共振周波数が大きく下がり、逆に上部エレメントを短くすることになり、結局、全長はそれほど変わらないのではないかと思いながら読んでいました。

しかし実際にやられた方は、上部エレメントの長さは殆ど変える必要がなかったと言う事でした。

本当に? なにかの間違いではないかと思ったのですが、百聞は一見に如かず、実際にやってみることにしました。

私が使っているホイップは、ダイアモンドのHF40CLではなく、コメットの HR7 ですが、殆ど同じ形状なので、なんとかなると予想しました。

魔改造に必要なステンレス棒は近所のホームセンターで容易に入手でき、5Φ X 1m で 約1000円でした。

かなり長さが違います

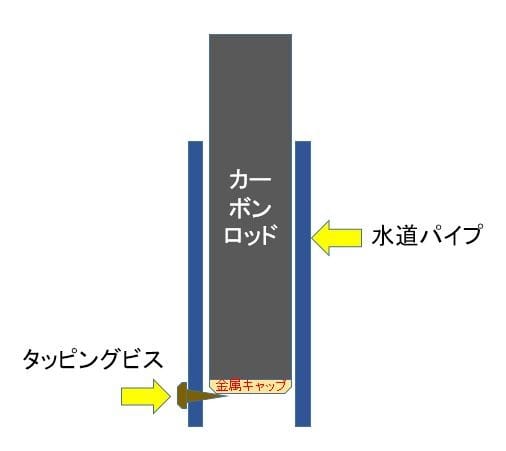

作業は、ステンレス棒を固定しているセットビスを、L型レンチで緩めて交換するだけです。

交換前の HR7

交換後(魔改造後)の HR7

全長がかなり長くなり、コイルの位置が上がったのがお分かりかと思います。

もちろん、この長さではそのまま走行することはできませんが、停車していれば強度的に不安な感じは全くありません。

さて、上部エレメントを大幅にカットすること無く、7MHzに同調するのでしょうか?

ドキドキしながら VSWRを測定してみました。

①オリジナル品のVSWR

いつもよく出ている、7005 MHz付近に調整してありました。

②下部エレメントを1m長のものに交換後のVSWR

全く変化がないわけではなく、わずかに共振周波数が下がりました。

しかし、いつもの周波数 7005 でも、VSWR は1.5の範囲にあり、65cmも長くしたとは思えないほどの微変化です。

これには正直、驚きました。

過去にノーマル状態で共振点の調整をした際、上部エレメントの長さ調整は大変クリチカルで、ミリ単位で長さを調整したのに対し、下部エレメントを65cmも長くしてもほとんど変化がないというのは、どう理解して良いか分からない状況です。

このままでも、CWを運用するにはそれほど支障がありませんが、上部エレメントを1cmほど、縮めて 7005KHz付近に合せ込みました。

③上部エレメント長を調整後のVSWR

うれしいことに、魔改造後は、VSWRの帯域幅も広がりました。

これはこれは全長が長くなった(短縮率が下がった)効果と考えられます。

魔改造前後の VSWR 2.0 の範囲

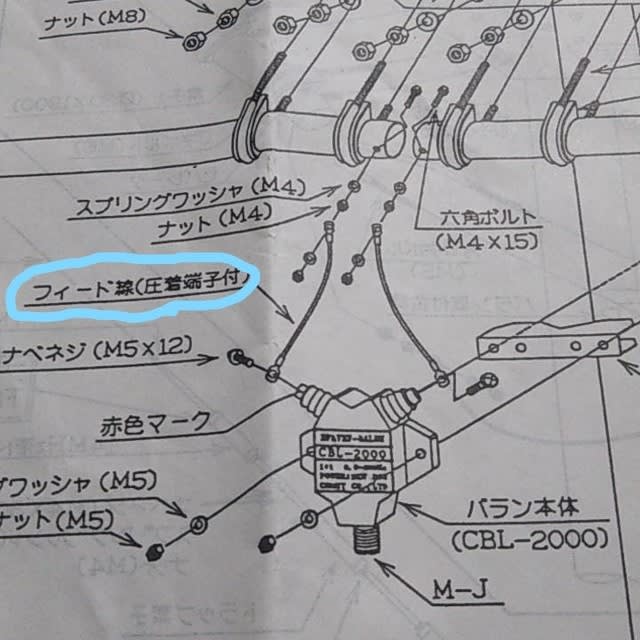

あと、Xで、「電波の飛びの良し悪しに関係するリアクタンス成分等に変化がないか、アンテナアナライザーで測ってみたほうが良い」というアドバスを頂いたので計ってみました。

④ノーマル時のリアクタンス

⑤ 魔改造後のリアクタンス

手違いで表示幅が違っていますが、魔改造の前後で殆ど差は見受けられず、逆に魔改造後のほうが良い感じです。

全長が約3割増しとなったこのアンテナを使って、実際に POTAアクティベートをやってみました。

新旧アンテナを瞬時に切り替えられるわけではないので単なる感触ではありますが、魔改造後はいままで呼んで来なかった弱い局に呼ばれることが多くなった気がします。

エレメントが長くなってアンテナの効率が上がり、いままで電波が届いていなかった局にも届くようになったのでしょう。

フルサイズのアンテナを使った時のように劇的に良くなった感じはありませんが、少なくとも改造前より悪くなっていることは無いでしょうから、今後はこの魔改造ホイップを標準で使用して POTAりたいと思います。

同様のホイップ(HF40CL or HR7)をお使いの各局、ホームセンターで 5Φ 1m のステンレス棒を買って交換するだけの簡単改造ですので、ぜひやってみてはいかがでしょうか?

なお、今後は、7MHz以外のバンドのホイップ(HR3.5等)でも、同様に魔改造が出来るかどうか確認したいと思います。