いつも応援ありがとうございます。

よろしければまたポチっとお願いします( ^)o(^ )

古代史ランキング

古代史ランキング

いつも勉強させていただいている漢籍の先生の記事にコメントしました。

新・私の本棚 季刊 「邪馬台国」 第35号 「里程の謎」 0 序論 1/3

新・私の本棚 季刊 「邪馬台国」 第35号 「里程の謎」 0 序論 2/3

新・私の本棚 季刊 「邪馬台国」 第35号 「里程の謎」 0 序論 3/3

2021年12月 9日 (木) 古代史の散歩道など

<刮目天>

いつも拝見させていただき感謝いたします。今回の邪馬台国への行程論の先生のエレガントで謙虚なご推定、そして「陳寿すら把握できてなかった史実を知ることではないのです。」は全く同感です。

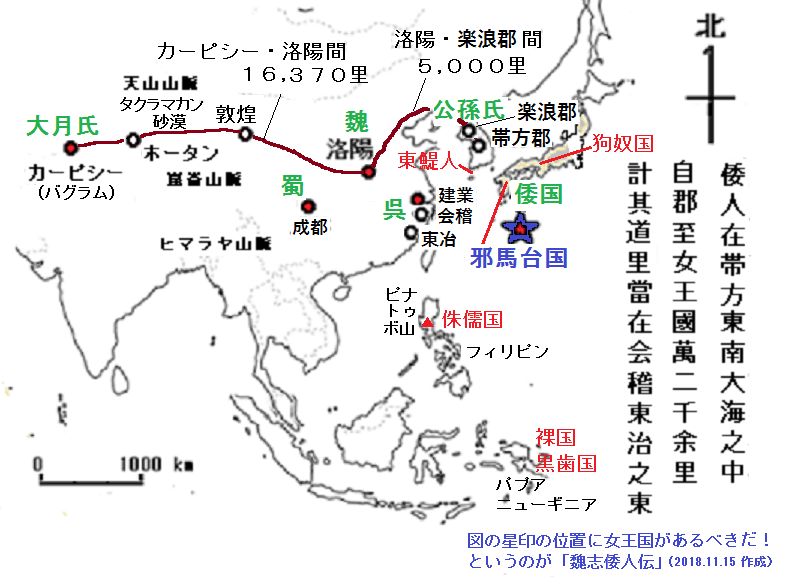

やはり行程記事は、後世の日本人のために書かれたものではないですね。陳寿は西晋の朝廷の人々に向けて編纂したものですから。そしてその根拠資料は魏の太尉司馬懿とその部下の帯方郡太守らが書かせた魏使の報告書であることは明らかですので、邪馬台国への行程記事は魏の朝廷の人々に、司馬懿の、倭女王に朝貢させた功績を曹魏第一等のものであると称揚するのが目的であることも明かです。陳寿は当然それを理解して、魏志倭人伝を残したわけですね。

従来、倭人は漢字を読み書きできず、発音を魏使などが聞いて漢字を当てたというのが定説になっていました。ところがこの数年でこれがひっくり返りました。伊都国で発見された多数の砥石と思われていたものが実は硯の欠片であることが明らかになり、すでに福岡市の雀居遺跡でも木製の組み机が完全な形で出土していたことなどから、当時の倭人の上層部は漢字を読み書きできたと分かってきました。

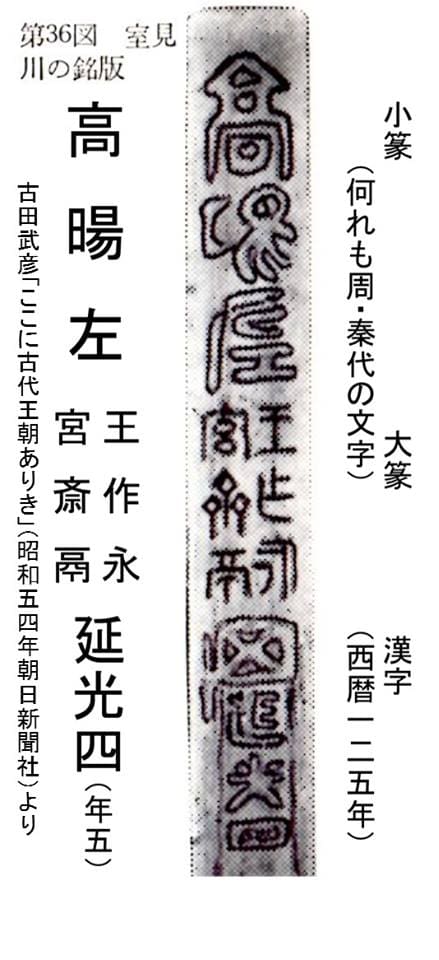

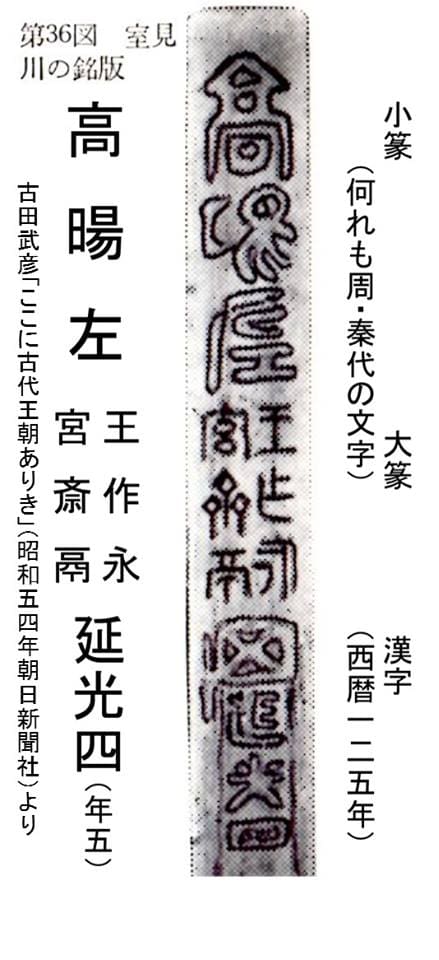

ということは魏志倭人伝に記された倭の地名や人名などは倭人が書いて魏側に教えたと言うことが確かです。そうするとそれらに使われた好字と卑字は教えた倭人の意識が現れていることも明らかです。卑弥呼が女王に対する名称であることなどあり得ない話です。 一方で伊都国という国名は、孟子・尽心上篇で紹介される殷(商)王朝初期の政治家伊尹に因む好い名称であることが分かります。伊尹は放蕩の主君を追放したことで有名な人物ですが、これにより、伊都国を都とした帥升(正しくは師升)王が、元は奴国の宮廷楽師であって、クーデターにより奴国王を追放して、107年に後漢安帝に朝貢して、王都を伊都国(回土国)に遷した人物だったことが分かります。物証もあります。延光四年(125年)、祭祀を整えて永遠の都としたという内容が漢字などで彫られた室見川銘板が日本で作られた最初の金石文でした。

景初三年六月、倭女王の命で最初の魏への朝貢を行ったとされた大夫難升米は、後に魏朝廷から黄幢(曹魏正規軍の軍旗)を女王を差し置いて直接授けられた倭国の軍事を司る人物であることが分かりますから、卑弥呼の政治を輔佐するとされた男弟であるし、師升の子孫の伊都国男王(実際上の倭国王)であることも難升姓が示しています。つまり、難は儺の略字であることが(「漢委奴国王」の金印で倭を委としたものと同じ流儀)、奴国が奈良時代に儺の県とされたことから分かります。儺は追儺のことで、「鬼やらい」を意味しますから、師升が奴国王を追放した史実が伝承として奈良時代にまで伝えられていたということです。

ということで、卑弥呼を女王に立てた人物のひとりが倭国王難升米であって、邪馬台国への行程記事は彼が直接帯方郡に乗り込んで司馬懿の部下の太守劉夏と談合して作成したものであることが判明しました。倭国と対立した狗奴国は狗コロの奴国と蔑んだ国名ですし、王名が卑弥弓呼と卑字が使われていますが、その王よりも先に登場させている狗奴国の官狗古智卑狗という人物は、卑字が三個ですから難升米王と相当確執があることが分かります。

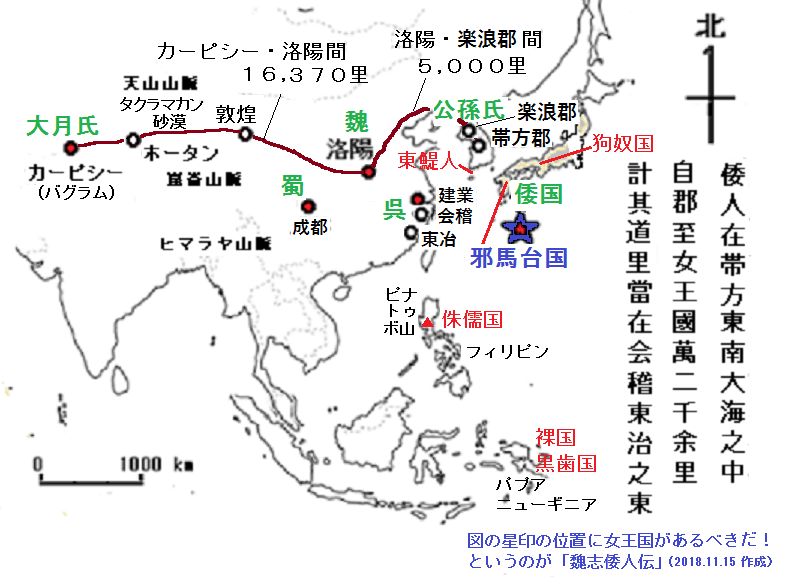

最初に戻りますが、行程記事はハッキリ言ってデタラメです。水行一月・陸行一月などと言うべらぼうで、「隋書 佞国伝」に書かれた通りシナ人にとって珍奇な里程は洛陽から万七千余里(洛陽から楽浪郡まで五千余里)という気の遠くなるような遠くで、魏のライバル呉の東方海上から抑え込む戦略上重要な位置に邪馬台国を置きたいための大ぼらだということも分かります。全て、西晋の宣帝と諡された司馬懿自身が作らせた見せかけの功績の為ですから、このような行程記事にある全ての里程や戸数や不弥国以遠の国の位置などは、魏志倭人伝だけで分かるはずありません。三世紀のヤマト王権成立過程を科学的に解明することからしか比定できないということが二十一世紀になって考古学の成果からようやく分かったわけです。詳しくは拙ブログにあります。いつもながら不躾な長文のコメントで大変失礼いたしました。

刮目天 一(はじめ)さん

常々兄事している方から丁寧なコメントを頂き感謝します。

「陳寿すら把握できてなかった史実を知ることではないのです。」の拙見(humble opinion)に目を留めて頂いて恐縮ですが、以下、「お言葉ですが」の前振りを割愛して、反論させて頂きます。

貴兄は、丹念に史観を披瀝頂いた上で(倭人伝は)「全て、西晋の宣帝と諡された司馬懿自身が作らせた見せかけの功績の為ですから、このような行程記事にある全ての里程や戸数や不弥国以遠の国の位置などは、魏志倭人伝だけで分かるはずありません。」と締めましたが、この断定には同意できません。

話題を「従郡至倭」として語られた「道里記事」の解釈に絞ると、当方の見解は、「倭人伝」は単なる「条」でなく、魏志の掉尾を飾るに相応しい堂々たる「伝」である「東夷伝」の掉尾に相応しい「倭人伝」と見ています。

つまり、皇帝をはじめとする中原知識人、「中原人」が、現代風に言うと、巻を綴じたとき拍手する「名記事」を志したものと見ています。

初出の蕃夷の「伝」は、最寄りの帝国拠点から「王城」に至る行程が、所要日数と共に明記されていなければ、「不備」として恥を後世に残すどころか、皇帝奏上以前の閲読時に糾弾され、軽くても職を免じられるのです。陳寿は、そのような事態を刑死より怖れたに違いありません。

この前提から、「中原人」は、「道里記事」だけで、帯方郡から王城に至る行程を読み取れたのです。もっとも、「中原人」に「道里記事」は、「問題」、読者の理解を問う「設問」であり、「問題」に「解答」は付いていませんが、明快な「正解」が用意されていたと見るべきです。

陳寿が想定した「中原人」以外の非知識人は、時代を問わず、「正解」に必要な知識を持ち合わせていないので、「問題」を「設問」と解することができず、「欠陥」、「難点」と誤解した、いや、未だにしているのです。

末尾で、「このような行程記事にある全ての里程や戸数や不弥国以遠の国の位置」と「一刀両断」されていますが、記事は、等し並み厳密でなければ大雑把でもないのです。

アレキサンドロス大王が、武断した「ゴルディアスの結び目」は、難解な結び目が問題にしても、知恵でほぐせば、世にも貴重な宝、至上の糸が得られていた筈です。制作者が、人知を越えた工作を施した真意は、知恵を尽くせば無上の財宝が得られるという訓戒を与えたかったからに違いないのです。

「道里記事」は、倭王城に至る行程と共に、余傍の脇道国について、手短に触れているのであってこれら本筋以外の国に大きな意味はないのですから、所在や風俗などが不詳でも、差し支えはない、と明記されています。

と言うことで、「道里記事」の要点、編纂意図を読み取ると、明確に、狗邪、對海、一大、末羅、伊都の行程諸国の所在が、「中原人」が「誤解」しないように明記され、「正解」は、まことに「エレガント」とわかるのです。(「明快」「明快」などは、諸兄の著書にあり、盗用、流用を避けたものです)

と言うような筋道は、素人には、十年がかりの蝸牛の道でしたが、登攀の道半ばで出発点の齟齬に気づいても、引き返し難いので、あえて、史料の原点にこだわったのです。

以上、僭越ながら、貴兄の見過ごしでないか御再考いただきたいものです。

なお、貴コメント全体に対する「反論」は、いずれ、当ブログで言及するかも知れませんが、その際は、「本意」を読み分けていただければ幸いです。

以上

<刮目天>

早速、丁寧な回答を感謝いたします。拙速な駄文で画面を汚し過ぎて、肝心なことを言い忘れたために、お叱りを被ったのではないかと畏れています。長い年月のご努力の賜物である諸先達の研究成果があってこその話であると理解しております。

当方も魏志倭人伝が西晋朝廷の人々に向けた倭国の記事と見ています。魏志倭人伝の行程記事は、陳寿がこのような中原人にエキゾチックな東夷の大国である倭国のイメージを与え、戦略的に重要な倭国を遠方より朝貢させた司馬懿の功績が西晋の宣帝にふさわしいものだとして称賛するのが大きな目的で編纂したものと考えています。

その上で、個々の国名や戸数やそれらへの行程は、陳寿が撰したものであっても、創作したものではなく、司馬懿自身が政治的な目的から魏使の報告書に書かせた内容に基づくものだという妥当と思われる推理の根拠をここでご紹介した次第です。

ですから現代日本人が、すでに散逸した先行文献の原文などから得ていたはずの当時の中原人の持っていた常識的な知識を持たないことも一因ですが、このような目的の行程記事だけで邪馬台国の位置を特定することはできないということを改めて結論として主張したわけです。もしも論旨が受け入れがたいものになったしまったとしたら、当方の力不足ですので申し訳ございません。また、改めてで結構ですので、この推論の根拠に関して厳しいご批判を期待しております。どうぞよろしくお願い致します。

【関連記事】

【検証22】難升米という人物は?(その1)(その2)(その3)

倭王帥升(すいしょう)は何者だ?(´・ω・`)

またこの件でご報告できたらと思います。

最後までお付き合い、ありがとうございます。

通説と違うので、いろいろと疑問点をお寄せください(^◇^)

よろしければ、またポチ・ポチ・ポチっとお願いします( ^)o(^ )

古代史ランキング

古代史ランキング

よろしければまたポチっとお願いします( ^)o(^ )

古代史ランキング

古代史ランキングいつも勉強させていただいている漢籍の先生の記事にコメントしました。

新・私の本棚 季刊 「邪馬台国」 第35号 「里程の謎」 0 序論 1/3

新・私の本棚 季刊 「邪馬台国」 第35号 「里程の謎」 0 序論 2/3

新・私の本棚 季刊 「邪馬台国」 第35号 「里程の謎」 0 序論 3/3

2021年12月 9日 (木) 古代史の散歩道など

<刮目天>

いつも拝見させていただき感謝いたします。今回の邪馬台国への行程論の先生のエレガントで謙虚なご推定、そして「陳寿すら把握できてなかった史実を知ることではないのです。」は全く同感です。

やはり行程記事は、後世の日本人のために書かれたものではないですね。陳寿は西晋の朝廷の人々に向けて編纂したものですから。そしてその根拠資料は魏の太尉司馬懿とその部下の帯方郡太守らが書かせた魏使の報告書であることは明らかですので、邪馬台国への行程記事は魏の朝廷の人々に、司馬懿の、倭女王に朝貢させた功績を曹魏第一等のものであると称揚するのが目的であることも明かです。陳寿は当然それを理解して、魏志倭人伝を残したわけですね。

従来、倭人は漢字を読み書きできず、発音を魏使などが聞いて漢字を当てたというのが定説になっていました。ところがこの数年でこれがひっくり返りました。伊都国で発見された多数の砥石と思われていたものが実は硯の欠片であることが明らかになり、すでに福岡市の雀居遺跡でも木製の組み机が完全な形で出土していたことなどから、当時の倭人の上層部は漢字を読み書きできたと分かってきました。

ということは魏志倭人伝に記された倭の地名や人名などは倭人が書いて魏側に教えたと言うことが確かです。そうするとそれらに使われた好字と卑字は教えた倭人の意識が現れていることも明らかです。卑弥呼が女王に対する名称であることなどあり得ない話です。 一方で伊都国という国名は、孟子・尽心上篇で紹介される殷(商)王朝初期の政治家伊尹に因む好い名称であることが分かります。伊尹は放蕩の主君を追放したことで有名な人物ですが、これにより、伊都国を都とした帥升(正しくは師升)王が、元は奴国の宮廷楽師であって、クーデターにより奴国王を追放して、107年に後漢安帝に朝貢して、王都を伊都国(回土国)に遷した人物だったことが分かります。物証もあります。延光四年(125年)、祭祀を整えて永遠の都としたという内容が漢字などで彫られた室見川銘板が日本で作られた最初の金石文でした。

景初三年六月、倭女王の命で最初の魏への朝貢を行ったとされた大夫難升米は、後に魏朝廷から黄幢(曹魏正規軍の軍旗)を女王を差し置いて直接授けられた倭国の軍事を司る人物であることが分かりますから、卑弥呼の政治を輔佐するとされた男弟であるし、師升の子孫の伊都国男王(実際上の倭国王)であることも難升姓が示しています。つまり、難は儺の略字であることが(「漢委奴国王」の金印で倭を委としたものと同じ流儀)、奴国が奈良時代に儺の県とされたことから分かります。儺は追儺のことで、「鬼やらい」を意味しますから、師升が奴国王を追放した史実が伝承として奈良時代にまで伝えられていたということです。

ということで、卑弥呼を女王に立てた人物のひとりが倭国王難升米であって、邪馬台国への行程記事は彼が直接帯方郡に乗り込んで司馬懿の部下の太守劉夏と談合して作成したものであることが判明しました。倭国と対立した狗奴国は狗コロの奴国と蔑んだ国名ですし、王名が卑弥弓呼と卑字が使われていますが、その王よりも先に登場させている狗奴国の官狗古智卑狗という人物は、卑字が三個ですから難升米王と相当確執があることが分かります。

最初に戻りますが、行程記事はハッキリ言ってデタラメです。水行一月・陸行一月などと言うべらぼうで、「隋書 佞国伝」に書かれた通りシナ人にとって珍奇な里程は洛陽から万七千余里(洛陽から楽浪郡まで五千余里)という気の遠くなるような遠くで、魏のライバル呉の東方海上から抑え込む戦略上重要な位置に邪馬台国を置きたいための大ぼらだということも分かります。全て、西晋の宣帝と諡された司馬懿自身が作らせた見せかけの功績の為ですから、このような行程記事にある全ての里程や戸数や不弥国以遠の国の位置などは、魏志倭人伝だけで分かるはずありません。三世紀のヤマト王権成立過程を科学的に解明することからしか比定できないということが二十一世紀になって考古学の成果からようやく分かったわけです。詳しくは拙ブログにあります。いつもながら不躾な長文のコメントで大変失礼いたしました。

刮目天 一(はじめ)さん

常々兄事している方から丁寧なコメントを頂き感謝します。

「陳寿すら把握できてなかった史実を知ることではないのです。」の拙見(humble opinion)に目を留めて頂いて恐縮ですが、以下、「お言葉ですが」の前振りを割愛して、反論させて頂きます。

貴兄は、丹念に史観を披瀝頂いた上で(倭人伝は)「全て、西晋の宣帝と諡された司馬懿自身が作らせた見せかけの功績の為ですから、このような行程記事にある全ての里程や戸数や不弥国以遠の国の位置などは、魏志倭人伝だけで分かるはずありません。」と締めましたが、この断定には同意できません。

話題を「従郡至倭」として語られた「道里記事」の解釈に絞ると、当方の見解は、「倭人伝」は単なる「条」でなく、魏志の掉尾を飾るに相応しい堂々たる「伝」である「東夷伝」の掉尾に相応しい「倭人伝」と見ています。

つまり、皇帝をはじめとする中原知識人、「中原人」が、現代風に言うと、巻を綴じたとき拍手する「名記事」を志したものと見ています。

初出の蕃夷の「伝」は、最寄りの帝国拠点から「王城」に至る行程が、所要日数と共に明記されていなければ、「不備」として恥を後世に残すどころか、皇帝奏上以前の閲読時に糾弾され、軽くても職を免じられるのです。陳寿は、そのような事態を刑死より怖れたに違いありません。

この前提から、「中原人」は、「道里記事」だけで、帯方郡から王城に至る行程を読み取れたのです。もっとも、「中原人」に「道里記事」は、「問題」、読者の理解を問う「設問」であり、「問題」に「解答」は付いていませんが、明快な「正解」が用意されていたと見るべきです。

陳寿が想定した「中原人」以外の非知識人は、時代を問わず、「正解」に必要な知識を持ち合わせていないので、「問題」を「設問」と解することができず、「欠陥」、「難点」と誤解した、いや、未だにしているのです。

末尾で、「このような行程記事にある全ての里程や戸数や不弥国以遠の国の位置」と「一刀両断」されていますが、記事は、等し並み厳密でなければ大雑把でもないのです。

アレキサンドロス大王が、武断した「ゴルディアスの結び目」は、難解な結び目が問題にしても、知恵でほぐせば、世にも貴重な宝、至上の糸が得られていた筈です。制作者が、人知を越えた工作を施した真意は、知恵を尽くせば無上の財宝が得られるという訓戒を与えたかったからに違いないのです。

「道里記事」は、倭王城に至る行程と共に、余傍の脇道国について、手短に触れているのであってこれら本筋以外の国に大きな意味はないのですから、所在や風俗などが不詳でも、差し支えはない、と明記されています。

と言うことで、「道里記事」の要点、編纂意図を読み取ると、明確に、狗邪、對海、一大、末羅、伊都の行程諸国の所在が、「中原人」が「誤解」しないように明記され、「正解」は、まことに「エレガント」とわかるのです。(「明快」「明快」などは、諸兄の著書にあり、盗用、流用を避けたものです)

と言うような筋道は、素人には、十年がかりの蝸牛の道でしたが、登攀の道半ばで出発点の齟齬に気づいても、引き返し難いので、あえて、史料の原点にこだわったのです。

以上、僭越ながら、貴兄の見過ごしでないか御再考いただきたいものです。

なお、貴コメント全体に対する「反論」は、いずれ、当ブログで言及するかも知れませんが、その際は、「本意」を読み分けていただければ幸いです。

以上

<刮目天>

早速、丁寧な回答を感謝いたします。拙速な駄文で画面を汚し過ぎて、肝心なことを言い忘れたために、お叱りを被ったのではないかと畏れています。長い年月のご努力の賜物である諸先達の研究成果があってこその話であると理解しております。

当方も魏志倭人伝が西晋朝廷の人々に向けた倭国の記事と見ています。魏志倭人伝の行程記事は、陳寿がこのような中原人にエキゾチックな東夷の大国である倭国のイメージを与え、戦略的に重要な倭国を遠方より朝貢させた司馬懿の功績が西晋の宣帝にふさわしいものだとして称賛するのが大きな目的で編纂したものと考えています。

その上で、個々の国名や戸数やそれらへの行程は、陳寿が撰したものであっても、創作したものではなく、司馬懿自身が政治的な目的から魏使の報告書に書かせた内容に基づくものだという妥当と思われる推理の根拠をここでご紹介した次第です。

ですから現代日本人が、すでに散逸した先行文献の原文などから得ていたはずの当時の中原人の持っていた常識的な知識を持たないことも一因ですが、このような目的の行程記事だけで邪馬台国の位置を特定することはできないということを改めて結論として主張したわけです。もしも論旨が受け入れがたいものになったしまったとしたら、当方の力不足ですので申し訳ございません。また、改めてで結構ですので、この推論の根拠に関して厳しいご批判を期待しております。どうぞよろしくお願い致します。

【関連記事】

【検証22】難升米という人物は?(その1)(その2)(その3)

倭王帥升(すいしょう)は何者だ?(´・ω・`)

またこの件でご報告できたらと思います。

最後までお付き合い、ありがとうございます。

通説と違うので、いろいろと疑問点をお寄せください(^◇^)

よろしければ、またポチ・ポチ・ポチっとお願いします( ^)o(^ )

古代史ランキング

古代史ランキング