「魏志倭人伝」に音写された三世紀の日本語をご紹介しています。

前々回は、邪馬台国に関する部分をご紹介しましたが、その直後には、「次有斯馬國、次有已百支國、次有伊邪國、次有都支國、次有彌奴國、次有好古都國、次有不呼國、次有姐奴國、次有對蘇國、次有蘇奴國、次有呼邑國、次有華奴蘇奴國、次有鬼國、次有爲吾國、次有鬼奴國、次有邪馬國、次有躬臣國、次有巴利國、次有支惟國、次有烏奴國」と、周辺の20か国が列挙されています。

そこで今回は、これらの国名のうち、『上代日支交通史の研究』に書かれている解釈で、妥当だと思われるものをご紹介していきます。

|

番号

|

原文

|

読み

|

解釈

|

|---|---|---|---|

|

1

|

斯馬國 | しま国 | 志摩(三重県) |

|

3

|

伊邪國 | いよ国 | 伊予(愛媛県) |

|

5

|

彌奴國 | みぬ国 | 美濃(岐阜県) |

|

10

|

蘇奴國 | さな国 | 佐奈縣(三重県) |

|

18

|

巴利國 | はり国 | 播磨(兵庫県) |

|

19

|

支惟國 | きび国 | 吉備(岡山県) |

|

20

|

烏奴國 | あな国 | 吉備穴(広島県) |

まず、斯馬を「しま」と読んで、紀伊半島の志摩を候補に挙げていますが、『大日本読史地図』の「国郡制定」という地図を見ると、志摩には島津という国造が置かれていたので、ここが古くから人口の多い地域だったことは間違いないでしょう。

末尾に津が付加されているのは気になりますが、他に該当する国が存在しないことからも、妥当な解釈だと思われます。

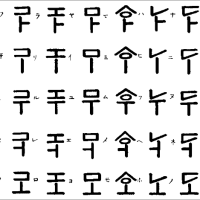

参考までに、近畿・東海地方の国造配置図をご覧ください。

【近畿・東海地方の国造配置図】(吉田東伍:著『大日本読史地図』より)

なお、国造(くにのみやつこ)とは、国郡を統治した世襲制の地方官のことで、例えば島津国造は、「先代旧事本紀」によると第十三代成務天皇の時代に定められたとされています。

次に、伊邪は「いや」と読むのが正しそうですが、これを「いよ」の音写と考えて、四国の伊予を候補に挙げています。

中国・四国地方の国造配置図を見ると、伊予には伊余という国造が置かれていて、しかも、古事記の国生み神話に四国の代名詞として伊豫二名嶋(いよのふたなしま)が登場することから、これも妥当な解釈だと思われます。

【中国・四国地方の国造配置図】(吉田東伍:著『大日本読史地図』より)

次に、彌奴を「みぬ」と読んで、中部地方の美濃を候補に挙げていますが、美濃には三野前(みぬのみちのくち)、三野後(みぬのみちのしり)という国造が置かれていたので、ここも古くから人口の多い地域だったと思われます。

ちなみに、奴は「ぬ」の万葉仮名であり、この漢字が平仮名の「ぬ」になったとされています。

次に、蘇奴を「さな」と読んで、伊勢南部の佐奈縣(さなのあがた=佐那那縣)を候補に挙げています。

縣は朝廷の領地ですが、本ブログの「壱岐から奴国へ」という記事でご紹介したように、松浦縣・伊覩縣・儺縣はかつて末盧国・伊都国・奴国だったと考えられますから、佐奈縣も三世紀には「さな」国として独立していたのかもしれません。

なお、蘇の漢音は「そ」、呉音は「す」ですが、『漢音呉音の研究』(大島正健:著、第一書房:1931年刊)という本には、蘇は模の韻に属すと書かれているので、本ブログの「奴国の読みと意味」でご紹介したように、多模を「たま」と読めるのであれば、蘇を「さ」と読むこともできるでしょう。

そして、次回ご紹介する『「倭人語」の解読』という本には、藤堂明保氏の研究結果として、模の上古音が「mag」、蘇の上古音が「sag」であることが紹介されているので、蘇を「さ」と読むことは可能だと思われるのです。

次に、巴利を「はり」と読んで、近畿地方の播磨を候補に挙げていますが、播磨には針間という国造が置かれていたことから、ここも古くから人口の多い地域だったと思われます。

なお、「ま」の音が欠けているのは気になりますが、三世紀にはそうよばれていた可能性も捨てきれません。

というのも、次回ご紹介する関東地方の国造配置図を見ると、関東に新治(にひはり)という国造が置かれていて、新という字をつけたのは、別の場所に存在していた「はり」国と区別するためだと考えることができるからです。

また、『日本古語大辞典』を見ると、「はり」には治(はり=開墾)という意味とは別に、榛、萩、とげのある植物といった意味もあるので、針間国造の針は後者の意味なのかもしれません。

次に、支惟は、漢和辞典に惟の読みが「ゐ」と書かれているので、「きゐ」と読むのが正しそうですが、これを「きび」の音写と考えて、吉備を候補に挙げています。

中国・四国地方の国造配置図を見ると、吉備には国造が密集していますから、ここが非常に栄えた場所だったことは間違いないでしょう。

最後に、烏奴を「うぬ」と読んで、備後の安那(あな=現在の広島県福山市)を候補に挙げていますが、安那には吉備穴という国造が置かれていたことから、ここも古くから人口の多い地域だったと思われます。

なお、烏の漢音は「を」、呉音は「う」ですが、『東大古族言語史鑑』(浜名寛祐:著、喜文堂:1936年刊)という本には、烏(カラス)の古音は「あ」と「か」の両音があり、これは鳴き声に由来すると書かれています。

つまり、カラスの鳴き声を「ああ」と聞いたり「かあ」と聞いたりした結果がこの漢字の音となったということなので、烏奴は「あな」と読むことが可能だと思われるのです。

次回も「魏志倭人伝」の続きです。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます