森の妖精と呼ばれるオオウメガサソウ・イチヤクソウ科ウメガサソウ属

草状小低木(常緑)、環境省の準絶滅危惧種、茨城県の絶滅危惧種に

それぞれ指定されている。

現在、生育が確認されているのは、北海道、青森、岩手、茨城の

1道3県のみの貴重な植物で、ひたち海浜公園の赤松林に自生している。

しかも、茨城県が南限と言われているので、これより南には生育しない

小雨煙る6月13日、ひたち海浜公園にオオウメガサソウの

撮影に出かけた。

今年は6月12日から6月23日までの期間限定で特別公開が

開かれている(但し17日月曜日は定休です)

一日7回のガイドツアーが開かれ、1回目は10時からだが

ひたち海浜公園に着いたのが10時過ぎだったので、10時

50分の二回目に参加するつもりだった。

受付に行ったら、カメラと三脚を抱えた私の姿を見て、「写真が

目的ですか?」と聞く「そうです」と答えると、「それじゃあ」と

受付にいたボランティアガイドの方が一人、特別に案内してくださる

事になったのだった。

ローアングルでうつむいて咲いている花の雌しべを

入れてみた。

緑色の雌しべを取り囲んで、雄しべの葯が有る。

この花は孔開葯と言われて、雄しべの先端に孔があり

そこから花粉を出す。と言っても老眼の私には見えないが(苦笑)

上の写真をトリミングして花の部分を拡大した。

昨日は、NHKの水戸放送局の取材が有ったというが、今日も

マイクを持った人が、「熱心な方が地面に腹ばいになって、小さい花を

下から撮影しています」などとマイクに向かって話しをていた。

テレビカメラは見えなかったので、ラジオ局の取材記者なのかな。

女性ガイドの方に「知り合いの長野のガイドの人に、見に来るように

お知らせしたので、長野から来るかも知れません」と言ったら

「あら、長野からガイドの方が来ていますよ」という。

「あの方ですよ」と指さす人を見たが、ちょっと違う印象だった。

ところがしばらく一緒に歩いて話しをすると、どうも長野のKBさん

しか知らない花の話をする。

思い切って「KBさんですか?」と聞いてみると「あなたは?」という

「八ヶ岳の美濃戸てホテイランを一緒に見たminoです。」というと

「ああ、あのときの、いやー判らなかった」「私も判りませんでしたよ」

「ひたちには、すぐにはこれないと言ってたじゃ無いですか」と私が

言うと「いや、あなたが早いほうが良いと言うから」という。

どうやら昨年の写真を送ったのだが、撮影日が13日だったので

13日なら見頃なのだろうと、仕事の合間を見て飛んできたらしい。

今夕、恵那市で合流すると言っていたが、無事に間に合ったろうか

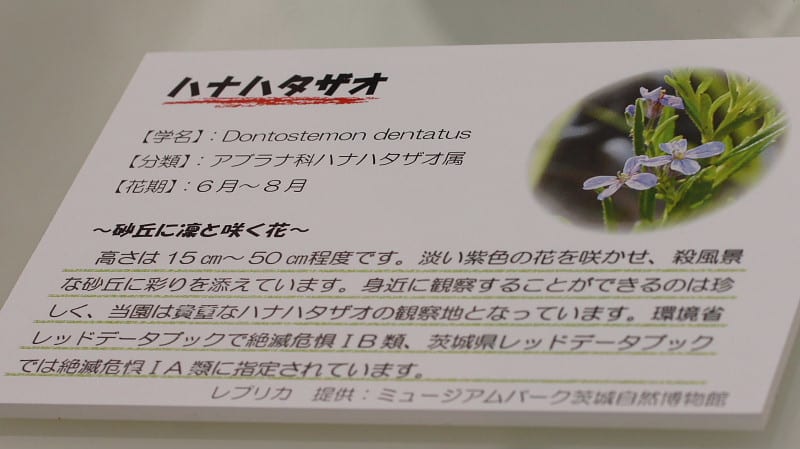

さてもう一つの絶滅危惧種「ハナハタザオ」を

砂丘エリアまで

一緒に見に行くことになり、「どこから行きますか」等と言っていたら

別なボランティアガイドの方が、案内してくれることになった。

その間、諸々の話で話が弾んだのだった。

今月の後半、仕事が空いたので、礼文島のレブンアツリソウを見に行く

と嬉しそうだった。

大草原の横を抜けるとき、大観覧車が霧に隠れて、上が見えなかった。

時折、海風に乗って、霧雨が飛んできたが、傘をさすほどでも無かった

砂丘エリアに着くと、ハマヒルガオの群落が風に揺らめき、名前の

知らないマメ科の花が真っ盛りで、大群落を作っている。

ガイドの方に案内されて、

砂丘エリアに足を踏み入れると

予想以上にハナハタザオの花が咲いていた。

(

訂正、昨日砂丘ガーデンと書きましたが、正しくはその外側の

砂丘エリアでした。申し訳ない。シーサイドトレインの5番乗り場の

外側です。)

KBさんが「すっくと立った姿は、まさにハタザオですね」と感心している

だが海風で花が揺れる。

ガイドの方がビニールで風上に風除けを作ったが、それでも多少揺れるのだった

そして私は、初めてハナハタザオの白い花も見たのだった。

帰りに昨年私が見たロックガーデンのハナハタザオを見に行ったが

名札は出ていたが、花は無かった。

もしもガイドの方が、親切に案内してくれなければ、ハナハタザオの

花を見る事が出来なかったかも知れない。

何とも運の良い一日だった。

砂丘エリア

砂丘エリアに咲くハナハタザオ

白色に近いハナハタザオ

枝分かれしているハナハタザオ

終わりに近いウメガサソウ、こちらはただのウメガサソウで

左は散りかかっていた。

イチヤクソウ

紅花イチヤクソウ、あまり赤くないが紅花だという

雨の中のイチヤクソウ

国営ひたち海浜公園のホームページはこちら

詳しくは、こちらのプレスリリースをご覧ください(PDFファイル)

昨年の特別公開で展示されたハナハタザオの説明プレート

尚、オオウメガサソウの詳しい説明は、

昨年のブログに載せています

注、今年は開花が早かったとの事で、花が終わっている物もあった。

イチヤクソウなどは、ほとんど終わりに近い。

見に行くなら早いほうが良いかも

ハナハタザオは、砂丘エリアで自生している他に、移植したり

種をまいたりして保護しています。

ロープが張ってありますので、プレートに注意して見てください。

種をまいた所では、小さいハナハタザオが生育をしていました。花はなし