峠の茶屋駐車場から朝日岳を望む 5月16日

筑波山ファンクラブのDさんから、那須の朝日岳に一緒に行って

欲しいと頼まれて、5月16日朝5時、自宅に迎えに来た

Dさんの車に乗って、那須に登りに行った。

北関東道の上三川(かみのかわ)から高速に乗り、東北道の那須IC

で降りて、那須岳の峠の茶屋駐車場に着いたのは、8時30分頃

だった。

駐まっている車は少なく、駐車場は空いていた。

峠の茶屋駐車場の案内、一方通行で、出口は奥なので注意

見上げると朝日岳は青空に覆われ、谷の残雪と笹原の緑が鮮やかだった。

山麓ではツツジが咲いていたが、山には冬の名残があった。

「最高の登山日よりですね」と二人で語り合い、自然と笑みがでた。

近くでは、大学生くらいの若者達が明るい声で準備していた。

ゆっくりと支度を調え、登山口の指導センター(鉱山事務所跡)に

登山届けを出していざ出発。

鳥居をくぐり小さい橋を渡ると

狛犬らしい石像が、赤い帽子をかぶって出迎えてくれる。

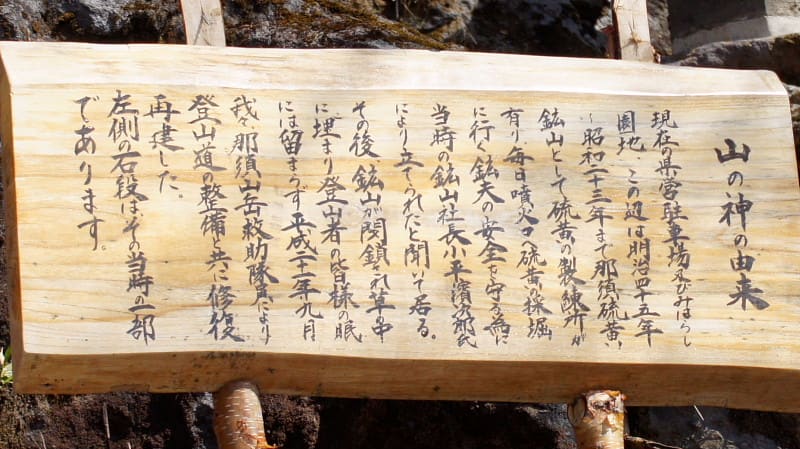

すぐ上には、山の神がまつられていて、いつの間にか賽銭箱も

作られていた。

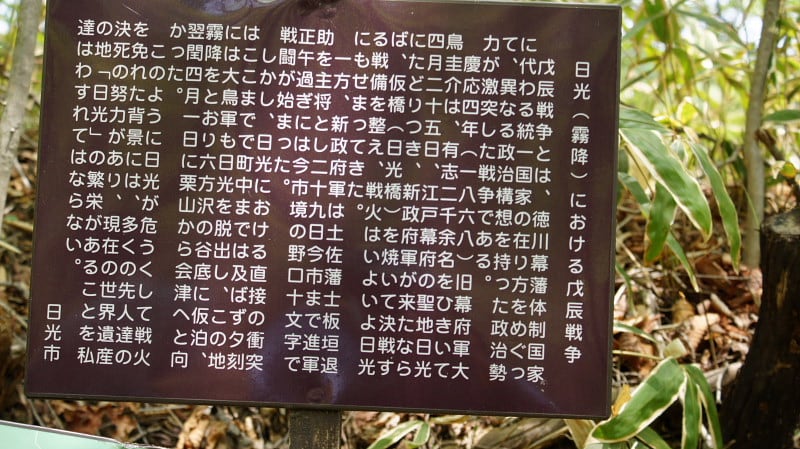

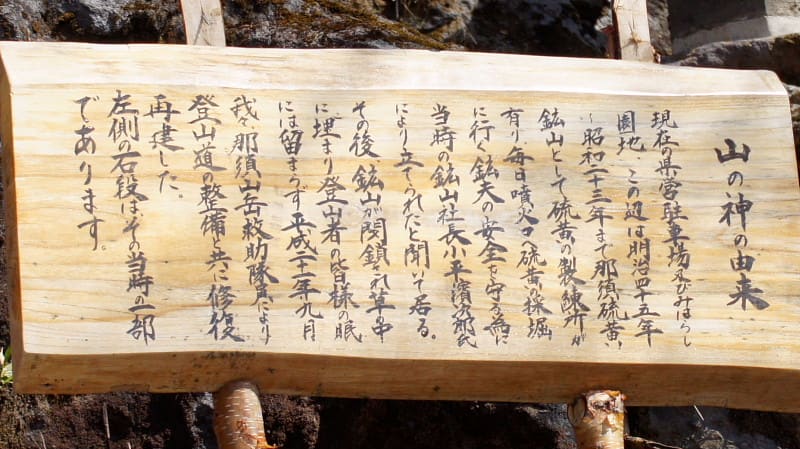

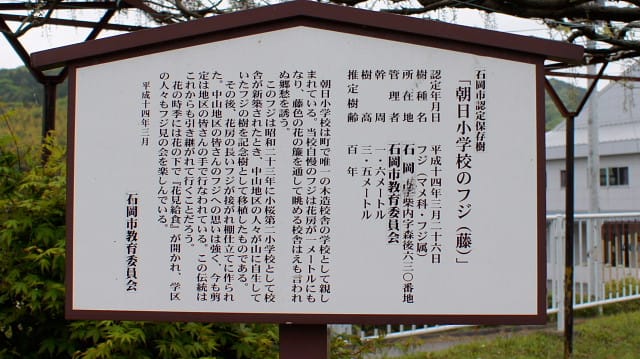

新しく建てられた、山の神の由来を語る案内板も有った。

茶臼岳は、古い信仰の山で、出羽三山に関係するのか、別名「月山」

と呼ばれる。

故に、それより南に連なる秀峰を「南月山」と名付けたと言われる。

草花は無かったが、唯一ハンノキの花芽が咲きかかっていた。

ハンノキの花芽

やがて日陰の登山道には、大量の残雪があり、無数の足跡をたどって

歩むと、段差には踏み抜き跡もあった。

ハンノキの枝をかき分けるようにして登り、ようやく残雪地帯から

抜け出すと、右手に朝日岳の勇姿が見えてくる。

(続きは後で、眠い)

やがて登山道に残雪もなくなり、この標識が見えたら峠の茶屋と

峰の茶屋跡避難小屋の中間点である。中の茶屋跡と言う

中の茶屋跡付近から峰の茶屋方面を見る

近年、踏み荒らしを防ぐ為、ロープが張られ、片側には石が並べてある

ロープと石の間が登山道なので、その間を歩こうね。

中の茶屋跡をすぎると、右前方に剣が峰の残雪帯が見えてくる

今回の登山で、私がもっとも気にかけていた所である。

現地に行って危険と判断したなら、南月山に予定を変更しようと

二人で話しをしていた。

遙かに峰の茶屋から剣が峰の残雪帯に向かうグループが見えた

「どうやらみんな残雪を歩いて居るようだね」

などと話しながら、何とか渡れるかもしれないと思っていた。

峰の茶屋の直前にも残雪が有ったが、こちらは傾斜が緩く

難なく渡れる。

9時30分頃、峰の茶屋跡避難小屋に着いた。

私のいつものペースなら、もっと時間がかかっている筈

さすがにマラソンをやっているというDさんはペースが速い。

登ってきた道を振り返ると、すでに山麓はかすんでいた。

左の朝日から続く鬼面山の笹の緑が私は好きだ。

その遙か向こうには、二ツ箭山、吃兎屋山などの阿武隈の

山々が有るはずなのだが、影も形も見えなかった。

かの山は、原発事故以来、登る人もいない悲しい山となってしまった。

あの一角には、ゲゲゲの鬼太郎と同じ鬼太郎山が有る

原発から30キロ圏内の山を調べていて、その名前を知った。

峰の茶屋から見上げる茶臼岳は、那須の盟主らしくどっしりとしている

山腹に、今でも硫黄採掘をした当時の、トロッコの枕木が

散らかっている。

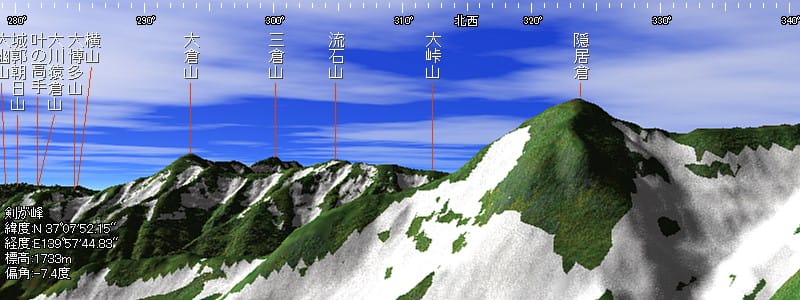

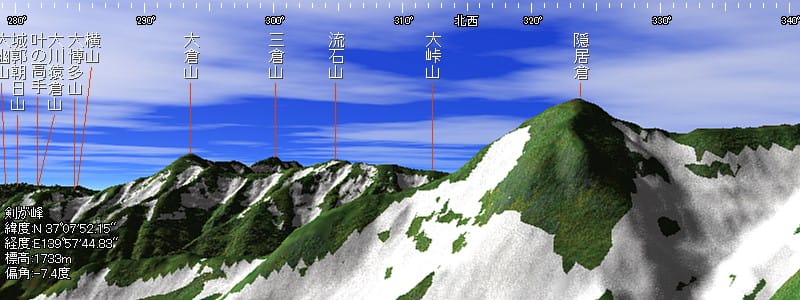

峰の茶屋付近から見る隠居倉と、その後ろに見える流石山、大倉山

三倉山の連山は、花の山で知られている。

花友と流石山で見たニッコウキスゲの大群落が目に浮かぶ。

峰の茶屋から剣が峰と朝日岳を見る。

西の谷を見下ろすと、小さく避難小屋が見える

峰の茶屋から少し剣が峰に寄って、流石山方面を見る

さらに剣が峰に寄って西を見ると、うっすらと会津駒の雪山が見えた。

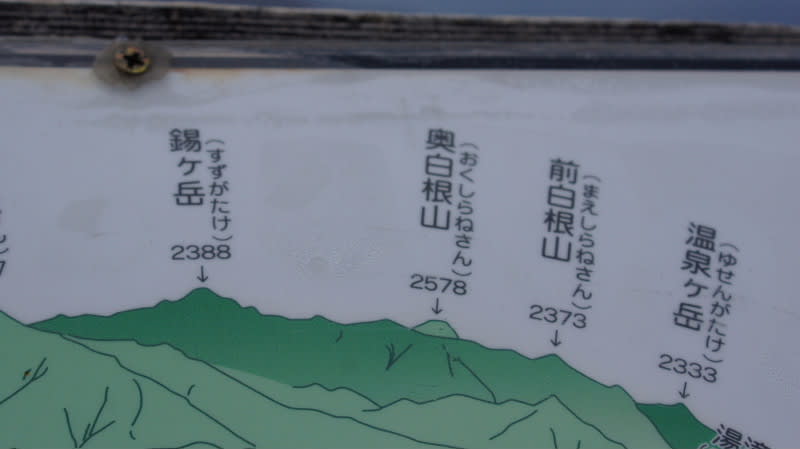

参考のために、以下にこの付近からの展望図を掲載します。

流石山から三倉山にかけては、湾曲しているので

三倉山は、奥に位置している山です。

昨年登った会津駒の勇姿も見える

剣が峰の道には、雪の斜面の滑落の危険を告知している

剣が峰の道から見る朝日岳の荒々しい姿は、ニセ穂高とか

那須穂高と呼ばれる愛称にふさわしい山容だと私は思う。

いよいよ剣が峰の残雪帯に突入した。

二人とも軽アイゼンを持参していたが、あえてつけず

山側に体重をかけて、バランスを崩さないように注意して

ゆっくりと渡った。

名前の通り、このコースの剣が峰である。

(すみません残りは後日に続く)

展望図などの地図は

「 この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の数値地図200000(地図画像)

数値地図50000(地図画像)、数値地図25000(地図画像)、数値地図25000(地名・公共施設)

数値地図50mメッシュ(標高) 及び数値地図10mメッシュ(火山標高) を使用した。

(承認番号 平22業使、第446号) 」

剣が峰を回り込むと、頭上に見えてくるのがこの恵比寿岩と大黒岩

という奇岩、それにしても、あの大地震を良く乗り切ったものだ。

周りには、真新しい落石が無数に落ちていた。

登山道の下側には、こんな奇岩も有ったが、名前は知らない。

もしかすると無名なのかな。

獅子岩なんて言う名前はやめてくれよ。おもしろくない。(笑)

ここからが、このコースの最大のポイントで、岩場の連続する

アルペン的な雰囲気が味わえる。

その先には、連続したクサリ場が続き、ニセ穂高と呼ばれる名前に

恥じないコースだ。

茶臼側の斜面をのぞくと、今にも崩落しそうな急斜面が続いている。

最後のガレ場を登り切ると、そこは朝日の肩と呼ばれるコルで

ベンチなどもあり、一休みにはもってこいなのだが

風の通り道でもあり、牛首や峰の茶屋分岐と並んで、強風の名所

となっている。

朝日の肩から山頂を見上げると、ハイマツの続くスロープで

ニセ穂高と呼ばれる面影はどこにもない。

が山頂からの展望は、抜群である。

会員のDさんは、朝日岳に初登頂なので、記念写真を撮った

(ただしプライバシー保護の為、顔をぼかしてある

朝日の肩に戻り、これから向かう熊見曽根の小ピークと

1900メートル峰を望む。

熊見曽根の最高点にある分岐は、小ピークに隠れて見えない。

朝日岳よりも高いのに、1900メートル峰はピークのない

無名な山である。

小ピークから見返る朝日岳

熊見曽根の分岐、ここから西の尾根をたどれば隠居倉を経て三斗小屋

北にたどれば三本槍岳、南は朝日岳へと続く。

たおやかな1900メートル峰を超えて、清水平を目指す。

だが清水平には、すでに先客が居たので、そのまま通過した。

スダレ山を右前方に眺めながら進むと。

すぐに北温泉の分岐に着く。

北温泉分岐の先で、左にユーターンするように曲がって

足場の悪い道を下ると、正面に三本槍岳の山容が見えてくる。

名前からは想像も出来ないような、穏やかな山である。

足下を見ると、いつの間にか小石を敷き詰めた登山道になっていた

以前に来たときは、土が流されて、段差や岩で荒れた道だった。

右に旭岳の三角の山が顔をのぞかせている。

鶯がしきりに鳴いている。風も幾分弱まって、再び汗が出た。

ようやく那須連山の最高峰、三本槍岳(標高1917メートル)山頂に着いた。

ここは栃木の一番北にある一等三角点で、見晴らしは良い。

山名の由来は、ここが黒羽藩、白河藩、会津藩の境にあり

三藩の藩士が、5月5日の節句に、領地確認の為、それぞれの

藩の槍をたてた行事に由来すると言う。

三本の槍をたてたので三本槍岳で、槍の様に尖っているからではない。

西を見下ろすと、流石山に続く大峠が見える。

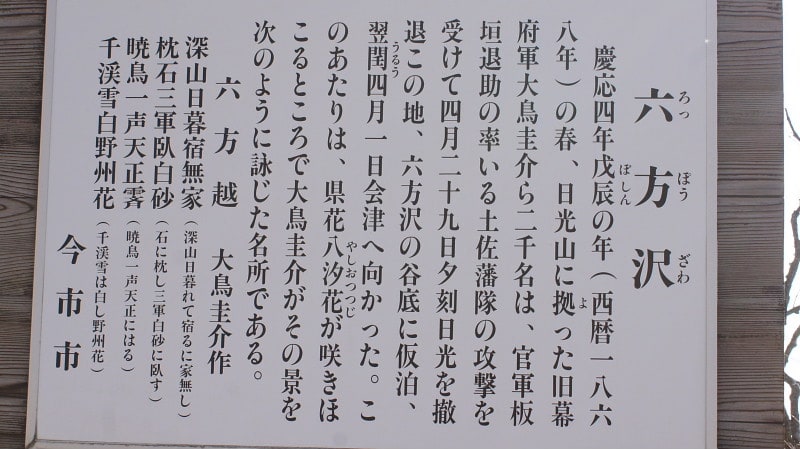

その昔、会津中街道が通っていた峠であり、それ故に戊辰戦争の時には

激しい戦いが繰り広げられた場所でもある。

特に悲惨だったのは、三斗小屋宿の住民で、一進一退の攻防の中

前日に敵の味方をしたと言うことで、住民の一人がつかまり

柱に縛り付けられ、お尻の肉を切り取られ、串刺しにして焼き

無理矢理食わされたと言う。

あまりの痛さにあげた絶叫が、峰峰や谷にこだまし、おぞましい事

限りなしと。

その三斗小屋宿も、今は路傍に石仏が残されているのみで

跡形も無いという。

筆者は、あまりの恐ろしさに、三斗小屋宿跡に行った事がない。

今でも戦いの雄叫びが聞こえて来そうだから。

三本槍岳から茶臼岳を望む

三本槍岳から大峠(鞍部)、大峠山、流石山、大倉山、三倉山を見る

三本槍岳から旭岳(赤崩山)を見る

三本槍岳の山頂で、思いがけない出会いが会った。

「ここは地形的に風が吹き上げてきて、風が強いですね」

などと、隣の男性に話しかけ、ついでに「どちらから」と聞いたら

「檜枝岐です」という。

「ああ会津駒の麓ですね」と言ったら

「その会津駒の山小屋」の主人だと言う。

「ええーっ、駒の小屋には昨年の夏、泊まりましたよ。」

と言うことで、よくよく見たら、やっぱりあの時お会いした

山小屋の主人だった。

ひととき、会津駒の話しで盛り上がり、貴重な花の話しも聞いた。

これから三斗小屋温泉に行くという主人は、「お先に」

と降りていった。

私たちも、後を追うように下山して、峠の茶屋に向かった。

後には、5~6人の青年グループが残っていた。

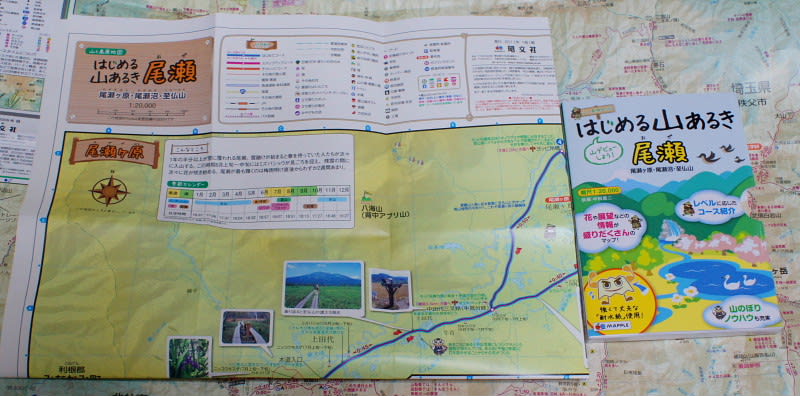

今回歩いたコースのGPS軌跡図

「 この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の数値地図200000(地図画像)

数値地図50000(地図画像)、数値地図25000(地図画像)、数値地図25000(地名・公共施設)

数値地図50mメッシュ(標高) 及び数値地図10mメッシュ(火山標高) を使用した。

(承認番号 平22業使、第446号) 」

おしまい。