第三に、一般に「ソブリン(国家信用)危機」からの、とりわけギリシャの国債危機・政府信用危機からの活路はどこにあるかという点です。

まず、エクアドルの例が紹介されます。○エクアドル監査委員会H・アリアス委員長「80年代と2005年には国家予算のほぼ半分(30~40億ドル)が債務返済に当てられていた。債務返済のために借金をしていた。債務返済に40億ドル、医療に4億ドル、教育は8億ドル」

○第三 . . . 本文を読む

少し古くなりますが、11月7日に放送されたBS世界のドキュメンタリー「ギリシャ 財政破綻への処方箋~監査に立ち上がる市民たち~」を紹介します。欧州諸国を襲う金融、財政危機の本質の見事な映像化に感嘆しました。

動画はNHKのサイトで、12月14日まで公開されています。※ギリシャ 財政破綻への処方箋〜監査に立ち上がる市民たち〜(NHK BS世界のドキュメンタリー)htt . . . 本文を読む

1979年に出版された樋口健二さんの写真集「原発」。オレンジ色の防護服を着て這うように作業する労働者や、首を上からささえて座っている被曝者の姿に強い衝撃を受けたものでした。

福島原発事故が追加されたこの写真集を改めて見ると、人々が原発が計画された当初から強い反対運動をし、その中で原発建設が強行され、労働者や地域住民が犠牲になってきたことが分かります。その証拠がこの写真集です。福島原発事故は突 . . . 本文を読む

「終わらない戦争」というドキュメンタリー映画を見に行ったよ。日本軍「慰安婦」被害がどんなもんか、被害者の話から研究者の話から、よく分かる映画です。大阪・十三の第七芸術劇場にて、今日の12/9の20:25までっ!です。 もう、泣いた、泣いた、 . . . 本文を読む

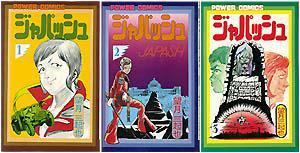

ずっと以前に読んだ漫画だが、最近どうにも気になって仕方がない漫画がある。それが望月三起也の『ジャパッシュ』である。 話は20世紀初頭にある日本の若い学者が古代マヤ文明の石碑の文字を解読したことから始まる。そこに世界の征服者の名前と生没年月日が記されていたのである。アレクサンダー、ジンギスカン、ナポレオン、ヒットラー、ジャパッシュ…と。そして、ドイツがポーランドに侵入して第二次世界大 . . . 本文を読む

現在北朝鮮(と新聞では書いていますが私はあまりこの呼称が好きでないので「共和国」と呼びますね)で製作された映画「安重根 伊藤博文を撃つ」が大阪・十三の第七芸術劇場で上映されています。 私はまだ未見なのですが。知人からチケット(特別鑑賞配給券)を数枚預かっていることもあり、ぜひ観に行きたいと思っています。 今この時期、共和国で作られた映画を観ることはとても重要です。 . . . 本文を読む

「お前だけは、ぜったいに呪い殺してヤル」。人形(ひとがた)の絵には穴が開けられている。冒頭で映し出されたAさんの遺書。 「なんでこんないい加減な組織に息子が殺されたのかと思うと無念でたまらない」と自衛官の息子が殺された母親が嘆く場面がとても残酷すぎると感じた。自衛官の自殺の数はここ10年でも急上昇している。自衛官の自殺者数は1994年から2009年で1248人、一般公務員の自殺率の1 . . . 本文を読む

NHK ETV特集「枯れ葉剤の傷跡を見つめて--アメリカ・ベトナム 次世代からの問いかけ」(1月30日)を観ました。 映画「花はどこへ行った」の監督坂田雅子さんが、ベトナム戦争を闘った米兵の二世がベトナムの被害者を訪ねるのに同行するという内容です。坂田さんがこの問題にかかわったきっかけは、ベトナム帰還兵であった夫が肝臓ガンのため54歳の若さで亡くなり、枯れ葉剤作戦 . . . 本文を読む

「米軍政下の沖縄--アメリカ世(ゆー)の記憶」

この本は、写真家森口豁さんが、1950年代から70年代初め、沖縄が米施政下にあったころを撮った写真集です。日本が沖縄に何を強いてきたのか、そして本土返還において沖縄の人々の気持ちをいかに裏切ったのかが伝わってきて、息苦しくなるほどです。その時代を沖縄の人たちは「アメリカ世(ゆー)」と言い、沖縄戦の時代を「戦世(いくさゆー)」、現代を「ヤマト世(ゆー)」と言うそうです。

. . . 本文を読む

彼女は沖縄の文化・伝統を、「本土」よりも劣等なものと考える自分たちの意識を問題にする。ウシさんは、沖縄の「悪口言葉」を列挙し、ウチナーグチがいかに豊かな表現力を持っているかを語る。それは、「癒し」や「沖縄の人は人の悪口を言わない」かのようなイメージを植え付ける昨今の沖縄ブームとは対極にある考え方だ。

沖縄での独特な教科書問題がある。たとえば、沖縄では桜が1月に咲く。ところが全国共通の教科書で . . . 本文を読む

「ウシがゆく―植民地主義を探検し、私をさがす旅」(知念ウシ著 沖縄タイムス社)を読んだ。

以前知念ウシさんの講演を聴いて、その「本土移設論」に強い違和感をもち、少なからず反感を抱いた。そしてそれを書いた文章に対して、批判のコメントももらった。

※7/6討論会「私たち関西にとって本土移設とは」に参加して(リブインピースブログ)

http://blog.goo.ne.jp/liveinpeac . . . 本文を読む

山口、大分、愛媛の間にある小さな祝島。祝島には西風・南風が強く激しく又やさしく吹く。風から家を守る為に土を練って石を積み上げて造った練塀(ねりへい)。厚さ50㎝高さは高いもので2m。一番の特徴は一つの囲みの中に複数の家があること。数戸の家は「株仲間」と同じで、数戸の家で山を開墾し畑を耕していた。塀の家々は家族のように助け合っている。島には共同作業という「まくり」という言葉があり今も活きている。島 . . . 本文を読む

鎌仲ひとみ監督の最新作『ミツバチの羽音と地球の回転』は、大阪のシネヌーヴォ(11月12日まで)他各地で上演中。

環境問題、原発、エネルギー問題に関心のある人はぜひ見に行きましょう! . . . 本文を読む

朝日新聞が毎週土曜日に追加発行している「be」に、広河隆一さんと「DAYS JAPAN」が大きく紹介された。10月9日(土)の「be」である。 「人々の意志が戦争を止める日が必ず来る」「一枚の写真が国家を動かすこともある」という「DAYS JAPAN」のキャッチフレーズにはじまり、米国によるイラク戦争開始の1年後に発刊されはじめたことや、出版不況で硬派の雑誌が次々に休刊する中、この9月に定期購読者が1万人の大台に乗ったこと、国際フォトジャーナリズム祭で注目を集めたこと、成功の見込みもないままの出発だったがボランティアに支えられたこと、そのほかパレスチナやチェルノブイリなどの取材などについても紹介されている。 . . . 本文を読む