京都国立博物館の「国宝展」

奈良国立博物館の「正倉院展」

東京国立博物館の「運慶展」

兵庫県立美術館での「大エルミタージュ美術館展」

そのほか東京のサントリー美術館、出水美術館 永青文庫、名古屋の愛知県立美術館などなど。

行きたいものが一杯。

歌舞伎座、国立劇場の歌舞伎、国立文楽劇場の文楽・・・

お金、いくらあってもたりません。

京都国立博物館の「国宝展」

奈良国立博物館の「正倉院展」

東京国立博物館の「運慶展」

兵庫県立美術館での「大エルミタージュ美術館展」

そのほか東京のサントリー美術館、出水美術館 永青文庫、名古屋の愛知県立美術館などなど。

行きたいものが一杯。

歌舞伎座、国立劇場の歌舞伎、国立文楽劇場の文楽・・・

お金、いくらあってもたりません。

前期展示はもういいか、と思っていたけれど、

やはり時間があったので、出かけてしまいました。

近鉄奈良駅からてくてく歩いてゆきます。

興福寺に百日紅。

奈良国立博物館の仏像館の南側や新館の池の前にも鹿。

ここからだと若草山が見えますね。

今日買った絵葉書。

国宝の京都知恩院の「阿弥陀二十五菩薩来迎図」

雲のたなびき方がスピーディーなので「早来迎」とも言われていますね。

滋賀県の聖衆来迎寺の「六道図」(国宝)は前15幅が同時に展示(~8/6)。

子供向けの「源信すごろく」

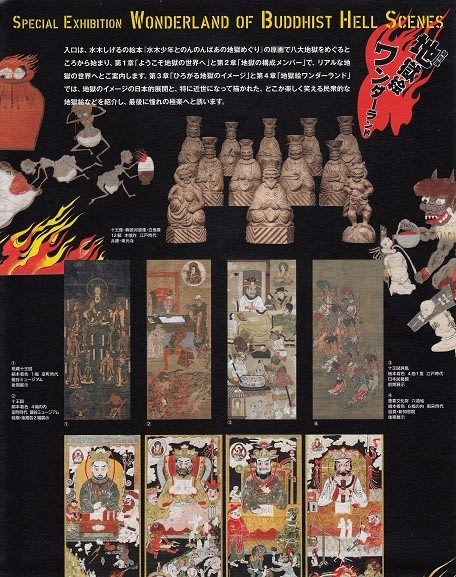

地獄絵、といえば今東京の三井記念美術館では「地獄絵ワンダーランド」が開催中。

9月末からは京都の龍谷ミュージアムに巡回でやってきます。

仕事が早く終わったので、今日は大阪中之島の国立国際美術館、そして間に合えば奈良国立博物館を訪れる予定。

近鉄で大阪難波駅まで、そこから大阪市営地下鉄四つ橋線で肥後橋駅まで。

地下鉄肥後橋駅の駅長室の前にこんな飾り。

肥後橋駅から地上に出て歩くこと10分あまり。

国立国際美術館が見えてきます。

美術館前の地面にバベルの塔の絵が。

少し早く着いたので、午後2時からの「子供向けミニ・レクチャー」に参加。

大人でも参加できます。

ブリューゲルやボスの話を聞くことができ、美術展を見るときにすごく参考になります。

きょうのちらし。

地下一階のパブリックスペースに、大友克洋氏の「INSIDE BABEL」が展示されています。

ガラスケース内に展示されていたので、撮影する姿が写り込んじゃっていますね。

買った絵葉書。

ブリューゲルのエッチングの「大きな魚は小さな魚を食う」

なんだか奇妙な絵ですね。

ボスもこのような奇妙な絵を沢山かいています。

なんだか見たことがあるなぁ、と思っていたら、そうそう、この前兵庫県立美術館で開催されていた、

「ベルギー奇想の系譜」に展示されていました。

新聞に寄ると、今は東京の「Bunkamura ザ・ミュージアム」に巡回しているようです。

「大きな魚は小さな魚を食う」をモチーフにしたマスコット。

今回の目的「バベルの塔」は、最前列で観るには30分ほど並ばないといけないようです。

そして最前列では移動しながらしか見ることができません。

後列では立ち止まって見ることができますが、いずれにしても絵が小さいので細かいところまで観るのは困難。

ところがその絵を拡大したものがパーテーションとして使われていて、それを見る方が細かいところまで観ることができます。

あ、それと東京藝術大学COI拠点の協力で巨大複製画が作成され、それも展示されているので、これまたいいですね。

図録を買えば、実物大のポスターが折りたたまれて付いているようです。

自分は芸術新潮で予習したこともあって、バベルの塔はそこそこ理解できたのですが、

その他の展示品はなかなか難しかったです。

機会があれば、もっと空いているであろう平日に再訪したい美術展でした。

ブータン展。

昨年から上野の森美術館→愛媛県美術館→岩手県民会館→山梨県立博物館と巡回してきました。

11月からは広島県立美術館に巡回します。

今回のちらし。

ブータン王国とは

ヒマラヤ山脈の南にあり、面積は九州とほぼ同じ、人口は約75万人。四季があり、未開の自然が残る豊かな国です。1972年に四代国王がGross Nationa Happiness(国民総幸福)を提唱。無理な開発をせず自然環境を大切にし、人々の暮らしの中にある伝統文化を守りながらゆっくり近代化を進めるという考えの国です。2005年の国勢調査では「幸せ」と回答した人が約97%を占め世界が驚きました。彼らが感じている幸福感は、ブータンの人々が信仰するブータン仏教、豊かな自然環境、国民からの信頼と尊敬の念が厚い王室と密接な関わりがあるのかもしれません。本展ではその根源となる伝統文化や思想にも迫ります。

「いまあなたはしあわせですか―?」

(ちらしより)

入口にあった看板。

一部の展示品は写真撮影可能です。

入り口で壁に掛けられた色鮮やかでエキゾチックな仮面の数々。

ブータンはチベット系仏教を国教とする敬虔な仏教国です。

仮面は、民衆に仏法や高僧の逸話を分かりやすく伝えるため考案された聖なる踊り「チャム」で使われます。

人々は祭りで、動物や道化、仏教の聖人の仮面をつけ、カラフルな衣装をまとい、舞い踊る。

その様子の映像が流されています。

生活用品。

女性の衣服である貫頭衣。

貫頭衣には二種類あり、サイドが縫われただけのもの(左)と、三角の当て布のあるもの(右)。

そのうえに「キラ」という一枚布を、ブローチやピンで留めて衣装にします。

こちらは男性用の衣装。

いろいろなところで映像が流されています。

難点はその音が大きくて、会場がとても五月蠅いことです。

しかし、その映像に出てくるブータンの人々、特に子供たち。

本当に日本人そっくりです。

ワンチュク国王の国会での演説も流されていました。

美しい英語でしたね。

1階の記念撮影コーナーでは巨大なマニ車があり、実際に回すことができました。

回す方向は時計まわりです。

回しているところを撮影してもらったのに、その画像が壊れていて見ることができません。

残念。

兵庫県立美術館に到着です。

美術館の入口へ向かう道、

今回の「怖い絵展」の注目作は、ロンドンナショナルギャラリーの至宝「レディ・ジェーン・グレイの処刑」が初来日。

縦2.5m、横3mにもおよぶ、ポール・ドラローシュの大作。

「9日間の女王」として知られる少女の最期を、繊細な筆致と緻密な構成で描いた本作は、まさに圧巻の一言です。

今回のちらしです。

「怖さは想像の友です。想像によって恐怖は生まれ、恐怖によって想像は羽ばたく。」(中野京子)

ドイツ文学者・中野京子氏が2007年に上梓した『怖い絵』は、「恐怖」をキーワードに西洋美術史に登場する様々な名画の魅力を読み解く好著として大きな反響を呼びました。これは、絵画が内包する情報をスリリングに掘り起こす氏の手腕もさることながら、「恐怖」という忌むべき感情に対して我々が抱く抗いがたい好奇心を強く刺激したからに他なりません。

同書の第1巻が刊行されてから10周年を記念して開催する本展は、中野氏を特別監修者に迎え、氏がシリーズで取り上げた作品を筆頭に、近世から近代にかけてヨーロッパ各国で描かれた絵画の中から「恐怖」を主題とする油彩画と版画の傑作を選び出し、神話、怪物、異界、現実、風景、歴史といったキーワードに沿って展示します。視覚的に直接怖さが伝わるものから、歴史的背景やシチュエーションを知ることによって初めて怖さが発生するものまで、普段私たちが美術に求める「美」にも匹敵する「恐怖」の魅惑を網羅的に紹介します。

(ちらしより)

一階に記念撮影コーナー。

階段を上って3階へ。階段を上り切ったところが入り口。

例によって絵葉書を購入。

スキャナーも調子が悪く、ザラついてしかスキャンできません。

「悪魔、地獄、怪物」から「彼女」 ギュスターヴ=アドルフ・モッサ。

彼女が座っているのは・・・

「神話と聖書」から「オデュッセウスに杯を差し出すキルケ―」ジョン・ウィリアムスウォーターハウス。

記念撮影コーナーの絵ですね。

「現実」から「ジン横丁」ウィリアムス・ホガース。

もう一枚「ビール街」というのがあってそちらは裕福な職人がビールを飲んでいる図。

ジンはビールよりもアルコール度数が高くしかも値段が安いので、どちらかというと貧民街。

酔いすぎて、自分の子供が階段から落ちそうになっているのに気づかない母が。

そして「歴史」から「レディ・ジェーン・グレイの処刑」ポール・ドラローシェ。

他にも「異界と幻視」、「崇高の風景」というコーナーもありました。

10月からは東京の上野の森美術館に巡回するようです。

では次に「ブータン展」へ。