今日の朝刊の記事です。

文楽の人形遣いの吉田和生さんが人間国宝に認定されるようです。

今文楽の人形遣いで人間国宝なのは、吉田蓑助さんだけです。

この前まで和生さんの師匠である吉田文雀さんがいらしたのにお亡くなりになって。

今後、桐竹勘十郎さん、豊松清十郎さん、吉田玉男さんなんかも認定されるのでしょうか。

今日の昼食は焼き餃子です。

皮が炭水化物なのでご飯は無しです。

今日の朝刊の記事です。

文楽の人形遣いの吉田和生さんが人間国宝に認定されるようです。

今文楽の人形遣いで人間国宝なのは、吉田蓑助さんだけです。

この前まで和生さんの師匠である吉田文雀さんがいらしたのにお亡くなりになって。

今後、桐竹勘十郎さん、豊松清十郎さん、吉田玉男さんなんかも認定されるのでしょうか。

今日の昼食は焼き餃子です。

皮が炭水化物なのでご飯は無しです。

七月大歌舞伎の夜の部の演目は、

一、舌出三番叟

二、盟三五大切(かみかけてさんごたいせつ)

序幕 佃沖新地鼻の場 深川大和町の場

二幕目 二軒茶屋の場 五人切の場

大詰め 四谷鬼横町の場 愛染院門前の場

夜の部はなんといっても「盟三五大切」ですね。

実は2011年の二月大歌舞伎でも出ています。

配役は、

2011年 今回

薩摩源五兵衛 実は不破数右衛門 片岡仁左衛門 片岡仁左衛門

芸者妲妃の小万 実は民谷召使いお六 中村芝雀 中村時蔵

船頭笹野屋三五郎 実は徳右衛門倅千太郎 片岡愛之助 松本染五郎

芸者菊野 尾上松也 中村壱太郎

仲居頭 お弓 中村京蔵 上村吉弥

賤ヶ谷伴右衛門 実はころつき勘九郎 嵐橘三郎 嵐橘三郎

徳右衛門同心 了心 片岡松之助 片岡松之助

若党 六七八右衛門 坂東薪車 尾上松也

家主くり廻しの弥助 実は民谷下部土手平 坂東彌十郎 中村鴈治郎

富森助右衛門 市川段四郎 松本錦吾

配役の「実は」が多いことで気づかされますが、なかなか人間関係が複雑です。

四世鶴屋南北の作ですが、彼は他にも「東海道四谷怪談」を書いています。いずれも「仮名手本忠臣蔵」の裏話となっています。討ち入りの仲間に入りたいばかりに、金の工面のために殺人を犯してしまう設定です。

今回の話「盟三五大切」も、そういうことがベースにあって、いろいろな勘違いを経て話が進行してゆきます。

自分的にはこういう江戸物はちょっと苦手です。

仁左衛門が出るなら、同じ殺人がからむ演目だと「伊勢音頭恋寝刃」が観たかったかも。

今日の目的は歌舞伎観劇です。

大阪松竹座新築会場二十周年記念「七月大歌舞伎」公演。

そうなんだ、もう新築開場して二十年。

自分が歌舞伎を観始めたころ、歌舞伎公演は同じ道頓堀の中座でした。

中座が閉館となった直後に中座は火事で焼失しましたね。

劇場正面に芝居絵。

そしてその外側に役者名がかかれた幟。

売店には片岡仁左衛門のポスターを販売中。

1枚3000円、2枚セットで5000円。高っ!

昼の部の演目は「夏祭浪花鑑」「二人道成寺」。

やはり大阪の夏は「夏祭浪花鑑」ですよね。文楽でもこれが出ます。

今は歌舞伎でも文楽でも「住吉鳥居前の段」「釣船三婦うちの段」「長町裏の段」しか出ない。

でも本当は全部で九段あります。

出演役者は浴衣や紗の着物を着ていて、夏らしい演目です。

本水を使う場面もあって。

江戸の役者は上方弁に苦労されるようですね。

体調不良のため、おつぎ役をする予定だった坂東竹三郎が休演。代役を上村吉弥。

今まで見たなかではこのおつぎは十三代目片岡我童が絶品でした。

夏祭の後は二人道成寺。

そういえば、最近京鹿子娘道成寺、観ていないなぁ。

故中村富十郎以来かな?

昼になって、昼食はまたまたスパゲティー。

冷やしておいたトマトソースを使って、ベランダのバジルを摘んでちぎってのっけた冷製スパゲティーにしました。

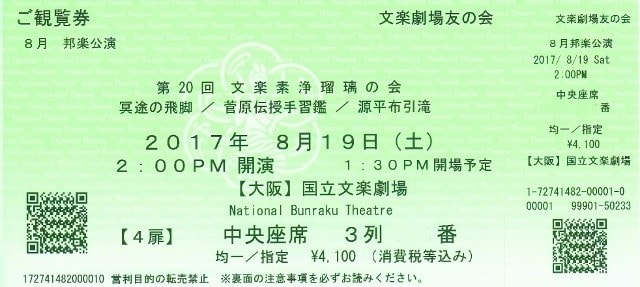

1階にある郵便受けを見に行くと、国立劇場チケットセンターからの封筒。

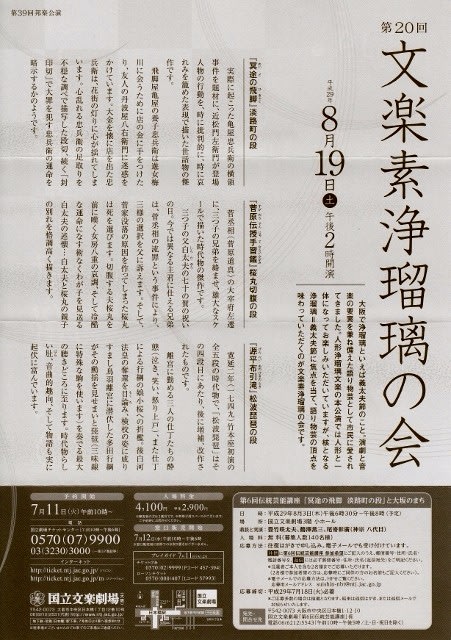

開封してみると来月の国立文楽劇場での素浄瑠璃の会のチケットです。

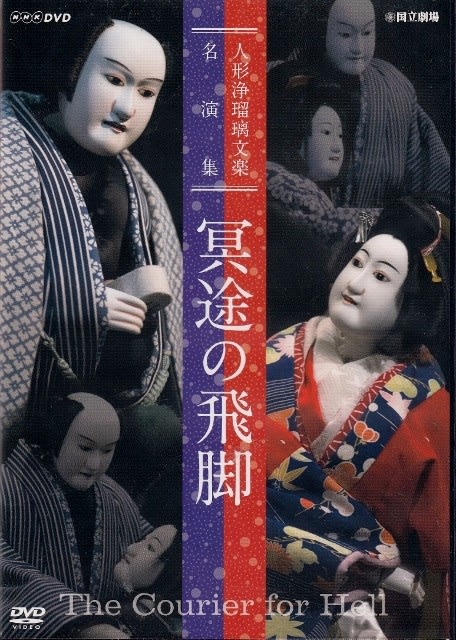

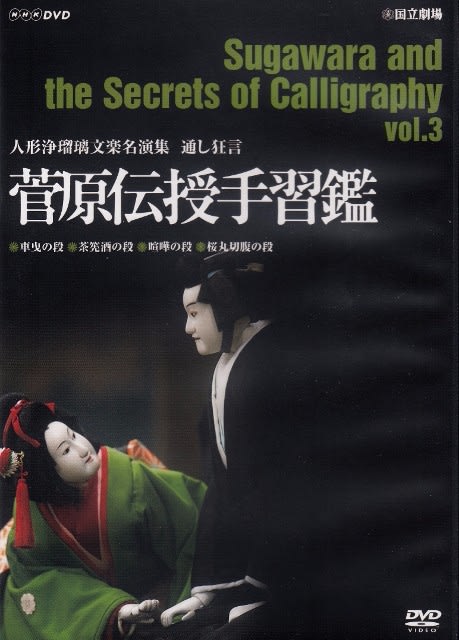

演目は冥途の飛脚から淡路町の段、菅原伝授手習鑑から桜丸切腹の段、源平布引滝から松波琵琶の段。

淡路町の段、桜丸切腹の段はDVDで持っているものの、松波琵琶の段は持っていません。

昼から夕方4時くらいまでこのDVDを観ておりました。

文楽と言えば今朝のNHKのピタゴラスイッチのアルゴリズム体操、

文楽の人形遣いの若手たちの使う人形でやっていましたね。

今日は午後1時開演の「文楽若手会」を観にでかけました。

まず資料室へ。

企画コーナーでは、前期「忠臣蔵を知る」(6月30日まで)。

先日訪れた文楽鑑賞教室(社会人のための文楽入門)で上演の「仮名手本忠臣蔵」のための企画のようです。

「仮名手本忠臣蔵」の芝居絵。

それぞれの場面の絵も展示されています。

高師直。

大序の「恋歌の段」の絵でしょうか。

これは五段目の「二つ玉の段」ですね。

百姓與一兵衛と斧定九郎。

今は猟師となっている勘平を武士に戻すために金を工面しようと、勘平に内緒で娘お軽を祇園に売った與一兵衛。

手付の金を懐に、夜の暗闇の中山崎街道を家に向かって急でいる途中、

山賊となっている斧定九郎に狙われ惨殺されます。

早野勘平。

七段目「祇園一力茶屋の段」の大星由良之助。

彼は主君の仇討ちを計画していますが、それを悟られぬように遊びほうけた振りをしています。

遊女となっているお軽とその実の兄、塩屋家の足軽となっています。

しかし足軽(下級武士)のため仇討ちに参加したくでもできません。

お軽はふとしたことから由良之助が仇討ちをするつもりであることを知ってしまいます。

平右衛門は妹がその秘密を知ったことを悟り、彼女を殺してそれを功に仇討ちの参加を願おうと思います。

二人が出会う前に、由良之助も秘密をお軽に知られたと悟り、彼女を身請けした上で殺そうとしています。

お軽は身請けされ、勘平に和えるとルンルン気分なのです。

そこへいきなり兄に斬り付けられ、ビックリ。

身を守るために懐の懐紙を投げ出します。

そのシーンですね。

同じシーンの浮世絵。

小道具の展示もありました。

「二つ玉の段」では定九郎が與一兵衛を殺そうとするときに、

與一兵衛が殺されないようにいろいろと述懐します。

その折に街道筋に立つこの地蔵尊を足蹴にして倒し、その台座にどっかと座ります。

足蹴にした時に地蔵尊が倒れるのですが、この地蔵の背中の穴に手を入れてバタリと倒します。

猪。

祇園一力茶屋の段で使われる小道具。

敵討ちをひそかに計画している大星由良之助。

同じ塩屋判官の家来でありながら、仇討ちに反対する、敵方に寝返っている斧九太夫(定九郎の父)。

由良之助が仇討ちする気があるのかを確かめるために、

塩屋判官の命日の前日である逮夜に蛸を食べさせようとする場面です。

「丁ど受けをれ肴をするわ」

と傍らに在りあふ蛸肴挟んでずっと

「手を出して足を頂く蛸肴。忝い」

と頂いて喰はんとする手をぢつと捕らえ

「コレ由良助殿、明日は主君塩屋判官の御命日。取り分け逮夜が大切と申すが、見事その肴貴殿は喰ふか」

この鏡は、お軽が由良之助の秘密に気づくこととなった鏡。

由良之助が密書を読もうとしているところ、お軽はその密書を恋文かと思い、

「余所の恋よと羨ましく、おかるは上より見下ろせど、夜目遠目なり字性も朧ろ、思い付いたる述べ鏡、

出して写して読み取る文章」

とあります。

さて二階へ上がります。

「社会人のための~」と同じで、プログラムは無料です。

若手、といってもそんなに若くはないんですね。

太夫だと初舞台が平成十年という方がいらっしゃいますね。

三味線では平成十一年が初舞台、

人形に至っては、初舞台が昭和五十七年・・・

いつの間にか、三味線の鶴澤寛太郎さんなんて今回出演の三味線のなかで三番目のベテランさんで、

人形の吉田蓑太郎さんも人形の中ではベテランの方になっています。

お二人とも自分が文楽を観始めた時にはまだ文楽研修生でもありませんでしたね。

この日の舞台は収録されていました。

帰りは座って帰りたかったので、快速急行ではなく準急で。

途中停車した「瓢箪山」駅に「楠木正行公墓」と書かれた石碑が。

東大阪市往生院六萬寺に楠木正行(楠木正成の嫡男)の胴体が、

京都市の善入山宝筐院に楠木正行の頭が葬られているそうです。

あちこちに選挙看板。

奈良市長選挙、奈良市議会議員選挙があるようです。