2025年1月31日

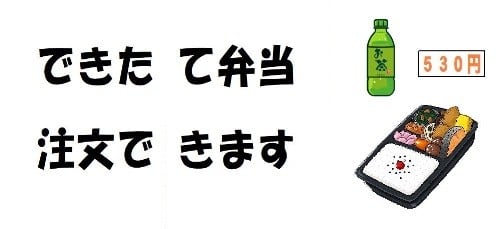

数年前に次のような店頭ポップを見ました。実際はA4用紙6枚で作られていましたが、記憶を頼りに上半分を作ったものです。3枚を横につなげています。、

「できたて弁当 注文できます」と伝えたいのだと思いますが、どうしても「できた て弁当」 「注文で きます」と読めてしまいます。

「て弁当」は「手弁当」が浮かび、意味は違いますが「手作り弁当」を想像しました。店内調理のコンビニだったので、注文すると店内に並んでいる弁当とは別に、できたての弁当を出してもらえるという意味でしょうか。

何かのソフトを使って1ページずつレイアウトしたのでしょうね。1ページ目は簡単ですが、2ページと3ページは行の位置を揃えるにも苦労するかもしれません。

何よりも左右の配置です。2ページの「できた」は右寄せで、3ページの「て弁当」は左寄せ。その設定は簡単ですが、継ぎ目の文字の間隔が大変です。

ひとつは用紙の周囲の余白です。この余白が用紙の継ぎ目に入ります。余白を0にすれば解決のように思えますが、そんなに簡単ではありません。

二つ目に文字と文字の間に入るスペースの問題があります。文字は続けて打っている(空白は入れてない)のにレイアウトの時点でソフトが勝手にスペースを入れてレイアウトの調整をしています。

「できた手弁当」の「で」と「き」の間、「き」と「た」の間は同じ間隔になりますが、用紙の継ぎ目の「た」と「て」の間は自分で間隔を調整しなければならないのです。

多くのプリンターにはポスター印刷の機能があります。1枚(ページ)の原稿を拡大して複数枚の用紙に分割印刷し、つなぎ合わせることで大きな印刷物を作る機能です。

一般的には用紙の周囲に印刷されない部分ができるので、その部分を切り取ることを前提として印刷されます。文字や画像が用紙の継ぎ目をまたぐ場合はこの機能が必要ですが、今回の場合は継ぎ目には何もありません。それでポスター印刷を使わなかったのかもしれませんね。

そのために余計なスペースが入って、「できた 手弁当」のように読みにくい、あるいは誤解を与えるようなレイアウトになったのだと思います。このようなポップはよく見かけます。

ポスター印刷を使わずにこれを防ぐためには、テクニックが必要です。詳細は省きますが、「できたて弁当」を通常の文字ではなく画像として扱うのです。そうするとページからはみ出してレイアウトできるので、はみ出す量を調整します。次のページ目も同様にすると文字の間隔が揃います。

少し難しくて手間もかかりますが、ポスター印刷にして、印刷できない部分をカットする手間は省けます。

この問題を解決する方法を2つ紹介します。

「レイアウトワープロ はりの助」を使うのです。

【はりの助】には3つのポスター印刷があります。ひとつは一般的なポスター印刷と同じように印刷できない部分をカットする方法です。

二つ目は今回のように用紙の継ぎ目には印刷するデータを配置しない方法です。【はりの助】は指定枚数の用紙をつないだ状態でレイアウトします。用紙の継ぎ目も表示されるのでそこを避けて文字や画像を配置することができます。

3つ目は独自に開発した「カット不要印刷」を使う方法です。プリンターが「フチなし印刷」に対応していればこの方法がお薦めです。何の制約も受けずに思い通りにレイアウトしてフチなしで印刷します。用紙の端まで印刷できるのでカットすることなくそのままつなぎ合わせることができます。

ひと束の用紙から取り出しているのに、微妙に大きさが異なる用紙があります。その場合は継ぎ目が少しズレることがありますが、ほとんどの人は気にしていないようです。そのようなポップは数多くあります。

1枚1枚のサイズがきちんと揃っている用紙だと、新聞の番組欄のような小さな文字でもきれいにつなぎ合わされます。また細かな描写の写真も継ぎ目が分からないくらいに印刷できます。

ホームページに印刷見本があるのでご覧下さい。パソコンの画面だとかなり拡大しないと、どこでつないでいるか分からないと思います。

話がそれましたが街中で見かけるポップなどの掲示物を観察すると色々な発見があります。気が向いたら観察してはどうでしょうか。

おじさんからの動画のお知らせ

「おじさんとおばさんのつぶやき」

「つぶやき」の目次

「家を建てるなら」の目次