→ Woman's place is at the typewriter

桜美林大学大学院 国際学研究科 2000年度修士論文等題目一覧要旨 環太平洋地域文化専攻(春学期)←

→ 女性史の中の「ホワイトカラー・ガール」

―20世紀初頭のアメリカ合衆国における女性事務職の創出

小松由美 高橋裕子指導教授

目 次

1 序章

2 産業構造の変化に伴う事務職の成立

2.1 産業構造の変化とタイプライターの発明

2.1.1 農業中心社会から工業中心社会へ

2.1.2 男性中心の小規模オフィス

2.1.3 タイプライターの発明

2.2 タイプライターとオフィスの変容

2.2.1 タイプライターと教育

2.2.2 オフィス機器としてのタイプライターの導入

2.2.3 業務の流れの変化とオフィスの変容

2.3 事務職への女性の参入とその女性化

2.3.1 事務職の女性化の趨勢

2.3.2 労働力としての女性受容の真の目的

2.4 タイプライターと事務職―「ホワイトカラー・ガール」の誕生

3 女性の仕事としての事務職

3.1 女性労働の動向

3.1.1 20世紀初頭の女性の社会進出に対する見方

3.1.2 高等教育の普及

3.2 事務職のとらえられ方

3.2.1 就労しようとする女性・就労している女性の視点から

3.2.2 雇用者の視点から

3.2.3 高等教育機関の就職アドバイザーの視点から

3.2.4 大衆向けのアドバイスブックから

3.2.5 同時代のフェミニストと学者の視点から

3.3 事務職の魅力

3.3.1 事務職と他の職業との相違

3.3.2 事務職に求められた資質と能力

3.3.3 女性性の表出

4 「ホワイトカラー・ガール」のイメージ

4.1 「ホワイトカラー・ガール」とは

4.1.1 「ホワイトカラー・ガール」の定義とその起源7

4.1.2 「ホワイトカラー・ガール」を目指すということ

4.2 映画・大衆文学作品に描かれた事務職女性

4.2.1 「ホワイトカラー・ガール」を描いた作品の傾向

4.2.2 作品を通しての検証

4.3 「ホワイトカラー・ガール」を描いた3つの作品から

4.3.1 The Job (小説1917年)

4.3.2 Alice Adams (小説1921年、映画1935年)

4.3.3 Kitty Foyle (小説1937年、映画1940年)

4.4 3つの作品に見られる「ホワイトカラー・ガール」像

5 女性事務職の現実

5.1 「ホワイトカラー・ガール」の限界

5.1.1 大衆文化がもたらした影響

5.1.2 事務職女性に向けられた性的対象としてのまなざし

5.1.3 現実の事務職女性

5.1.4 理想との隔たり

5.2 イメージと現実のはざまで

6 終章

参考文献

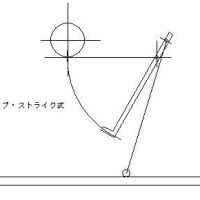

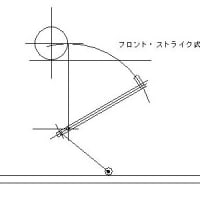

19世紀末にタイプライターが発明され、オフィス機器として導入されたことが、後に女性が事務職に参入する契機となった。初期のタイプライターは、ミシンやピアノ、織機に類似していたことから、女性にとって扱いやすいように発明当初から工夫されていたとも考えられる。しかし、事務職への女性の参入は、それよりももっと早い南北戦争時に、兵役についた男性たちの代わりとして、一時的に就労することで始まっていた。

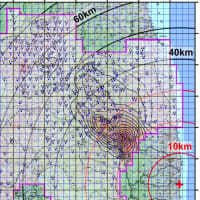

それでは、なぜ19世紀末から20世紀初頭にかけて、事務職に従事する女性が急激に増加するようになったのか。ミシガン州立大学の歴史学者であるリサ・ M・ファインは、事務職が19世紀後半に生きた多くの女性たちに「良い」仕事だと確信を持って従事されていなければ、事務職が急速に女性化し、「女性の仕事」とはならなかったと述べている。女性たちにそのような認識を与え、事務職に駆り立てるように後押しする役割を果たしたのが、アドバイスブックや大衆文化であった。大衆文化に表された「ホワイトカラー・ガール」は、自分がそれまで置かれてきた境遇を、努力によって見事に変え、立身出世する女性たちばかりであった。ある主人公の女性は社会的地位が上昇するような結婚を手に入れ、また別の主人公は男性と対等に仕事をこなして高い評価を受け、昇進を遂げていった。そのような「ホワイトカラー・ガール」のイメージに憧れを抱き、20世紀初頭の女性たちは次々と事務職に参入していった。1880年には全事務職者数のうち女性は4%(2,315人)だったが、タイプライターがオフィス機器として本格的に導入されるようになった後の1890年には21%(45,553人)、1900年には29%(104,400人)、1910年には37%(386,800人)にまで増加し、1920年には50%(1,038,400人)にまで達した。この増加傾向は、1930年以降も続いた。

19世紀末のタイプライターの発明とその後の産業の興隆によって、多くの女性たちが事務職に参入し、それが女性化したことは、女性たちに果たして何をもたらしたのだろうか。事務職がたとえ誕生当初から、現代でいうところの「ピンクカラー・ワーク」の要素を内包していた仕事であったとしても、事務職の女性化の趨勢は、女性が職場には必要不可欠な存在となったことを物語っている。少なくとも、それまで女性が参入したことのなかった、ビジネスという「男性の聖域」に、大量に女性たちが参入したことは新たな第一歩だったのであり、女性が従事できる公的領域を後世に拡大した要素があったことは指摘しておかなければならない。