いいことも、よくないこともあった(ような気がする)2024年も暮れようとしています

笑い納めていただくのがなによりと、年末恒例(と私が勝手に決めている)の企画のお届けです。ネタ元は、「最後のちょっといい話」(戸板康二 文春文庫 1994年)で、今回でその利用は最後になります(文末に直近2年分へのリンクを貼っています)。引用は原文を基本とし、いささかお古い話題ですので、適宜、人物に関する情報と私なりのコメントを< >内に付記しました。合わせてお楽しみください。

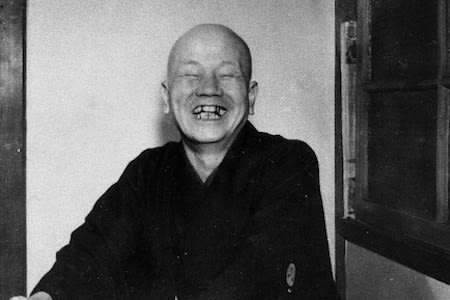

★古今亭志ん生が大昔、いわゆる「なめくじ長屋」にいたころ、本麻の蚊帳というのを「三十円の品物ですが即金なら十円に致します」という口上で売りに来た。

キチンと畳んであるのをつい確かめもせず、長火鉢の引き出しから紙幣を渡してしまった。さて開いたら、蚊帳の切れっぱしを畳み、赤い縁と環をつけて、見せかけだけのイカサマ。しまったと口惜しがったが、ふと気がついた。「うちに十円札があるはずはないんだ。あれは一枚五厘で売っていたおもちゃの紙幣だった」<まんま、落語の世界ですね>

★保志<相撲取り(本名)>が大関に昇進した時、本姓ではもうおかしいので、四股名を考えようということになり、はじめ十勝の生まれなので、十勝海としたいと言ったら、九重親方が「だめだね、十勝では優勝できない」

それで、北勝海になった次第。

★里見弴<作家>という筆名は、電話帳を開いて、パッとあけたページが「さとみ」だった。そのページをトンと突いたのが、弴になった。三島由紀夫もやはり電話帳だった。私も電話帳を番号を調べる以外に引くことがある。私の場合は小説の犯人の名前を決めたあと、それと同姓同名の人がいてはいけないからだ。<こんな「便利な」利用法がありました>

★私の近くでは、義父の名前が山口一、フルネームで七画である。一方、私が時々便りを書く作家綱淵謙錠という姓名は、最も字画が多い。本名をそのまま筆名を使わずいるのは立派だと敬服するが、子供のころから、さぞ大変だったであろうと推測する。

★毎年、酒造組合が、酒にちなんだカルタを公募する。ある年、1等は「ツケの一声」というのだったが、審査員の田辺聖子のも、おぼえている。

「たたけよ酒屋開かれん」

★大正時代に初代柳家小せんという落語家がいました。本名鈴木万次郎というので、仲間から万公と呼ばれていました。それで表札に「鈴木万公」と書いて出したら、巡査に叱られたとのこと。

★戦前のこと。劇場に臨官席というのがあって、警官が見に来ました。上演台本もあらかじめ届けて検閲を受ける仕組だ。

ある時「一度でいいから接吻してください」の「接吻」をカットといわれた。カットされたセリフは客席を大いに喜ばせたという。どうか、カットして読んでみてほしい。

★司葉子が上原謙と共演した映画がある。撮影が終わったあと、丁重な礼状を出した。そのあとで再会した時、上原が「あなた、私が嫌いですか」といったので、おどろいて、「なぜそんなことをおっしゃるんです」と反問したら、「封筒の宛名が、上原嫌でしたよ」

<「嫌」って、「女偏」の漢字なんですけど・・・>

★テレビの悪役の名人といわれる八名信夫が、九州自然野菜組合で発売しているキャベツの青汁のCMをたのまれ、スタジオではじめてその汁を飲んだら、青くさくてたまらない。思わず苦い顔をして「まずい!」といってしまった。これではCMにならないと、同席していた組合の幹部がしばらく相談して、こう決めた。とにかく一杯飲んで、「まずい!」といったあと、次に「もう一杯」というのである。<このCMは覚えています。現場での機転が産んだ「名作」だったのですね>

なお、来たる年は、1月1日(水)に新年のご挨拶とミニ記事を、そして、1月3日(金)から通常の記事をアップの予定です。本年も「芦坊の書きたい放題」をご愛読いただきありがとうございました。2025年も引き続きのご愛読をお願い申し上げます。どうぞ良い年をお迎えください。

芦坊拝