5.環境問題が潜行した景気高揚の時代

(1)再び物質・エネルギー多消費時代へ

1970年代後半頃から高度経済成長の狂乱が一段落し、先端技術の活用による産業の高度化によって、新たな商品が生まれ国民生活もより豊かで利便性に富んだものになっていくとともに、国民生活における余暇時間の増加や価値観の個性化・多様化を背景に、生活の質の向上や精神的な豊かさを求める国民意識も高まってきた。

1977年には、石原慎太郎環境庁長官が、「快適な環境懇談会」を発足させ、アメニティという言葉も、この時登場した。これは、OECD(経済協力開発機構)環境委員会が1976年から77年にかけて実施した日本の環境政策のレビューを1つの契機とするものだと言える。このレビューでは、「日本は数多くの公害防除の戦闘を勝ち取ったが、環境の質を高める戦争ではなく、まだ勝利をおさめていない」と指摘し、公害を防除するだけでなく、さらに進めて環境の快適さ(アメニティ)の向上を目指していく必要があることを示唆した。

その後、環境の快適さはともかく、モノの面での快適さは確実に追求されてきた。例えば、1980年には東海道新幹線「ひかり号」にリクライニングシートが登場し、1981年には富士写真フィルムのインスタントフォトシステム、洋服のDCブランド(デザイナーとキャラクターブランド)等が登場した。ペットボトルやカード式公衆電話の登場、その後のテーマパーク流行りの先駆けとなった東京ディスニーランドのオープン等もこの頃である。

こうしたアメニティがもてはやされる時代を経て、1980年代後半以降、景気は再び拡大基調となった。高級化や多様化の傾向を示した個人消費の変化は、確実に内需を拡大させ、景気拡大を支えることとなった。

(2)バブル景気への突入

1985年のプラザ合意で、先進5ケ国蔵相は為替市場に協調介入することを決めた。これは、当時のアメリカの国際競争力が低下し、日本の国際収支が黒字を続ける中で、経済不均衡を是正するための措置であった。この結果、円高となり、株価が急上昇した。そして、株価と連動して土地価格が上昇し、1986年以降東京を中心に土地需要が大きく拡大した。そして、地価上昇を狙った投機的投資がさらに地価を上昇させ、さらに投機を促すというスパイラル(悪循環)が働き、日本経済はバブル景気へと突入した。

国民消費も、資産価値の上昇に支えられ、拡大基調となった。消費者は、1970年代の石油危機を忘れたかのように、消費を拡大し、エネルギー消費量を拡大させることになった。例えば、この時期に、乗用車の燃費は同一車種でみると向上しているが、消費者がより大型の車を購入する傾向が進み、実際に購入された新型乗用車の平均燃費は悪化した。また、サービスの分野では、余暇・レジャー支出や外食等が大きく伸びた。

(3)エネルギー価格の低下と産業高度化による新たな環境問題

景気拡大の産業側の要因の1つは、原油等の1次産品価格の大幅な低下にある。電力料金は、1974年に省エネルギーを目的とした料金体系の改正により、世界で最も高額に設定されたが、1988年及び89年には、燃料費の低下を反映して、電気料金も引き下げられた。

わが国のエネルギー消費量は第2次石油危機があった1979年度以降平均的には横這いで推移してきたが、1987年度以降前年比5%以上の大幅な伸びを示すことになった。生産1単位当たりのエネルギー原単位の改善が停滞したこと、家電製品のエネルギー効率についても向上があまり見られなくなったこと等に加え、景気拡大の局面において、鉄鋼、化学、パルプ等のエネルギー多消費型産業の生産が大きく拡大したこと、業務部門においても業務用床面積の増大や、OA機器の導入が進んだこと等が、エネルギー消費の再拡大傾向の要因になったと考えられる。

経済成長を支えたもう1つの要因に、産業の高度化がある。企業は、円高の厳しい経営環境を克服していくため様々な努力を行った。それは、おおよそ、①製品の高付加価値化、②産業技術の高度集約化(ハイテク化)、③情報化の活用、④経営の多角化の4つの方向に集約できる。

こうした産業における変化は、環境面での新しい局面を生じさせた。先端技術を活用した高付加価値型産業の開発は、高度経済成長期において問題とされてきた硫黄酸化物等の汚染物質による公害問題を発生させる可能性は小さいものの、化学物質の利用拡大と使用形態の変化をもたらし、廃棄物の性状を変化させる可能性を持っている。また、情報化の進展によるOA機器の普及は、エネルギー消費量を高めるとともに、紙の使用量を増大させた。さらに、高度に専門・分化した機能を持つ製品は、再利用(リユース)やリサイクルの容易性を損なうことにもなった。

(4)大都市圏と地方圏の格差拡大

1980年代後半の個人消費の拡大や民間設備投資の拡大は、地方圏にも広がりを見せた。産業の高度化についても、1983年のテクノポリス法(高度技術工業集積地域開発促進法)が制定され、地方圏の産業の高度化も推進させた。1960年代に進められた新産業都市や工業整備特別地域を中心にした拠点開発方式が、重化学工業の地方分散を進めたのに対し、テクノポリス法は、電子・機械等の先端技術産業を中心に地方分散を進める制度であった。

新産業都市等と同様、テクノポリスは地域振興にどれだけの効果をあげることが出来たのか、疑問が呈されている。すなわち、これらの工業政策は、大都市圏の企業を地方圏に誘致し、関連産業の発展→地域の所得の上昇→公共投資の財源確保等の波及的効果を期待したものであったが、外部から誘致した企業と地域の産業との連関は築きがたく、十分な効果を得ることが出来なかったという指摘である。

さらに、1980年代には円高が続く中で、労働集約部門の海外移転が進み、国内での一層と研究開発投資、技術集約型高付加価値部門への集中・統合が進められた。産業の高度化は大都市圏を中心に進み、地方圏に立地する労働集約部門はますます空洞化が進んだ。テクノポリスとしての成功をおさめた地域もあったが、全体としては大都市圏と地方圏の格差がますます拡大したと言える。農業においても、市場開放要求による農産物の輸入自由化が進み、地方圏の基盤はますます脆弱なものとなった。

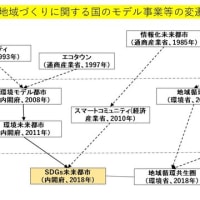

一方、1980年代に入り、盛んに「地方の時代」という言葉が聞かれるようになった。「地方の時代」は、最初、1978年に首都圏の革新自治体が組織した「首都圏地方自治研究会」で使われた。その後、景気が拡大基調になる中で、大分県での一村一品運動や熊本県の日本一運動等を景気に、ふるさと創世事業が国の施策ともされ、地方自治体の創意工夫や個性を活かした地域づくりが注目されるようになった。大都市圏の企業の誘致によって、全国画一的な地域づくりを行っても効果がなく、地域の魅力も損なうことに気づいた地域が、代替的な方策を模索し始めたのが、1980年代だとも言える。

6.1990年代の環境問題の特徴

(1)公害問題への対策の一巡

前節に示したように、明治維新後に始まり、戦後に飛躍的に進展した工業化とエネルギー革命は、日本を経済大国に押し上げ、一方で、数多の環境問題を引き起こしてきた。それへの対応は、当初は問題発生後の補償という形で成されたが、1970年代には特に製造過程からの排出濃度や排出量に対する規制制度が整備され、いわゆるエンドパイプ型の対策が進められてきた。一方、1970年代には2度の石油危機を経験し、資源利用の面からの取組み(いわゆる省エネルギー化)が進められた。産業活動は、環境からの資源調達をインプットとし、活動に伴って環境負荷をアウトプットとすることで成立していることを考えると、1970年代は、インプットとアウトプットの両面からの対応が進められた。そして、低燃費自動車が国際競争力を獲得したように、1970年代の環境配慮は、わが産業の国際競争力を高める結果となり、内需拡大や好調な貿易収支によって支えられた1980年代後半からのバブル景気へと突入した。

1980年代には、1960年代に社会問題化した深刻な公害問題等が新たに発生することはなかった。公害対策が一巡したとも言える。しかし、環境問題は目に見えにくい形で進行し、1980年代後半頃から、新たな環境問題がクローズアップされ、新たな問題への本格的対応を迫られる1990年代を迎えることになった。

1990年代に対応が迫られてきた環境問題は、具体的には、地球環境問題であり、廃棄物問題であり、有害化学物質問題等である。これらの問題は、高度経済成長期の公害問題といくつかの根本的な相違点を有している。以下に、3つの相違点を示す。

(2)現在問題の特徴その1

~製品のライフサイクル問題であること~

これまでの問題との相違点の1つめは、これらの問題が「製品のライフサイクル問題」であることである。すなわち、高度経済成長期に深刻化した公害問題の要因は、主に製造過程からの汚濁物質の排出によるものであったが、1990年代の新たな問題は、原材料の調達や製品の消費、廃棄といった製品のライフサイクル全般における環境負荷が問題となっている。

例えば、地球温暖化は製造過程での二酸化炭素排出はもとより、消費過程の排出、あるいは森林からの木材調達に伴う森林破壊が大きな排出源となっている。廃棄物は当然ながら廃棄過程の問題である、それに対する製造者の責任、すなわち製品のライフサイクルに対する製造者の責任が問われている。また、化学物質も製造過程からの排出だけでなく、使用過程、廃棄過程での排出やそれに伴う人間の摂取が問題視されている。

このように、「製品のライフサイクル問題」であることは、環境負荷の発生源は、製造業者に特定されるのではなく、発生源がユーザーも含めて、不特定化していることを意味する。そして、不特定多数が排出源となる問題の対策を進める上では、不特定多数のモラル向上が期待される、それには限界があり、不特定多数の行動を規定する社会経済システムのあり様とともに、製品生産者の責任がより強く求められている。

(3)現在問題の特徴その2

~時空間スケールが大きく、リスク問題であること~

2つめの相違点は、今日の問題の時空間スケールが大きいということである。大気汚染や水質汚濁等の公害は、どちらかというとローカルな発生源によるローカルの問題であるが、地球環境問題はローカルな発生源が積み重なった結果、グローバルなスケールで生じる影響だと言える。ただし、地球環境問題といわれる問題群の中には、地球環境全体の問題であるオゾン層の破壊や地球温暖化等のように地球上のすべてに影響を与える問題もあれば、酸性雨や有害化学物質の越境移動等、地球上のすべてに影響を与える程ではないが、国境を越えて影響を生じる問題もある。

時間スケールでみると、環境負荷が人間活動への影響を与える問題としてフィードバックされる期間が長いという特徴がある。例えば、フロンガスがオゾン層に到達するには10年位の時間を要する。また、地球温暖化についても、人間活動に影響を与えるような海水面の上昇等の影響は半世紀ほどのスケールで顕在化するものだと言える。廃棄物問題にしても、廃棄物処分場が将来的にますます足りなくなるという認識によって、対応を迫られている。有害化学物質についても、現世代の問題であるとともに人体中での生物濃縮等により、将来世代により深刻な影響を与える問題だと言える。

このように、環境影響に係る現象解明が進められた結果、環境影響に対してあまりに無知であった時代と異なり、将来を予見し、未然防止をより重視した対応が求められてきている。

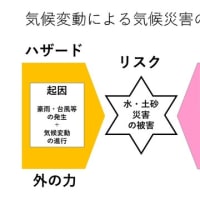

また、時間スケールの大きな影響が問題視されていることは、科学的知見の積み重ねの基に、将来のリスク(Risk)が現在の問題として社会に共有化されてきていることを意味する。リスクとは、「人間活動に伴う望ましくない結果とその起こる確率である」と定義される。環境や人体への「影響の大きさ」に「発生の確率」を掛け合わせて評価するのがリスクの基本的考え方である。このリスクの考え方は、有害化学物質の悪影響の未然防止を考える上で使われるが、地球温暖化防止や廃棄物問題もいうならば将来のリスクを現在、評価していることになる。

(4)現在問題の特徴その3

~大量生産・大量消費に係る構造的問題であること~

3つめは、1990年代の問題は、「大量生産・大量消費に係る構造的問題」ということである。例えば、地球温暖化の要因となる二酸化炭素の排出を抑制するために、これまでの産業発展を支えてきた大量生産・大量消費の様式が根本的に問われている。これは、1970年代に進められた排出源での除去やエネルギー消費原単位の改善に限界が生じており、生産・消費活動の総量自体を抑制しなければ、問題解決が図られない状況が認識されているためである。

また、廃棄物についても、発生した廃棄物のリサイクルにも限界があり、抜本的にモノの生産・消費自体を見直すことが求められている。有害化学物質の蔓延も、大量生産・大量消費を前提に、化学物質の便利さのみを重視してきた結果であると見ることが出来る。

なお、地球温暖化や廃棄物問題、有害化学物質にせよ、我々の活動に伴うアウトプットの問題だが、特に地球温暖化防止の観点からの省エネルギー、廃棄物問題の観点からの再生資源利用等が進められており、今日のアウトプット問題はインプット問題にもなっている。

【参考文献】

1.石川栄輔「大江戸・リサイクル事情」、講談社、1997.10

2.室田武、多辺田政弘、槌田敦編「循環の経済学」、学陽書房、1995

3.「ニッポン型環境保全の源流」現代農業1991年9月臨時増刊、(社)農山漁村文化協会

4.環境庁「環境庁二十年史」、(株)ぎょうせい、1991.10

5.通商産業省「産業と公害」、通産資料調査会、1986.5

6.飯島伸子「環境社会学のすすめ」、丸善(株)、1995.6

7.三和良一「日本経済史」、(社)放送大学教育振興会、1989.4

8.北九州市「北九州公害対策史」

9.地球環境経済研究会「日本の公害経験」、合同出版、1991.12

10.国民生活センター編「戦後消費者運動史」、大蔵省印刷局、1998.3

11.岸康彦「食と農の戦後史」、日本経済新聞社、1996.11

12.大来佐武郎監修「地球環境と経済」、講座「地球環境」第3巻、中央法規出版社、1990.9

13.吉田和男「平成不況10年史」、PHP研究所、1998.12

14.守友祐一「内発的発展の道」、(社)農山漁村文化協会、1991

15.真鍋隆「地域経済革命」、実教出版、1986

(1)再び物質・エネルギー多消費時代へ

1970年代後半頃から高度経済成長の狂乱が一段落し、先端技術の活用による産業の高度化によって、新たな商品が生まれ国民生活もより豊かで利便性に富んだものになっていくとともに、国民生活における余暇時間の増加や価値観の個性化・多様化を背景に、生活の質の向上や精神的な豊かさを求める国民意識も高まってきた。

1977年には、石原慎太郎環境庁長官が、「快適な環境懇談会」を発足させ、アメニティという言葉も、この時登場した。これは、OECD(経済協力開発機構)環境委員会が1976年から77年にかけて実施した日本の環境政策のレビューを1つの契機とするものだと言える。このレビューでは、「日本は数多くの公害防除の戦闘を勝ち取ったが、環境の質を高める戦争ではなく、まだ勝利をおさめていない」と指摘し、公害を防除するだけでなく、さらに進めて環境の快適さ(アメニティ)の向上を目指していく必要があることを示唆した。

その後、環境の快適さはともかく、モノの面での快適さは確実に追求されてきた。例えば、1980年には東海道新幹線「ひかり号」にリクライニングシートが登場し、1981年には富士写真フィルムのインスタントフォトシステム、洋服のDCブランド(デザイナーとキャラクターブランド)等が登場した。ペットボトルやカード式公衆電話の登場、その後のテーマパーク流行りの先駆けとなった東京ディスニーランドのオープン等もこの頃である。

こうしたアメニティがもてはやされる時代を経て、1980年代後半以降、景気は再び拡大基調となった。高級化や多様化の傾向を示した個人消費の変化は、確実に内需を拡大させ、景気拡大を支えることとなった。

(2)バブル景気への突入

1985年のプラザ合意で、先進5ケ国蔵相は為替市場に協調介入することを決めた。これは、当時のアメリカの国際競争力が低下し、日本の国際収支が黒字を続ける中で、経済不均衡を是正するための措置であった。この結果、円高となり、株価が急上昇した。そして、株価と連動して土地価格が上昇し、1986年以降東京を中心に土地需要が大きく拡大した。そして、地価上昇を狙った投機的投資がさらに地価を上昇させ、さらに投機を促すというスパイラル(悪循環)が働き、日本経済はバブル景気へと突入した。

国民消費も、資産価値の上昇に支えられ、拡大基調となった。消費者は、1970年代の石油危機を忘れたかのように、消費を拡大し、エネルギー消費量を拡大させることになった。例えば、この時期に、乗用車の燃費は同一車種でみると向上しているが、消費者がより大型の車を購入する傾向が進み、実際に購入された新型乗用車の平均燃費は悪化した。また、サービスの分野では、余暇・レジャー支出や外食等が大きく伸びた。

(3)エネルギー価格の低下と産業高度化による新たな環境問題

景気拡大の産業側の要因の1つは、原油等の1次産品価格の大幅な低下にある。電力料金は、1974年に省エネルギーを目的とした料金体系の改正により、世界で最も高額に設定されたが、1988年及び89年には、燃料費の低下を反映して、電気料金も引き下げられた。

わが国のエネルギー消費量は第2次石油危機があった1979年度以降平均的には横這いで推移してきたが、1987年度以降前年比5%以上の大幅な伸びを示すことになった。生産1単位当たりのエネルギー原単位の改善が停滞したこと、家電製品のエネルギー効率についても向上があまり見られなくなったこと等に加え、景気拡大の局面において、鉄鋼、化学、パルプ等のエネルギー多消費型産業の生産が大きく拡大したこと、業務部門においても業務用床面積の増大や、OA機器の導入が進んだこと等が、エネルギー消費の再拡大傾向の要因になったと考えられる。

経済成長を支えたもう1つの要因に、産業の高度化がある。企業は、円高の厳しい経営環境を克服していくため様々な努力を行った。それは、おおよそ、①製品の高付加価値化、②産業技術の高度集約化(ハイテク化)、③情報化の活用、④経営の多角化の4つの方向に集約できる。

こうした産業における変化は、環境面での新しい局面を生じさせた。先端技術を活用した高付加価値型産業の開発は、高度経済成長期において問題とされてきた硫黄酸化物等の汚染物質による公害問題を発生させる可能性は小さいものの、化学物質の利用拡大と使用形態の変化をもたらし、廃棄物の性状を変化させる可能性を持っている。また、情報化の進展によるOA機器の普及は、エネルギー消費量を高めるとともに、紙の使用量を増大させた。さらに、高度に専門・分化した機能を持つ製品は、再利用(リユース)やリサイクルの容易性を損なうことにもなった。

(4)大都市圏と地方圏の格差拡大

1980年代後半の個人消費の拡大や民間設備投資の拡大は、地方圏にも広がりを見せた。産業の高度化についても、1983年のテクノポリス法(高度技術工業集積地域開発促進法)が制定され、地方圏の産業の高度化も推進させた。1960年代に進められた新産業都市や工業整備特別地域を中心にした拠点開発方式が、重化学工業の地方分散を進めたのに対し、テクノポリス法は、電子・機械等の先端技術産業を中心に地方分散を進める制度であった。

新産業都市等と同様、テクノポリスは地域振興にどれだけの効果をあげることが出来たのか、疑問が呈されている。すなわち、これらの工業政策は、大都市圏の企業を地方圏に誘致し、関連産業の発展→地域の所得の上昇→公共投資の財源確保等の波及的効果を期待したものであったが、外部から誘致した企業と地域の産業との連関は築きがたく、十分な効果を得ることが出来なかったという指摘である。

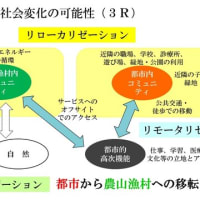

さらに、1980年代には円高が続く中で、労働集約部門の海外移転が進み、国内での一層と研究開発投資、技術集約型高付加価値部門への集中・統合が進められた。産業の高度化は大都市圏を中心に進み、地方圏に立地する労働集約部門はますます空洞化が進んだ。テクノポリスとしての成功をおさめた地域もあったが、全体としては大都市圏と地方圏の格差がますます拡大したと言える。農業においても、市場開放要求による農産物の輸入自由化が進み、地方圏の基盤はますます脆弱なものとなった。

一方、1980年代に入り、盛んに「地方の時代」という言葉が聞かれるようになった。「地方の時代」は、最初、1978年に首都圏の革新自治体が組織した「首都圏地方自治研究会」で使われた。その後、景気が拡大基調になる中で、大分県での一村一品運動や熊本県の日本一運動等を景気に、ふるさと創世事業が国の施策ともされ、地方自治体の創意工夫や個性を活かした地域づくりが注目されるようになった。大都市圏の企業の誘致によって、全国画一的な地域づくりを行っても効果がなく、地域の魅力も損なうことに気づいた地域が、代替的な方策を模索し始めたのが、1980年代だとも言える。

6.1990年代の環境問題の特徴

(1)公害問題への対策の一巡

前節に示したように、明治維新後に始まり、戦後に飛躍的に進展した工業化とエネルギー革命は、日本を経済大国に押し上げ、一方で、数多の環境問題を引き起こしてきた。それへの対応は、当初は問題発生後の補償という形で成されたが、1970年代には特に製造過程からの排出濃度や排出量に対する規制制度が整備され、いわゆるエンドパイプ型の対策が進められてきた。一方、1970年代には2度の石油危機を経験し、資源利用の面からの取組み(いわゆる省エネルギー化)が進められた。産業活動は、環境からの資源調達をインプットとし、活動に伴って環境負荷をアウトプットとすることで成立していることを考えると、1970年代は、インプットとアウトプットの両面からの対応が進められた。そして、低燃費自動車が国際競争力を獲得したように、1970年代の環境配慮は、わが産業の国際競争力を高める結果となり、内需拡大や好調な貿易収支によって支えられた1980年代後半からのバブル景気へと突入した。

1980年代には、1960年代に社会問題化した深刻な公害問題等が新たに発生することはなかった。公害対策が一巡したとも言える。しかし、環境問題は目に見えにくい形で進行し、1980年代後半頃から、新たな環境問題がクローズアップされ、新たな問題への本格的対応を迫られる1990年代を迎えることになった。

1990年代に対応が迫られてきた環境問題は、具体的には、地球環境問題であり、廃棄物問題であり、有害化学物質問題等である。これらの問題は、高度経済成長期の公害問題といくつかの根本的な相違点を有している。以下に、3つの相違点を示す。

(2)現在問題の特徴その1

~製品のライフサイクル問題であること~

これまでの問題との相違点の1つめは、これらの問題が「製品のライフサイクル問題」であることである。すなわち、高度経済成長期に深刻化した公害問題の要因は、主に製造過程からの汚濁物質の排出によるものであったが、1990年代の新たな問題は、原材料の調達や製品の消費、廃棄といった製品のライフサイクル全般における環境負荷が問題となっている。

例えば、地球温暖化は製造過程での二酸化炭素排出はもとより、消費過程の排出、あるいは森林からの木材調達に伴う森林破壊が大きな排出源となっている。廃棄物は当然ながら廃棄過程の問題である、それに対する製造者の責任、すなわち製品のライフサイクルに対する製造者の責任が問われている。また、化学物質も製造過程からの排出だけでなく、使用過程、廃棄過程での排出やそれに伴う人間の摂取が問題視されている。

このように、「製品のライフサイクル問題」であることは、環境負荷の発生源は、製造業者に特定されるのではなく、発生源がユーザーも含めて、不特定化していることを意味する。そして、不特定多数が排出源となる問題の対策を進める上では、不特定多数のモラル向上が期待される、それには限界があり、不特定多数の行動を規定する社会経済システムのあり様とともに、製品生産者の責任がより強く求められている。

(3)現在問題の特徴その2

~時空間スケールが大きく、リスク問題であること~

2つめの相違点は、今日の問題の時空間スケールが大きいということである。大気汚染や水質汚濁等の公害は、どちらかというとローカルな発生源によるローカルの問題であるが、地球環境問題はローカルな発生源が積み重なった結果、グローバルなスケールで生じる影響だと言える。ただし、地球環境問題といわれる問題群の中には、地球環境全体の問題であるオゾン層の破壊や地球温暖化等のように地球上のすべてに影響を与える問題もあれば、酸性雨や有害化学物質の越境移動等、地球上のすべてに影響を与える程ではないが、国境を越えて影響を生じる問題もある。

時間スケールでみると、環境負荷が人間活動への影響を与える問題としてフィードバックされる期間が長いという特徴がある。例えば、フロンガスがオゾン層に到達するには10年位の時間を要する。また、地球温暖化についても、人間活動に影響を与えるような海水面の上昇等の影響は半世紀ほどのスケールで顕在化するものだと言える。廃棄物問題にしても、廃棄物処分場が将来的にますます足りなくなるという認識によって、対応を迫られている。有害化学物質についても、現世代の問題であるとともに人体中での生物濃縮等により、将来世代により深刻な影響を与える問題だと言える。

このように、環境影響に係る現象解明が進められた結果、環境影響に対してあまりに無知であった時代と異なり、将来を予見し、未然防止をより重視した対応が求められてきている。

また、時間スケールの大きな影響が問題視されていることは、科学的知見の積み重ねの基に、将来のリスク(Risk)が現在の問題として社会に共有化されてきていることを意味する。リスクとは、「人間活動に伴う望ましくない結果とその起こる確率である」と定義される。環境や人体への「影響の大きさ」に「発生の確率」を掛け合わせて評価するのがリスクの基本的考え方である。このリスクの考え方は、有害化学物質の悪影響の未然防止を考える上で使われるが、地球温暖化防止や廃棄物問題もいうならば将来のリスクを現在、評価していることになる。

(4)現在問題の特徴その3

~大量生産・大量消費に係る構造的問題であること~

3つめは、1990年代の問題は、「大量生産・大量消費に係る構造的問題」ということである。例えば、地球温暖化の要因となる二酸化炭素の排出を抑制するために、これまでの産業発展を支えてきた大量生産・大量消費の様式が根本的に問われている。これは、1970年代に進められた排出源での除去やエネルギー消費原単位の改善に限界が生じており、生産・消費活動の総量自体を抑制しなければ、問題解決が図られない状況が認識されているためである。

また、廃棄物についても、発生した廃棄物のリサイクルにも限界があり、抜本的にモノの生産・消費自体を見直すことが求められている。有害化学物質の蔓延も、大量生産・大量消費を前提に、化学物質の便利さのみを重視してきた結果であると見ることが出来る。

なお、地球温暖化や廃棄物問題、有害化学物質にせよ、我々の活動に伴うアウトプットの問題だが、特に地球温暖化防止の観点からの省エネルギー、廃棄物問題の観点からの再生資源利用等が進められており、今日のアウトプット問題はインプット問題にもなっている。

【参考文献】

1.石川栄輔「大江戸・リサイクル事情」、講談社、1997.10

2.室田武、多辺田政弘、槌田敦編「循環の経済学」、学陽書房、1995

3.「ニッポン型環境保全の源流」現代農業1991年9月臨時増刊、(社)農山漁村文化協会

4.環境庁「環境庁二十年史」、(株)ぎょうせい、1991.10

5.通商産業省「産業と公害」、通産資料調査会、1986.5

6.飯島伸子「環境社会学のすすめ」、丸善(株)、1995.6

7.三和良一「日本経済史」、(社)放送大学教育振興会、1989.4

8.北九州市「北九州公害対策史」

9.地球環境経済研究会「日本の公害経験」、合同出版、1991.12

10.国民生活センター編「戦後消費者運動史」、大蔵省印刷局、1998.3

11.岸康彦「食と農の戦後史」、日本経済新聞社、1996.11

12.大来佐武郎監修「地球環境と経済」、講座「地球環境」第3巻、中央法規出版社、1990.9

13.吉田和男「平成不況10年史」、PHP研究所、1998.12

14.守友祐一「内発的発展の道」、(社)農山漁村文化協会、1991

15.真鍋隆「地域経済革命」、実教出版、1986