昔、諸国を巡る旅の僧がいたそうな。

昔、諸国を巡る旅の僧がいたそうな。ある日、たどり着いた池のほとりに夢のような典雅な花が

香り高く風に舞っていたという。

この花の群れを愛でていると女が一人現れて、ここは三河の国の八橋というところだと

教えたとか。

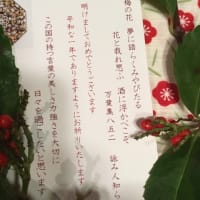

僧はそれなら古歌に詠まれていて知っていると答えると、女は「からごろも きつつなれにし つましあれば はるばるきぬる たびをしぞおもふ」と謡い、

唐衣、着、妻、遥、旅と五文字を歌の句の上において旅の心を詠んだ業平の故事を語ったそうな。

旅僧は導かれた庵でこの女が雅な初冠と唐衣を纏った美しい花の精と化して伊勢物語の東下りの段を舞う中に業平の華麗な恋愛模様の幻をみたそうな。

この幻想的なシーンは能の「杜若 かきつばた」でシテ(花の精)とワキ(僧)が舞います。

大和言葉の美しさと雅な貴族の夢のような世界が展開されます。

遠い古代から私たちの今の時まで、杜若、あやめ、花菖蒲の典雅な花たちが

夏の訪れを告げて、今を盛りとその衣の袖を反しながら香り高く風に舞って、

まるで業平の形見の花たちではないかと見まごうばかりの美しさで咲いています。

花たちはその長い美の歴史をしっかりと今に伝えて来てくれているのです。

s・y

今日の一枚 「菖蒲」(あやめ) 宮下 柚葵 肉筆

重ねの色目 淡萌黄の着物に淡紅梅の帯