道路の雪も溶けて木々が芽吹きだした手取川を訪ねてみました。前回訪ねたのは1月14日あれから2か月半過ぎた、3月31日に散策。

冬季通行止めのゲートは閉じたまま。開通が待ち遠しい。

河川は雪解けも水が流れ落ちて水量も多くなっている。

風嵐堰堤

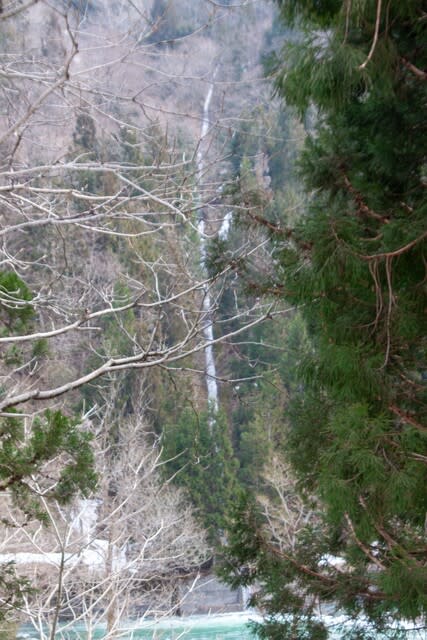

雪解け水を集めて至るところで滝となって流れ出ている。これもの時期にしか見れない 光景だろう。

小鳥のさえずりが聞こえてくるが名前がわからない。鳴き声からすると鶯だろうか。

河内谷下砂防ダム堤高12.0m幅157.5m 昭和56年10月

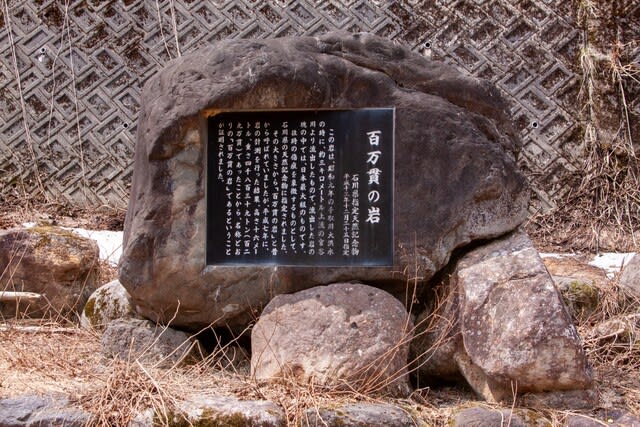

百万貫の岩(ひゃくまんがんのいわ)

|

寄り道パーキングについたら、まずは解説看板のあるビューポイントから全体を眺めてみましょう。手取川の河原の真ん中に、ひと際大きく目立つ岩を見ることができます。あれが百万貫の岩です。大きさは、高さ約16m、周囲約52mあり、重さ約4800トンと推定されています。百万貫の岩は、かなりの大きさですが、全体的に少し丸みがあることから、近くで崩れて落ちた岩ではなく、川を流されてきたことがわかります。砂防科学館で映像を見た通り、この岩は昭和9年(1934年)に発生した手取川大洪水の際に、上流の宮谷川より約3kmを、土石流によって流されてきたと考えられています。周辺を見ると、百万貫の岩ほどではないですが、大きな岩をいくつも見ることができます。これらの岩も、百万貫の岩といっしょに、土石流によって流されてきたと考えられます。

それでは次に、坂を下って百万貫の岩の近くまで行ってみましょう。

坂を下ったあとは、河原を渡って、少しずつ百万貫の岩に近づきます。近づくにつれてその大きさを感じることができるでしょう。水の流れによって、運ばれてきたとは考えにくいほどに大きな百万貫の岩は、県の天然記念物に指定されているほか、日本の地質百選にも選定されています。手取川は、このような巨大な岩を運ぶほどの大洪水を時々起こすため、昔から暴れ川と呼ばれています。手取川が暴れ川となる理由はいくつかあり、源流域の大地が崩れやい特徴を持っていることや、世界でも有数の豪雪地帯であること、急流河川の多い日本の中でも屈指の急流な川であることなどがあげられます。

百万貫の岩をじっくりとみることできたら、最後に、市ノ瀬ビジターセンターへ行ってみましょう。

※冬季(12月~4月くらい)は、積雪のため行くことができません。

注意)川を渡る際には、増水に気を付けてください。また石の上を移動することなるので、滑ったり、転んだりしないように注意しましょう。また、周辺はすでに国立公園のエリア内に入っています。無断で石や植物などを持ち帰ることはできません。

★ワンポイントジオ

百万貫の岩は、恐竜時代の地層でできています。恐竜が生きていた時代、日本はユーラシア大陸とくっついており、大陸の奥から流れてきた川によって運ばれた土砂がたまることで、百万貫の岩の地層ができました。百万貫の岩の表面をよく見ると、数㎝の丸い透明感のある石が入っていることを確認できます。この石も恐竜の時代の川の流れによって大陸の奥から運ばれてきた石です。現在の河原にある百万貫の岩の中に、大昔河原を流れていた石を見ることができ、水の旅と石の旅が、現在だけでなく、過去から繰り返し起こってきた地球内での活動であることがわかります。(ぽけっとジオより引用)

「ぽけっとジオ」はこちら

|

三段堰堤と送水管

三段堰堤上流右岸側に見える宮谷川この川の上流より百万貫の岩が流れ出たそうな?

工事中の発電用水の取り入れ施設、地図で見るとここから取り入れられた水は下流の白峰発電所まで送られているようだ。

市ノ瀬発電所

赤岩下流砂防ダム、スリット可工事に貯水機能を失われた赤岩下流砂防堰堤

赤岩第2号砂防堰堤

赤岩砂防堰堤

白山眺望スポットだが本日は望むことが出来なかった。

出発してから約3時間、やっと市ノ瀬に到着。各施設は冬季閉鎖中道路の除雪はされていたが駐車場はこれからのようだ。例年に比べるととても少ないのだろう。

吊り橋も床板が外されたままになっている。

ある人に来たのだが、別当出合の吊り橋も床板が外されているが、そこを登山者は渡っていくらしい。雪が積もって、また凍てついている時もあろうに高さもあるだろうに命がけだ!

六萬橋渡った先には雪が少し残っていたこれから先はまだ除雪が完了していないのだろうか。

市ノ瀬砂防堰堤、別山は雲の中でした。

瀬嵐を出発したのは10時40分、帰り時間を考えるとここが限界のような気がする。車で10数分いざ歩いてみると約11キロはとても遠い、ここから別当出合までは、まだ2時間以上かかるだろう。

これから先は冬季通行止めが終了してからに。

・

・

随分と日が経ち、今では木々が芽吹きもっと春らしくなっていることだろう。

冬季通行止めは4月26日となっていたが、いつ開通しても良い状態にいなったことだろう。