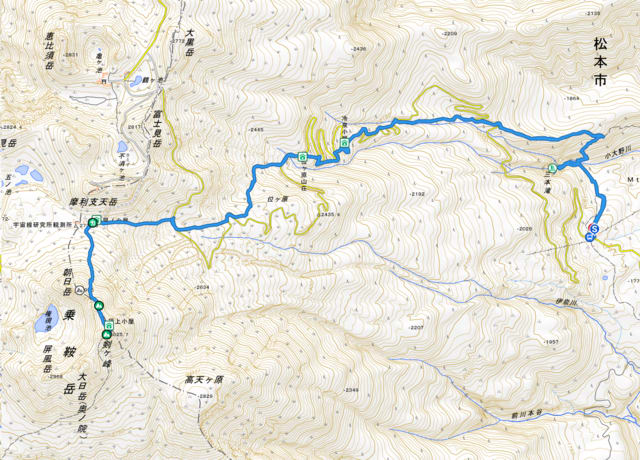

処暑の候 三本滝と乗鞍・剣ヶ峰を訪ねて

二十四節季でいうところの処暑、日差しはまだまだ強い日々が続く中、少しでも涼しいところと思い滝のあるコースを選んでみました。

乗鞍ヒルクライム2024が開催される予定で、エコーラインを事前に走行されていました。

夏のゲレンデ。やっぱり冬がいい、乗鞍は滑ったことはありませんが、ゲレンデを見るとむずむずしてくるのは私だけでしょう?

此処から滝へと向かいます。途中草に水滴がついて綺麗だったので。下手な写真。

何本の小川が流れ、苔も綺麗でいききしている

いよいよ本流が見える所に、ここから滝に向かいます。途中追い越して行かれたハイカーが吊橋の上で流れを見ています。

水量は多く期待できそうです。

トリカブトでしょうか、紫色が鮮やか

キツリフネ

岩をつたう流れ

ちょっと気になった岩盤

三本滝案内板

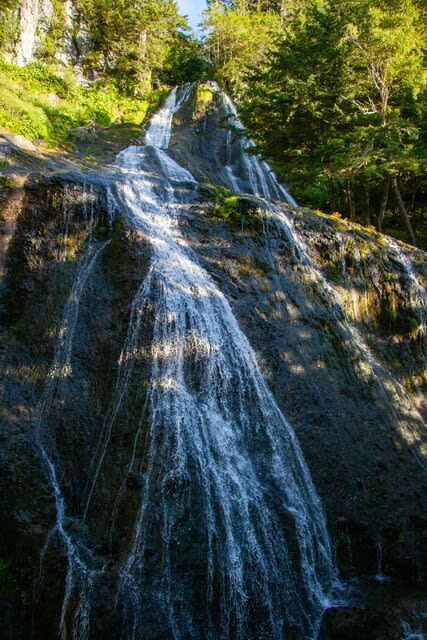

正面に見える滝

右手を流れる滝

左手、樹木の中をひっそり流れる滝

紅葉の時期も綺麗だろう。乗鞍高原には数多くの滝があるそうで「番所大滝」、「善五郎の滝」とともに乗鞍三滝と呼ばれているそうだ。

三本滝を後にしてコースを戻り吊橋を渡る。吊橋から見る川の流れ落差はあまりありませんが岩の間を流れる水、コバルトブルーの淵、どこをとっても絵になる風景。

登山道には色とりどりの花が咲いていて、滝を巡っていても十分に楽しめそうです。

アキノキリンソウ

蒴を延ばすアップで見ると可愛い。

川沿いからジグザグの登山道を登り乗鞍岳登山道にと出る。ここからしばらく尾根伝いの道を登る。

可愛いいキノコkが顔を出している。もしかして食用可?

苔の種類によって蒴の形状が違う。とても小さくてけなげだ。

登山道は車道にと出ると山々を望むことが出来る、まだまだ頂上は遥か彼方だ。

もしかしてこれは天然のなめこかな?

再び、車道に出て少し歩く。道路脇に咲く花

車道を少し歩きカーブを曲がると冷泉小屋が見えてくる小屋前には水の流れが。

冷泉小屋前の流れ、涼しそうだけど少々匂いが・・・・・硫黄臭かな?

車道~再び登山道にと数回繰り返し位ヶ原山荘前に出る

車道を登るロードレーサー、、よくこんな坂道を登れるものだと感心させられる。メカのなせる業なのか?それとも強靭な脚力なのか?

位ヶ原山荘を過ぎた処から頂上を眺める

エコーラインを走るバス。以前はマイカーも通行できたのに上高地と同じようにここもいつの間にかマイカーは規制されてしまった。

車道を離れ位ヶ原の中を登る。

美味しそうな色をしていたのでつまんで口に、少々苦みが。

位ヶ原に入るとリンドウ(ミヤマリンドウ?それともオヤマリンドウ?)、ツガサクラ、一面のワタゲとなったチングルマ、イワツメグサ等が咲く

車道に出て山々を振り返る。

雲の切れ間から顔を覗かせる峰々(西穂高、穂高、前穂・・・?)

ゴツゴツした岩の登山道を登る

宝徳霊神 祭祀場に建つ宝徳霊神(左)と秀綱霊神(右)の石像

もう少し登ると肩ノ小屋口に出る。避難小屋とトイレがありここでわずかに残った雪渓と山頂を眺めながら休憩する。雪渓ではスキー、ボードを楽しむ登山者が見える。

肩ノ小屋口登山道の登り口此処から30分程度で肩ノ小屋。

小屋が近くなると山頂を目指す人の列が見えてくる。バスで登って来た人がこんなにも多いのかと驚かされる。

あの大渋滞の中を登るのかと思うと先が思いやられる。

肩ノ小屋とその奥には宇宙線研究所「乗鞍観測所」

ズームしてみるとアリの行列のようにつながる人の列、本当は肩ノ小屋で休憩中食と思ったが頂上までの時間がつかめないので先に頂上を目指す。

列に就いていたのでは一向に先に進まない。これでは、埒が明かないので横からガンガン追い越し先に進む。

ちょうど若い青年が一気に登っていくのでその後に連れだってどんどん追い越す。おかげで随分と距離を稼げた。

所々で立ち止まり差心を撮り再び頂上を目指す。追い越しゝ山頂直下まで来るが列は一向に進まない、乗鞍本宮奥宮を反対から回り込んで前に出る。何とか剣ヶ峰[3026m]三角点にタッチ、山頂標識を撮影、人の姿が映りこんでいたものを画像処理

画像処理前

画像処理前

画像処理後

画像処理前

画像処理前

画像処理後

画像処理後

狭いところに大勢の人少し粘って人の切れ間を待つがなかなか途切れることがなく仕方なくAIの力をお借りして。

再び火口湖を撮影

登りには素通りした蚕玉岳(こだまだけ)[2979m]の三角点にタッチ後はいっきに下り肩ノ小屋前で中食、早々に済ませ下山コースに。

小屋の前にはトウヤクリンドウが沢山

後はいっきに下山時々振り返り写真に位ヶ原山荘にてロードレーサーとトレイルランナーたちの話が弾んでいる。ここでコーラーを購入して飲むが温くていまいち。三本滝の下りには苔むした巨岩が幾つも、これを眺めながら一気に下り駐車場へと。

肩ノ小屋 12:58ーーー13:56 位ヶ原山荘 14:08ーーー冷泉小屋 14:18ーーー15:34三本滝駐車場

駐車場で着替え汗を拭いていると帰りのバスから大勢のハイカーが降りてくる。

登山日:2024.08.24

距 離:15.5km

タイム:09:46(休憩時間01:32含)

相変らず登山日から日が空いてしまった。毎週のように山歩に出かけているので、投稿が遅れる。

この後には

09.01には焼岳

09:08は剣岳と続いているが、投稿は忘れたころになりそうだ。

そろそろ紅葉の季節、そちらの計画もしなくては・・・・・。