「瀬波橋」手取川支流瀬波川に架かる橋 白山市市原ト90

大東橋良い少し下ると右側から支流の瀬名川が合流する橋はいたって普通の橋、国道157号線に架かる橋で新旧二本の橋が並ぶ。

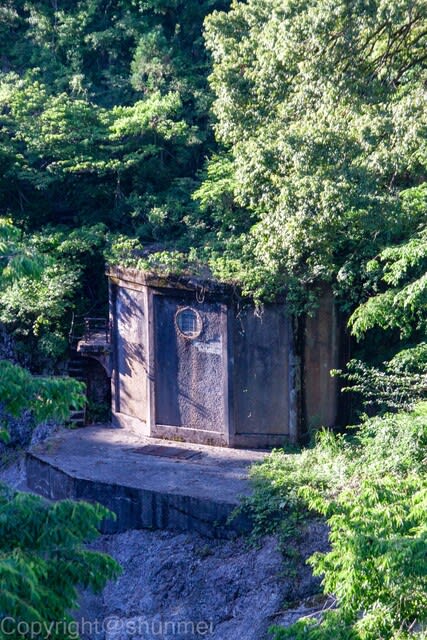

気になっていたのは下流にもう一本の橋らしきものがかかる。よく見ると水の為の橋「水路橋」だ。

水が流れるのが確認できる。

黒部渓谷の後曳水路橋 (国名勝・国天然記念物に指定されている)

https://skysoft.jpn.com/photo/pic/20131105/20131105-02.JPG

形状を見てもよく似ている。年代等は不明だが、この水路橋も国名勝・有形文化財的価値があるのでは?

周囲をもっと手入れして全体が見通せるようにしても、なかなか、見ることのできない希少価値があると思う。

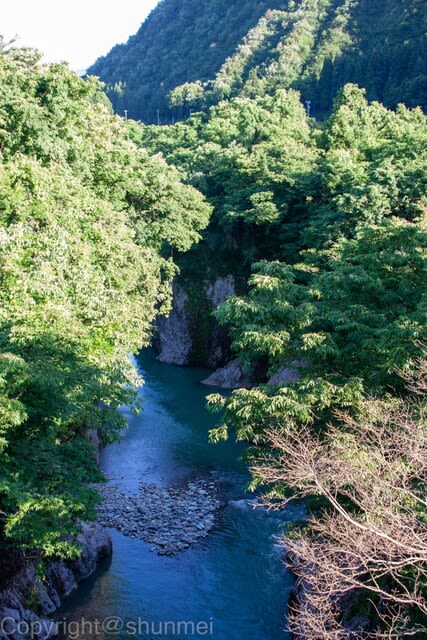

橋の下をのぞき込むと淵に流れ込む瀬が見て取れる。

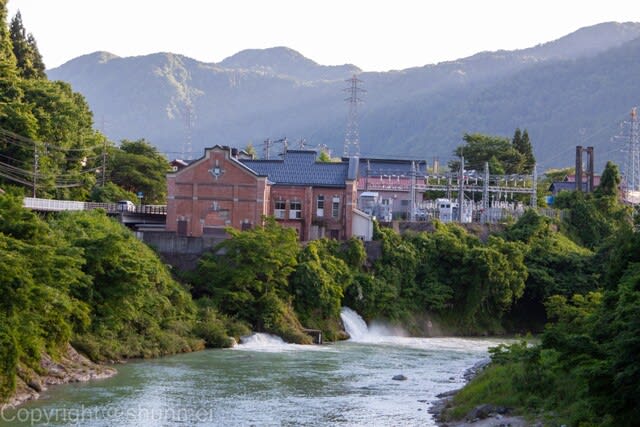

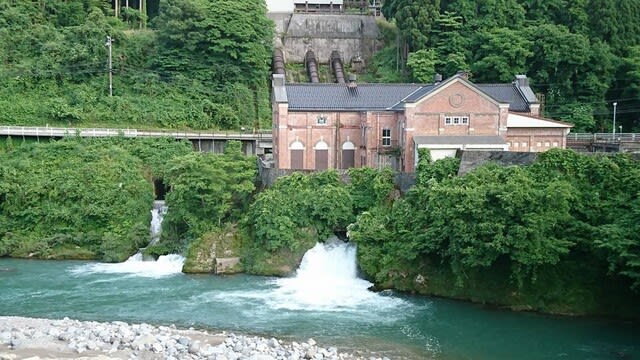

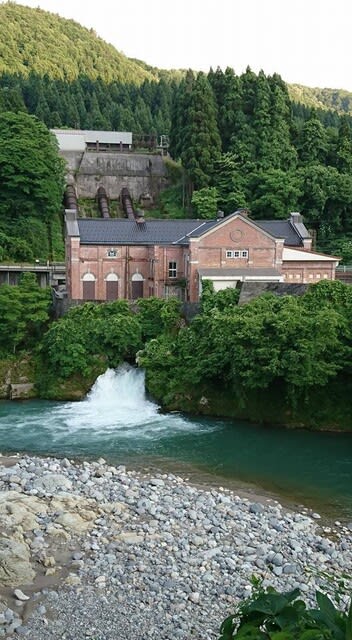

再び本流に戻り手取川沿いを下る。赤レンガ造りの吉野第一発電所、水圧鉄管、導水路が見られる。

この施設は1921年(大正10年)に運用開始しているすでに100年は経っている。

「黄門橋」 白山手取ジオパーク案内板より

断崖絶壁の手取渓谷に架かる黄門橋は、渓谷の一番狭いところに橋が架けられ古くから交通の要所となってきました。

江戸時代には谷が深いため橋脚がない木造のはね橋で当時は「高門橋」と書かれていたそうです。それが、いつしか、現在の「黄門橋」と表記するようになったそうです。

「黄門橋」は「吉野邨領十景紀行」など白山や山麓周辺の名所を記した江戸時代の紀行文にも紹介されており、その中では、水の勢いも強く、目もくらみ足が震えるほど高さがあると表現されているという。

左:黄門橋橋名板

右:黄門橋より上流側を望む

黄門橋より下流側を望む、何やら構造物が・・・・・

黄門橋の上流には不老橋がありこの間が渓谷が狭く様々な景色が見られるようだ。できれば河床から眺めてみたい。

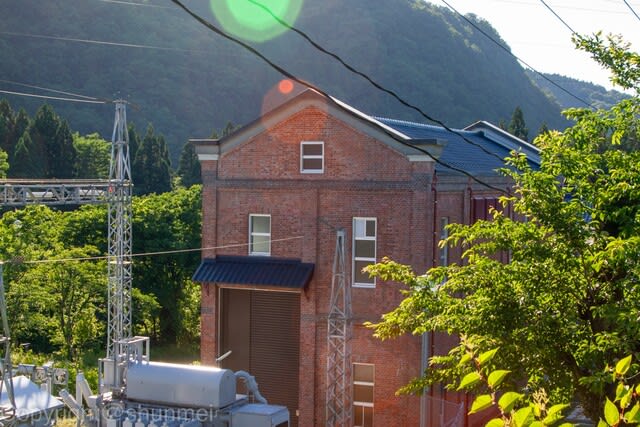

福岡第一発電所

黄門橋から下ってゆくとまた、赤煉瓦造りの施設がある。1911年(明治44年)運転開始の施設だが保存状態がよくきれいな外観だ。

放水も活きよいががあり現在も発電を行っているようですね!

右:水圧鉄管内径585cm大きい!よく神社で見かける「夏越の祓(なごしのはらえ)」「茅の輪くぐり(ちのわくぐり)」の様ですね

「水無月の 夏越しの祓する人は 千歳の命 のぶというなり」と唱えながら

左まわり → 右まわり → 左まわりと8の字を描くように3回茅の輪をくぐって・・・・・

北陸電力株式会社 福岡第一発電所

国指定登録有形文化財(建造物)

登録番号:17-0058、名称:福岡第一発電所、

年代:明治44(1911)年

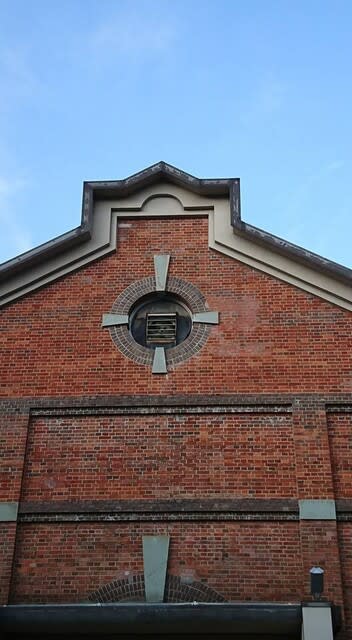

村北西部,国道157号沿いの水力発電所の建屋。キングポストトラスを用い,切妻造,煉瓦造2階建とする。要石,迫持石等に石材を用い,上下の半円アーチ・丸窓と,3方向の妻に付く丸窓とコーニスに特徴をもつ外観が,自然景観の中で際だっている。

・

・

・

続く