エアコンは乾燥が強いので、床暖とガスストーブ両方のお世話になる。

東の春日奥山の上半部は茶色に変化して冬の装いへ、でも奈良公園は

まだ見頃とTVは伝えます。

10時半

10時半一週間前の『多聞城と松永久秀の戦跡を巡る!』講座、多聞城跡から

紅葉真っ盛りの東大寺境内・転害門前と戒壇院前に移動し、1567年の

東大寺大仏殿の戦での半年間にわたる松永久秀と三好三人衆の陣構え

の変遷と、10月10日炎上する大仏殿は誰が火をつけたかを・・・。

多聞城跡から直線で500mほどの距離に国宝の転害門が位置しており、

城跡を下り、奈良街道に出て、150m程南下すれば着く。

移動経路

移動経路762年建立の『転害門・てがいもん』、本来は「てんがいもん」といい

東大寺の西大垣の北寄り、佐保路に面して開けられた門で、天平の雄渾

な様式を今に伝える三間一戸、本瓦葺、切妻造八脚門です。

名の由来は①東大寺の鎮守「手向山八幡宮」の転害会がここをお祓い所と

したところから「転害門」と呼ばれ、「佐保路門」や「景清門」ともいい、

特に「景清門」は謡曲の「大仏供養」で、東大寺大仏供養に参列した頼朝

を襲撃しようとして転害門に隠れた平家の遺臣悪七兵衛景清からに。

その他、②吉祥の位置(大仏殿の西北)にあり害を転ずる意から

③付近に美しい碾磑(石臼)があったから、

④この門で行基が菩提僊那を手招きする様子が手で物を掻くようだった。等

風雨にさらされ、木が痩せ節が目立つ、

特に西南の柱に魅了された写真家土門拳も撮る。

そして、真ん中2本の柱は鎌倉時代の柱。

中央の二柱(鎌倉時代)には今も地元の川上町の有志らによる大注連縄です。

戦の跡の矢じりが柱などに残る

その北側にもお地蔵様が祀れてている

主君三好長慶の死後、松永久秀と三好三人衆との対立が激しくなり、多聞城

攻略のための三好三人衆による奈良侵攻は半年の及ぶ市街戦に突入した。

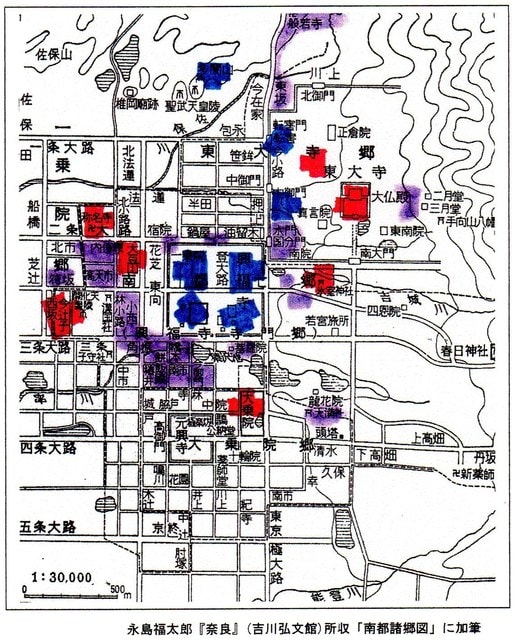

*青色:松永軍、赤色:三好三人衆軍、紫色:焼けた建物

4月18日 三好衆一万の軍勢で奈良近辺に陣をしく

4月24日 大乗院山に三好衆と筒井が陣をしき、

南大門に鉄砲を放つ(現在も跡が残る)

5月2日 戒壇院に松永軍が陣をしく

5月17日 西方寺(今辻町)に三好方が陣を

10月10日 卯の刻に回りに火がつき、丑の刻に大仏殿が燃える。

江戸時代の「寺辺之記」に

「十月十日ノ夜四ツ時分ヨリ、大仏中門堂ヘ松永ヨリ夜打、

三人衆方ニモ 色々相戦といえとも、不叶シテ中門堂ヘ火ヲ懸、

西ノ廻廊ヘ火付テ即時ニ頓滅ス、・・・」

三人衆が防戦に努めたがかなわず、大仏中門堂に火をかけて撤退したと。

松永側が火をつけたように書かれているが、真実は・・・。

戒壇院の陣跡へ向かいます。転害門から大仏殿までは約500mほど

・・・・・・次回に続く・・・・・