今朝は-1.7℃と昨日に続き冬日となった奈良、日差しもあり6.6℃迄一瞬上る

もほぼ5℃前後と寒く、吹く風の痛いほどの冷たさです。

西から天候は下り坂、雪雲が夕方には通過し、明日朝に少し雪が積もるかも。

13時、4.3℃、45%

13時、4.3℃、45%NHKラジオ深夜便・今日の誕生日の花は「タンポポ・蒲公英」

キク科の多年草でタンポポ属の総称、1枚1枚は舌状花、この小さな花の集合体

を頭状花という。このように大きな花のように見せることで、昆虫の目を引く

ようにしており、朝に開き、夕方に閉じる。

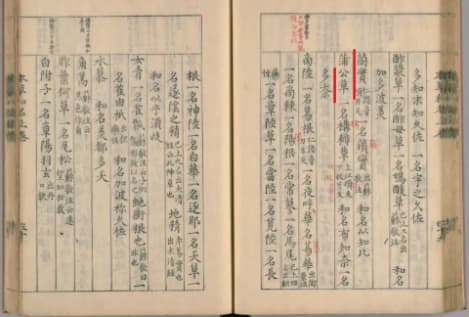

平安時代918年頃『本草和名』、930年代『倭名類聚抄』、漢名蒲公英に、

タナ(多奈、太奈)とフチナ(布知奈)の和名が記載されている。

和名の由来は諸説あるも、江戸期の呼び名「ツヅミグサ・鼓草」が転じたか

さて在来種「ニホンタンポポ」は、明治以降に渡来した年中咲く侵略的外来種

ワースト100 の一つとなる「セイヨウタンポポ」に駆逐されそう。

花言葉「愛の信託」、冠毛を一気に吹き飛ばせば恋の成就からか

先日、冬の奈良・きたまち寺社巡りに続き、ならまちの寺社巡りに

京終駅から一筋東(青線)に、かつての「上ツ道」近世は「上街道」が通り、

南都の総門に植えらたクヌギ(弘法太子の伝説も)付近に「椚神社」や

二基の伊勢燈籠には文政13年(1830年)の銘が残されている。

そして北へと歩を進めれば、「飛鳥神社(京終天神社)」

平城遷都で左京四条に明日香の飛鳥神社から分霊され元興寺の鎮守社となる。

1369年現在地に。

菅原道真を祭神として合祀され、紅梅殿神社・京終天神社とも呼ばれる。

本殿は江戸時代に春日大社の末社三十八所神社宮殿を移築したと。

三間社造で、現在の屋根は銅板葺、雁字板に剣巴文も見られる。

祭神『事代主神、加夜奈留美命、宇須多岐比女命、不足留比女命、菅原道眞』

バス道を越え、瓦堂町にマンションと古い店が並んでいる。

老舗は、創業13年の「朱」や「白梅糊」製造販売 『木下照僊堂』さん

右手に寺の門が現れる。浄土宗の一心寺・築地院「称念寺」さんです。

12世紀、重源上人が草庵を再建され開基となる。

16世紀末、頓誉上人により浄土宗として再興、本堂は江戸時代初期の浄土宗の

形式、手前を外陣、奥中央を内陣、内陣両脇を脇陣としている。

桁行12.6m、梁間12.7m、寄棟造、向拝1間、本瓦葺、

江戸時代寛永6年(1629年)の棟木銘がある。

1694年9月9日、芭蕉が最晩年無くなる一月前、大阪への途中に句を詠まれた。

『菊能香也奈良爾盤婦留幾仏達 きくのかや ならにはふるき ほとけたち』

1793年10月、芭蕉の百回忌に句碑が建立された(この句はここだけ)

『菊の香や奈良にはふるき佛達』 芭蕉翁

その背後に墓石を集めた無縁塔(納骨堂)がピラミッド用になる。

無縁塔頂上の大きい板碑型六字名号碑も有名だとか。

この辺りは、元の木辻遊廓内にあったため、廓内娼妓死亡の際には引導寺と

なり、往生浄土の回向を扱ってきたという。

それらしき名前が刻まれた墓石もある。

木辻遊郭は、田畑だった場所に、1630年代寛永年間、遊里を始めたという。

1657年、江戸に新吉原を開くにあたり、木辻の遊女を湯女としたと。

1682年、西鶴の好色一代男に「爰こそ名にふれし木辻町、北は鳴川と申して、

おそらくよねの風俗都にはぢぬ撥音、竹隔子の内に面影見ずにはかへらまじ」

と木辻の名が表れる。

寺を辞して、木辻遊郭の名残を探そう

この辺りに検番があったというが・・・

誕生寺の前にこんな建物が残されており、遊郭の名残かな

「木辻格子」と呼ばれる独特の格子を用いていたというが、これにはない。

次は、初めて境内に入る『誕生寺』です。