雨水侵入を防止するための破風板包み

雨は上から降るものと思われるが、建物が高台にあると下からの吹き上げで破風板や軒裏から雨水が差し込む事がある。まさにこの建物がそうなのである。

なぜ雨水が吹き込むのだろう疑問に思いながら20数年暮らしていたが、今回初めて屋根裏に上がってすべての疑問が解けた。雨は上から降るもの前提に雨仕舞の造作がされている。

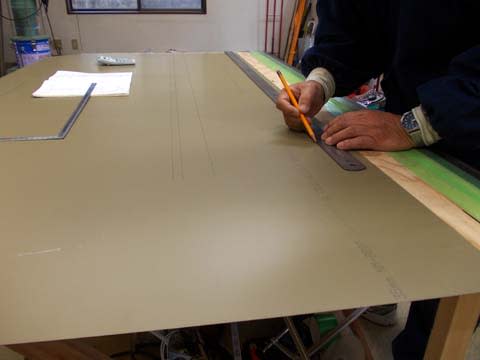

生まれて初めての板金加工にチャレンジ

自分でリフォームするということは、仮設足場、電気工事(二種電気工事士資格がいる)以外すべて情報収集しながら自分で考えてやってみることだった。

シーリング(別名:コーキング)補修をやっている中で破風板や庇の木部の傷みが進んでいることに気づく。傷んだ木部を総ケレンした上に塗装しても長持ちは難しくトタンを被せたほうがよいだろうと判断した。

屋根に使う一般的な金属製役物(棟包、ケラバ水切、軒先水切、見切りなど)はホームセンターなどで売っているが、破風板などは現場に合わせて板金屋さんに手作りで加工して貰わないといけない。

建物の動きに追従できなかったケース

柱の動きについていけず引き裂かれた繋ぎ目。釘で打ったところは破損。雨が進入しほうだいの状態で経過してしまった。建物全周にわたってこの状態だった。

継ぎ目の劣化したシーリング(コーキング)を綺麗に取り除き、ボンドブレーカーテープを貼り、マスキングテープを貼ってシーリング充填の準備状況だ。

通常なら5mm厚のバックアップ材を入れてシーリングをするのだろうが、北側から風雨が強いこと、建物の動きが顕著なことなどを考えて10mm厚のシーリングを充填することにした。長さもあり幅深さ10mmだとシーリング材3本を必要とした。

サイディングの繋ぎ目や破損した欠片にもにプライマーを塗って、シーリング(コーキング)を充填し、へらで均しマスキングテープをすぐに剥がして完成だ。

ここでの作業で気づいた事は、シーリングが硬くならないうちにすばやくテープを割り箸等の棒に巻きつけながら剥がすことだった。

サイディングが固定されていないケース

地上から9mの高さに飛び出したようなロフト壁面、常時雨に曝されてサイディングの塗装膜が劣化し、湿気を含んだサイディングは反りかえり暴れてしまっていた。

特に繋ぎ目で、裏に釘を受ける受け材がないために釘固定しないまま、シーリングで塞いでいたところが反って大きく口を開けたいた。

反っていたサイディングの裏側から受け材を取り付けて修正し、ひび割れの隙間が大きいところもU字カットしシーリング補修を施した。

サイディングが劣化して交換したケース

サイディングが水分を吸いすぎ劣化してボロボロになっていた。触るだけで壊れる状態。撤去してボードの厚さが12mmと4mmほど薄いが張ることにした。

サイディングの表面の模様が違うがホームセンターで買ってきたものを取り付けた。

柱の動きについていけず引き裂かれた繋ぎ目。釘で打ったところは破損。雨が進入しほうだいの状態で経過してしまった。建物全周にわたってこの状態だった。

継ぎ目の劣化したシーリング(コーキング)を綺麗に取り除き、ボンドブレーカーテープを貼り、マスキングテープを貼ってシーリング充填の準備状況だ。

通常なら5mm厚のバックアップ材を入れてシーリングをするのだろうが、北側から風雨が強いこと、建物の動きが顕著なことなどを考えて10mm厚のシーリングを充填することにした。長さもあり幅深さ10mmだとシーリング材3本を必要とした。

サイディングの繋ぎ目や破損した欠片にもにプライマーを塗って、シーリング(コーキング)を充填し、へらで均しマスキングテープをすぐに剥がして完成だ。

ここでの作業で気づいた事は、シーリングが硬くならないうちにすばやくテープを割り箸等の棒に巻きつけながら剥がすことだった。

サイディングが固定されていないケース

地上から9mの高さに飛び出したようなロフト壁面、常時雨に曝されてサイディングの塗装膜が劣化し、湿気を含んだサイディングは反りかえり暴れてしまっていた。

特に繋ぎ目で、裏に釘を受ける受け材がないために釘固定しないまま、シーリングで塞いでいたところが反って大きく口を開けたいた。

反っていたサイディングの裏側から受け材を取り付けて修正し、ひび割れの隙間が大きいところもU字カットしシーリング補修を施した。

サイディングが劣化して交換したケース

サイディングが水分を吸いすぎ劣化してボロボロになっていた。触るだけで壊れる状態。撤去してボードの厚さが12mmと4mmほど薄いが張ることにした。

サイディングの表面の模様が違うがホームセンターで買ってきたものを取り付けた。

「ボロ家の修繕限が無し」 まさに触れば、いじれば、直せばと次から次えと拡がっていく補修箇所に無限地獄にでもはまったかのような心境に陥ってしまうのだった。

窯業系サイディングボードの亀裂はそのままシーリングしても薄いシーリングは剥がれるかして耐久性はあまり期待できない。亀裂部はU字形に削ってシーリングがしっかり定着できるようにU字カットして補修する。

木造軸組在来工法の建物は木材の乾燥収縮とともに建物が暴れるという現象が起こるらしい。また、地震などによって建物が揺さぶれる。これらによって釘の打ったところが裂かれてしまうようだ。

デイスクグラインダーに溝堀用のディスクを取り付けてU字形に削り取ることにした。

2000年以前の窯業系サイディングボードにはアスベストが含んでいる可能性があるらしい。防塵メガネと粉塵用マスク(アスベストにはこれではだめらしい)を着用しての作業になった。猛烈な粉塵が舞い上がった。

亀裂部をU字カットしたところ。

経年劣化で反って暴れたサイディングボードをビスで締め付けて固定したら、修正に耐え切れず割れてしまった。

亀裂に沿ってU字カットし、マスキングテープを貼ってシーリング打ちの準備。

プライマーを塗ってシーリングを充填し平へらで均した。

マスキングテープを剥がし完成。

反りを修正するたびに割れていく最悪の事態が続いた。

プライマーを塗ってシーリングを充填し平へらで均す。

こんな修正作業の連続だった。なぜこんな事が起こるのか。直張り工法という現在ではほとんど使われない窯業系サイディングボードの取り付け方だったせいである。現在主流の通気工法ならばここまでひどい状態にはならないだろう。

自分でリフォーム補修編その2に続く

窯業系サイディングボードの亀裂はそのままシーリングしても薄いシーリングは剥がれるかして耐久性はあまり期待できない。亀裂部はU字形に削ってシーリングがしっかり定着できるようにU字カットして補修する。

木造軸組在来工法の建物は木材の乾燥収縮とともに建物が暴れるという現象が起こるらしい。また、地震などによって建物が揺さぶれる。これらによって釘の打ったところが裂かれてしまうようだ。

デイスクグラインダーに溝堀用のディスクを取り付けてU字形に削り取ることにした。

2000年以前の窯業系サイディングボードにはアスベストが含んでいる可能性があるらしい。防塵メガネと粉塵用マスク(アスベストにはこれではだめらしい)を着用しての作業になった。猛烈な粉塵が舞い上がった。

亀裂部をU字カットしたところ。

経年劣化で反って暴れたサイディングボードをビスで締め付けて固定したら、修正に耐え切れず割れてしまった。

亀裂に沿ってU字カットし、マスキングテープを貼ってシーリング打ちの準備。

プライマーを塗ってシーリングを充填し平へらで均した。

マスキングテープを剥がし完成。

反りを修正するたびに割れていく最悪の事態が続いた。

プライマーを塗ってシーリングを充填し平へらで均す。

こんな修正作業の連続だった。なぜこんな事が起こるのか。直張り工法という現在ではほとんど使われない窯業系サイディングボードの取り付け方だったせいである。現在主流の通気工法ならばここまでひどい状態にはならないだろう。

自分でリフォーム補修編その2に続く