http://diamond.jp/articles/-/42181から

天然甘味料でも要注意!米国で使用制限広がる

「異性化糖(果糖ぶどう糖液糖)」があふれる日本

炭酸飲料水に入っている糖で、高フルクトース・コーンシロップ=異性化糖(別名「ぶどう糖果糖液糖」「果糖ぶどう糖液糖」)とよばれる天然甘味料をご存知ですか。「天然」と聞くと体によさそうなイメージがわきますが、肥満や糖尿病などの原因として私たちの健康を脅かす存在として、アメリカでは使用禁止運動が広まっています。その結果、高フルクトース・コーンシロップの代わりに、カロリーゼロを売りにした人工甘味料の消費が増えているのですが、今では、どちらも肥満の原因と考えられている、という皮肉な話です。

しかも日本ではそうした最新事情が広まらないまま、高フルクトース・コーンシロップの消費は増えているから要注意です。自覚しないまま生活習慣病のリスクが上がってはいませんか。

1970年代以降は高フルクトース・コーンシロップの消費が激増

まず、高フルクトース・コーンシロップとは、何でしょうか。

「そんな糖聞いたことがない」という方はぜひ、市販の飲料やしょうゆ、ヨーグルトなどの原材料を見てみてください。その多くで「異性化糖」や「果糖ぶどう糖液糖」といった名称が見つかるのではないでしょうか。それが、高フルクトース・コーンシロップの別名なのです。

高フルクトース・コーンシロップ(異性化糖)は、含まれる果糖の割合で分類され、「ぶどう糖果糖液糖」は糖のうちの果糖の割合が 50%未満のもの、「果糖ぶどう糖液糖」は果糖の割合が50%以上90%未満のもの、を意味します。例えば、日本で市販される清涼飲料水には12%程度の高フルクトース・コーンシロップが含まれ、500ml飲んだ場合、60gを摂取することになります。

高フルクトース・コーンシロップは、ぶどう糖と果糖の混合液で、トウモロコシなどのでん粉を酵素処理し生産されます。名称からも「果糖」を多く含むこと、トウモロコシが原料であることが伺えますね。実は、もともとは日本で開発されたものなのです。それが1970年代に米国に導入されると、米国における砂糖の使用、ひいては食文化そのものに歴史的な変化をもたらしました。

というのも米国では、供給地であるキューバでの革命以降、砂糖が不足していました。そこで、高フルクトース・コーンシロップを砂糖の代わりとすべく、米国政府は農家に膨大な助成金を扶助してトウモロコシの生産を後押ししました。最近では遺伝子組み換え技術によって、トウモロコシはさらに安く、大量に生産できるようになっています。

高フルクトース・コーンシロップは、アメリカでの食文化を大きく変化させました。現在では、炭酸飲料、果実飲料、スポーツドリンク、シリアル、ジャム、パン、ヨーグルト、ケチャップなど、米国人が普通に食べるあらゆる食品に使われています。

しかし最近の研究で、高フルクトース・コーンシロップが、肥満や高血圧、糖尿病などの原因と分かり、大問題となっています。また、アメリカのみならず世界中に広がっている肥満と2型糖尿病の原因としても、欧米型の食事スタイルである高炭水化物食、特に糖質の過剰摂取が問題視されており、中でも最大の元凶として高フルクトース・コーンシロップ(主として清涼飲料水から)が問題視されています

果糖とは何か?

さて、果糖とぶどう糖は、何が異なるのでしょうか?

文字から連想されるイメージで「果糖は果物の糖で、ぶどう糖はグラニュー糖や上白糖のことです」と回答された方、残念ながら答えは「ノー」です。

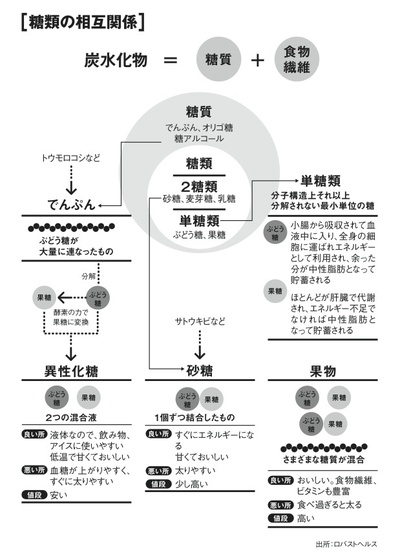

天然甘味料を理解するために、まず糖の最小単位であるブドウ糖と果糖の違いを説明します(表参照)。

果物には果糖だけではなく、ぶどう糖、二糖類、多糖類なども含まれています。また、グラニュー糖や上白糖の主成分であるショ糖は、果糖とぶどう糖が結合した二糖類です。果糖とぶどう糖はどちらも単糖類ですが、私たちの体への働きは両者で大きく異なります。

ぶどう糖はごはんやパン、麺類、イモ類などに多く含まれ、脳の唯一のエネルギー源であり、全身の細胞を活性化するエネルギーとなります。果糖は果物や蜂蜜に含まれており、もともと甘みが強いのが特徴ですが、冷やすと甘みがさらに増します。果物を冷やして食べる習慣があるのはそのためなんですね。

実は、ぶどう糖と果糖は代謝経路が全く異なります。ブドウ糖は小腸から吸収された後、血液中に入り、全身の細胞に運ばれエネルギーとして利用され、余った分が中性脂肪となって貯蓄されます。一方の果糖は、ほとんどが肝臓で代謝されるため直接は血糖を上げませんが、肝臓で中性脂肪などに変換され、余分なものが脂肪として貯蓄される他、脂質異常症を引き起こしたりします。

さらに、ぶどう糖と果糖を摂取した後では、満腹感が違うのです。ブドウ糖を摂取すると、インスリンや血糖値を上昇させ、食欲を抑えるグルカゴン様ペプチド1(GLP−1)の分泌が増加して、食欲を刺激するグレリンというホルモンの分泌を抑えます(本連載の第1回も参考にして下さい)。ですから、ぶどう糖を摂取すると満足感を得て、それ以上は食べものを欲しません。ところが果糖は、インスリン分泌の刺激が弱く、血糖値も直接的には上げません。さらに、GLP−1の分泌も増えず、グレリンの産生が抑制できません。結果、果糖を摂っても満腹感が得られず、また空腹感が減らず、食べものを欲したり食べ過ぎたりする可能性があると考えられるのです。

こうした食欲をコントロールしているのが、摂食中枢と満腹中枢が存在する脳の視床下部です。視床下部と、さらに脳内報酬系が連携して、空腹感や満腹感を調節しているのです。これまでにラットの実験で、果糖を脳に注入すると食べものを探し始め、ぶどう糖を注入すると食べものの摂取が減ることが証明されてきました。ところが、ぶどう糖と果糖を摂ったときになぜ摂食行動が違ってくるのか、私たちヒトの脳の各領域との関係が分かってきたのです。

最近も、イェール大学の研究者たちが、新しい脳機能イメージング法を利用して、ぶどう糖と果糖の摂取後の脳の活性化の違いを調べました。

対象は、健康な成人ボランティア20人(平均年齢31歳)です。この結果、ぶどう糖の摂取後は食欲が減少したのに対して、果糖ではこのような反応は起こりませんでした。やはりぶどう糖の摂取後は空腹感が減り満足感を得たのに対して、果糖はぶどう糖に比べて、空腹感を減らすことができず、満腹感を得にくいということが明らかになりました