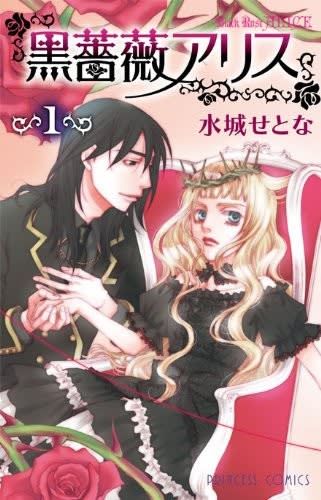

水城せとな先生の『黒薔薇アリス』を読みました♪(^^)

読んだきっかけは、ebookJapanさんで、新装版の全6巻のうち、第3巻まで無料だったから……だったり

水城せとな先生の本で、他に読んだことあるのは『失恋ショコラティエ』かなって思います。確か大分前、午後の2時とかそのくらいにドラマの再放送をやってて……でも平日の昼間なので、結構次の展開気になるっていう回を見逃してしまい、それで気になって原作を買うことにしたわけです(あ、最終回は見れたんですけど、終わり方、原作とはちょっと違ってたような記憶があったり )。

)。

それはさておき、『黒薔薇アリス』、すごく面白かったです 吸血鬼(正確には吸血樹かな)のお話なわけですが、ヴァンパイアものとして、設定的に新しい要素が色々あって、そこと恋愛的要素が複雑に絡まってるところが大人気作である理由なのかな~なんて思ったり♪

吸血鬼(正確には吸血樹かな)のお話なわけですが、ヴァンパイアものとして、設定的に新しい要素が色々あって、そこと恋愛的要素が複雑に絡まってるところが大人気作である理由なのかな~なんて思ったり♪

あ、今回あんまし前文に文字数費やせないので、あらすじ等について詳しく書けないのですが(というか、設定がちょっとややこしいので、そこを説明するとなるとそれだけで結構長くなっちゃう )、今回書きたかったのが実は、ずっと前に見てたことのある『BLOOD+』のことだったりして

)、今回書きたかったのが実は、ずっと前に見てたことのある『BLOOD+』のことだったりして

いえ、あらためて言わずもがななんですけど、超人気大ヒットアニメであるのと同時に――わたし、展開的にかなりいいところまで見てたにも関わらず、最後どうなったのか見てないので知らないんですよ(^^;)

で、こちらも設定的にすごく過酷なので、続き見るとしたら、もうほんと、居住まい正して、ドキドキ しながら、心拍数上げつつ見ることになると思うのですが……最初に『BLOOD+』見た時、わたし結構衝撃だったんですよね。いえ、吸血鬼ものって、すでに結構手垢がついてると言いますか、設定的に出尽くしちゃってる部分があるんじゃないかなあ

しながら、心拍数上げつつ見ることになると思うのですが……最初に『BLOOD+』見た時、わたし結構衝撃だったんですよね。いえ、吸血鬼ものって、すでに結構手垢がついてると言いますか、設定的に出尽くしちゃってる部分があるんじゃないかなあ ……みたいに思っていたところ、そこをブチ破るような形で、まったく新しい斬新な設定の面白いアニメが登場した――みたいなところがあって。

……みたいに思っていたところ、そこをブチ破るような形で、まったく新しい斬新な設定の面白いアニメが登場した――みたいなところがあって。

それで、『BLOOD+』の中では、主人公のサヤちゃんと、彼女の妹のディーヴァが敵同士として戦っていて、でも、ディーヴァ側のシュヴァリエの1人がサヤちゃんに恋をしていて、でもサヤちゃんには、彼女にずっと付き従っているハジくんというこちらもまたお約束のイケメンがいて……みたいな設定。自分的にここが最終的にどうなったのか気になるのと同時(相当悲劇的な展開になったものと思われます。たぶん )、『BLOOD+』って、ストーリーが壮大なだけに――視聴者さん側が十分納得できるというか、その範囲内に収まって終わったのかな……なんていうことも気になったりしてます(^^;)

)、『BLOOD+』って、ストーリーが壮大なだけに――視聴者さん側が十分納得できるというか、その範囲内に収まって終わったのかな……なんていうことも気になったりしてます(^^;)

ええと、『黒薔薇アリス』にお話戻りますが、簡単にいうと『黒薔薇アリス』は主人公の菊川梓さん(その後のアリス)という28歳の女性が、もうひとりの主人公ともいえる吸血樹のディミトリとある取引をして、吸血樹の子孫繁栄(?)のために「繁殖」に協力するといった物語です。

そして、繁殖を終えた吸血樹はその後死ぬし、吸血樹から種を受けた女性もまた、その後3か月(だったかな?)くらいで命を落とすということになるわけですが……そこに至るまでのオスとメスの駆け引きと言いますか(笑)、梓=アリスは、4人ほどいる吸血樹候補のうち、誰かひとりを選ばなければならず、そこに至るまでの恋愛含む人間ドラマが読みどころかな、なんて思ったり

ええと、『BLOOD+』の中では、吸血という行為にはエクスタシーが伴う……といったように語られていた記憶があるのですが、『黒薔薇アリス』における吸血樹の繁殖行為もそうなのだろうなあ……なんて、ぼんやり思ったりしました。吸血樹たちは繁殖を終えると死を迎えるわけですし、交わった女性のほうにも同じ覚悟が求められる……でも、それが果たして不幸か?というと、必ずしもそうとは限らないんじゃないかなあ、なんて思ったり。

ディミトリは、吸血樹になる前の人生で、オペラの歌い手さんだったわけですけど(テノール歌手)、オペラってそもそもそういう設定のものが多い気がするんですよね。エクスタシーの頂点で滅ぶ男女の物語であるとか、そうした悲劇的な設定のものが多い気がする。ちょっとお話飛びますけど、生物学的なことで言えば、たとえばシャケ(鮭☆)とか(笑)。ただ交尾して子孫残して死ぬためだけに、あれだけ過酷な旅をして故郷の川まで戻ってくる。でも、DNAにそう組み込まれているからというよりも、あの交尾の瞬間って、シャケ( ←?)さんたちにとっては、もう己のすべてを出し尽くした、究極のエクスタシー状態ののち、死を迎える……んじゃないかと思ったりもするわけです。

←?)さんたちにとっては、もう己のすべてを出し尽くした、究極のエクスタシー状態ののち、死を迎える……んじゃないかと思ったりもするわけです。

まあ、簡単にいえば、子孫を残すために自然はそうした生きとし生けるものに苦労した分のご褒美を与えようとする――みたいなことなんですけど、この時、メスのシャケさんが生んだ卵に、他のシャケ以外の、シャケになる前の川に住んでるお魚さんたちも精子をそこにかけようとすることがある。それもまた、本能的な行動なんでしょうけれど、何分遠く旅をして戻ってきたオスのシャケさんとは体の大きさが違いすぎるから当然けちらされる(笑)。

こののち、死んだシャケさんは、クマしゃんのお食事になるなどして、最後まで自然の循環の輪の中でその役割を終える……といったところなわけですけど、そうした意味で、子孫を残すに至ることの出来たシャケさんの個体というのは、それこそ選び抜かれたDNA同士による結びつきと思うわけです。

たとえのほうが動物でもなく、お魚さんというのがなんですけど(笑 )、吸血樹という種族もまた、人間という種族が生き延び続けるためにも――何かこう、非公式アニマルレッドデータブック的存在として、その存在が実は貴重で意味ある、地球にとって非常に重要な一員であったりもするんじゃないかな……なんて思った次第であります。。。

)、吸血樹という種族もまた、人間という種族が生き延び続けるためにも――何かこう、非公式アニマルレッドデータブック的存在として、その存在が実は貴重で意味ある、地球にとって非常に重要な一員であったりもするんじゃないかな……なんて思った次第であります。。。

いえ、書きはじめた時は、こんな真面目なこと書く予定じゃなかったんですけど……おっかしーなー☆ なんて思いつつ、とりあえずこれで前文の終わりにしたいと思いますm(_ _)m

なんて思いつつ、とりあえずこれで前文の終わりにしたいと思いますm(_ _)m

それではまた~!!

P.S.『黒薔薇アリス』、11/24まで、ebookJapanさんで第3巻まで無料で読めます(ちなみに全6巻

)。もう今日と明日しかないというのがなんなんですけど(汗)、面白いので、すぐ読めてしまうんじゃないかな……と思ったり♪

)。もう今日と明日しかないというのがなんなんですけど(汗)、面白いので、すぐ読めてしまうんじゃないかな……と思ったり♪

マリのいた夏。-【3】-

――父が浮気しているらしいとロリが知ったのは、随分昔のことだった。そもそも、ここユトレイシアへやって来たのも、「お父さんが出世して、首都勤務になったのよ!」といったようにロリは最初聞かされていた。

ところが父はその後、首都郊外にある陸軍駐屯地から二年ほどで海外勤務が決まり、イスラエルへ行くことになった。ロリは歴史のテストの点数は良いほうだったが、それでもイスラエルという地がどの程度危険なのかといったことまでは、当時それほどよく知らなかった。また、父が軍部においてどのような仕事をしているのか、詳しく知らなかったし、聞けるような雰囲気でもなかったと言える。

「あんな人、時々そのまんま死んじゃえばいいって思うこともあるわ」

いつもは優しい母が、泣きながらそんなふうに電話で話すのを聞いて、ロリはその昔ドキリとしたことがある。学校から帰ってきて、二階へ上がっていこうとしたら――シャーロットが友達か誰かを相手にそんなふうに話していたのだ。

「そしたら遺族年金やら保険金とか諸々もらえて、この高級住宅地ではやっていけないでしょうけど、それでもロリとふたり、母娘で暮らしていく分には困らないでしょうからね。つましく堅実に暮らしてさえいけば……」

ロリは廊下で棒立ちになったようになり、どういうことなのか、そのまま廊下で息を殺して耳をそばだてるということになった。ロリはいつでも母が、父に対して優しい横顔を向けているところしか見たことがない。普段から少しくらいは夫に対し、不満を表明しているところを見たことがある――というのであればむしろ、ここまでのショックは受けなかったに違いない。

(お母さんの、お父さんに対するあの優しい態度は全部、嘘だったのだろうか……)

ロリが初めてそのことを知ったのは、小学六年生くらいの頃のことだった。背中のリュックを床へドサリと落くと、ベッドの上にごろりと横になった。すると、勉強机の上の花瓶に白とピンクの秋明菊の花が活けてあるのに気づいた。そして、虹色の光沢のある花瓶の前には、父と母と自分の写った家族写真が飾ってある。

『あの人に女がいるのは、今に始まったことじゃないわ。もう、結婚して間もなくずっとよ。ううん、そもそも相手の女と結婚できないから、都合上わたしと結婚したのかもしれないわね。もしそうなら、あの女とはわたしよりずっと前から関係があったということになる……だからね、海外勤務だなんだ、妻と距離的に離れたから肉体的欲求がどうだの、あの人の場合あまり関係ないってことなの』

『相手の女の顔と名前くらいは知ってるけど……詳しいことまではよく知らないのよ。図々しく、わたしとあの人の結婚式にもやって来てたくらいですからね。そうなの。向こうもすでに結婚してるのよ。確かユダヤ人でね、親の意向で同じユダヤ人でユダヤ教を信じてる人じゃなきゃ駄目だかなんだか、そのあたりの理由だったらしいわ』

『ええ、そうよ。あの人だって母親がロシア系ユダヤ人よ。でも父親はプロテスタントのアメリカ人だし、そのあたり、思想的にはかなりリベラルな家庭だったらしいの。とにかく向こうの女のほうではね、そんな理由がなんやかやあって、うちの人とは親の反対で結婚できなかったってこと。でも、結婚してから気づいたってことなんじゃない?自分が本当に愛してるのは、トム・オルジェンただひとりだったっていうことに……!』

ロリは自分の母親が泣いているところを見たことがほとんどない。見たとすれば、結婚前、同じモデルの仕事をしていて、ルームメイトだったという女性が麻薬の過剰摂取で死んだと聞いた時くらいだったろうか。

ロリは花瓶の前の写真フレームを手に取った。母のシャーロットはモデルをしていたというのが頷けるくらい、三十八歳のこの頃もとても美しかった。だが、父のトム四十九歳はどうかと言うと、どう大目に見ても無骨でやぼったい感じだ。むしろ、このダサい雰囲気さえ漂わせているように見える中年男が、美しい母を差し置いて誰か他の女性と浮気しているだなんて――ロリには俄かには信じがたいことですらあった。

(お父さん、なんで?お母さん、あんなに悲しそうに泣いてたよ。お母さん、毎日ロリのためにごはん作ってくれて、家のことはなんでもしてくれて……この間ね、学校でバザーがあったの。お母さん、手作りの手芸の品を出品して、色んな人から喜ばれてたよ。わたしが男の人だったら、絶対お母さんみたいに優しくて美人な人と結婚したいと思うと思う。それなのに、お父さんはずっとそんなお母さんのことを裏切ってたっていうこと?……)

小さい頃から、ロリと父親のトムの間には縮められないように感じる距離があったのは確かである。いや、その頃はあまりに小さすぎて気づかなかった。確かに夏休みには毎年、家族三人でどこかへ出かけた記憶があるし、そういう時にした会話や、車の中でかかっていた音楽のことや……ロリにも楽しかった記憶というのはたくさんある。けれど、ロリは父親が「なんでも型通りにやりたがる」傾向にあるらしいことに気づいていた。「家族というのは何やらどうもそういうものらしいから」、「それっぽくクリスマスパーティしよう」とか、「妻や娘の誕生日のお祝いをしよう」といったような……けれど、子供ながらに薄々気づいていたことを、ロリはどうにか誤魔化そうとした。(お父さんはただ、愛情表現が不器用なだけ)、(軍人さんで、いつも大変なお仕事をしてるから、それで型通りになんでもやってしまう癖がついてるってだけなのよね。そこにそれほど深い愛情がないなんて、きっと気のせい。わたしの考えすぎなんだ)――といったように。

だが、その後大人になるにつれ、ロリが幼いながらに感じ続けていたことは、影が実体を取って本人に成り代わるように、直感が事実になった。ロリはその後も時折母が、昔の友人かハミルトン夫人を相手に(というのも、ルークの父親も浮気によって妻のことを悩ませ続けていたから)夫の話をするのを盗み聞きし、そのあたりの事情にさらに詳しくなっていたからだし、父親が休暇で家に帰ってくるそのたび、うそ寒い家族の虚像につきあい続けるしかなかったからである。

今、ロリの部屋にはその頃とはまた別の家族写真が、まったく同じ写真フレームに飾ってある。家族三人でフロリダへ旅行しに行った時のもので、両親も自分も全開に近いくらい笑顔だった。この写真を見る限り、この家庭にはどこにも問題など何もないようにしか見えないことだろう。

けれど、十七歳に成長した今、ロリはすでに色々なことがわかっている。父親が不在の間、母は金銭的な意味では何不自由なく暮らし(『他に女がいるんですからね、そのくらいの保障は当然よ』というのは、シャーロットがハミルトン夫人に語っていた言葉である)、趣味や交際などに時間の多くを使い、とても充実していて幸せそうに見える。また、この母は娘の養育上のことで気に入らないことがあると、すぐ寝こむ癖があり(たとえば、テストの点数が悪かったなど)、家事も手につかないくらいお母さんはがっかりしている……とアピールすることで、ロリに反省を促そうとするのが常だった。そうした時もロリは、『自分が悪い』と考える場合が大半だったし、母とふたりで暮らしていて、2~3日口を聞かなかったことがある以外では、そう深刻な喧嘩というのはしたことがない。

とはいえ、父が休暇で帰ってくると、ロリはある部分母の欺瞞性と父親のそれを比べるということになってしまい、娘として複雑な気持ちを味わうことになる。もちろん母の言うとおり、父はお国のために働いているのであるから、せめて上辺だけでも『いい娘のふり』をしなくてはならないと思い、そう務めているつもりだ。そして、休暇が終わり父が再びいなくなるという前日やその当日――母のシャーロットもロリも、実に悲しそう、残念そうな素振りをしては見せるのだが、心の内ではまったく別のことを思っていた。すなわち、(あ~、これでお父さんいなくなったら、お母さんとふたりでまた気楽になっていいや)とか、(やれやれ。これでまたもしこの人が首都勤務にでもなったとしたら……ちょっと考えちゃうわね)といったようなことを。

なんにせよ、父がいる三週間ほどの間、オルジェン家はある特別な幸福な笑顔とオーラに包まれる。妻のシャーロットも娘のロリも、父親を気遣って過ごすのだったが、それはある意味、軍部におけるミッションにも似て、今ではもう愛情というよりも何かの義務感に近いものと化していたと言ってよい。

だから、夏休みがはじまって一週間ほどした頃――父親が帰ってくると、シャーロットとロリの間では特にその前に示し合わせたといったようなこともなく、「いつもの家族ミッション」が開始されるというわけだった。トムのほうでは玄関先で会った瞬間、母に対しては「ママは前に会った時と変わらず綺麗だなあ」といったことを言い、娘のロリには綺麗な絵葉書とか、珍しい何かの外国土産をまず最初にくれる。こうした時、ロリは嬉しがって見せながらも、時々内心では複雑な思いを味わうことがある。というのも、この父親のヨーロッパ土産は、「仕事で行ったんだ」ということだったが、例の浮気相手の女性というのは、よく欧州中旅行しているということだったからだ(このこともロリは母の電話内容を盗み聞きして知った)。

こうして、母シャーロットと娘のロリは、父トムの滞在中、「これが理想の妻にして娘であろう」像というのを演じ、そろそろこの演技にも疲れてきたな……と肩こりを覚える頃、大体トムの休暇は終わりを迎えるというわけだった。

また、この時の夏の休暇時は、父が帰ってきて一週間もしないうち、ロリは例のキャンプへ出かけることになっていた。結局のところ、ロリがキャンプへ行くことにしたのは――父の帰省がまったく関係していなかったといえば嘘になる。というのも、母娘ふたりの時よりもシャーロットが腕を振るった夕食を囲っていた時、「友達やボーイフレンドと出かける用があるなら、父さんや母さんにつきあう必要はないんだぞ」などと言われたからだった。両親は今年、イギリス旅行へ行く計画を立てていて、ロリにしてもすっかりそのつもりでいた。けれど、父親からそんなふうに言われてみると……そのキャンプにもし出かけなかったとしたら、ロリの夏のバカンスの予定といえば、両親とのその旅行以外何もなかったからである。

(あーあ……何が悲しくて実の父親に対して見栄を張らなきゃならないんだか)

三つの車に分乗して目的地のキャンプ場へ向かう車中にて、ロリは誰にも気づかれぬよう、溜息を着いた。大体のメンバーは、マリにロリにエリ、エリのボーイフレンドのクリス・ノーランド、ルーク=レイ、ルークの寄宿学校での友人だというリアム・ローリング、ベンジャミン・モリソン、ジェイムズ・コルビー、マリの友人のリサ・メイソン、エレノア・ワイアット、シンシア・グレイソン、他はマリやロリやエリの中学時代のクラスメイトである共通の友人、オリビア・ホランド、彼女の恋人のラース・リンカーン、ライアン・ハドソン、エイドリアン・ランドン、エミリー・イーストン、ドミニク・キャメロン……の計十七名といったところである。

この中にノア・キングのいないことだけが、ロリには唯一喜ばしく感じられることだったわけだが――中学時代の友人らと一緒の車に乗ろうとしたのに、マリから「あんたはこっち!」と、強制的にストレッチ型リムジンへ乗せられてしまったのだ。しかも乗った瞬間物凄く後悔した。それというのも、ピンク色のレザー仕様の座席は向かい合わせになっており、ようするに一種の合コン的雰囲気だったからである。しかも、マリとルークはすでにカップルだから別として、残りはマリアンヌ女子組とロイヤルウッド校の3:3で向かいあっているも同然だったからである。正直、ひとりあぶれ者になると最初からわかっているこのシチュエーションで、マリが何故自分を隣に座らせようとしたのか、ロリにはまったくもって理解不能だった。

(まさか、途中のどこかでノア・キングか他の誰かが乗り込むとかじゃないわよね……)

ロリは、今回のキャンプ地が車で三時間ほどの隣の州にあるキャンプ場であることをこの瞬間心から呪った。もしユトレイシア近郊ということであれば、最悪「気分が悪くなった」とでも言って、父か母のどちらかに迎えにきてもらうという逃げ道もあったに違いない。けれど、このシチュエーションでは、未知のダンジョンを前にして自分の真後ろで分厚い石扉が閉ざされたも同然だった。

とはいえ、居心地の悪さを感じているのは自分だけではない――ということに、ロリは割と早い段階で気づいた。男子たちは男子たちだけで話し、マリの親友だという女子たちはみな、スマートフォンを片手に退屈そうな様子をしている(ロリが聞いた限り、マリにこのキャンプでの合コンをセッティングするよう催促したのは彼女たちのほうだということだったのだが)。

男子のうちの三人も、女子の三人も……全員、去年もキャンプに参加していて、とりあえずお互い顔見知りではあるはずだった(というのも、火をみんなで囲った時、一応全員自己紹介していたから)。けれど、女の子たちはそのあたり知らんぷりを決め込み、男子たちは男子たちだけで、自分たちにしかわからない内輪話をしては笑ってばかりいる。

(うわあ。しかもこの座席順、めっちゃキツいんですけど、マリ……)

『あんたはわたしの隣ね』と決めつけられてしまった結果、エレノア・ワイアット、シンシア・グレイソン、リサ・メイソン、そしてロリが苦手に感じている彼女の隣に座り、最後がマリだった。そして反対側の座席には、ベンジャミン・モリソン、ジェイムズ・コルビー、リアム・ローリング、ルーク=レイという順だったわけである。

「まあ、とりあえずはみんな飲みましょ!」

リサは後ろの棚からシャンパンとバカラのグラスを取りだすと、全員に回してまずは乾杯しようとした。このリムジンは彼女の父親の所有であり、運転手のほうは今回出張勤務だということだった。去年初めて会った時、リサは蛍光ピンクと水色と黄色の混ざった髪色をしており、かなりブッ飛んだ雰囲気だったが、今回は地毛の輝くブロンドの長髪をなびかせており、随分落ち着いた様子だった(マリからあとで聞いた話によると、去年は父親がまたも連れ子のいる女性と再々々々々々婚したとのことで、リサは相当荒れていたのだという)。

この場合、マリとルークはすでにカップルなのであるから、全員の気分をほぐすようなホスト役をやってもいいはずである。けれど、ルークはもともと無口な質だったし、隣のリアムと話すという以外ではさして役に立ちそうになかった。そしてマリもまた、隣のロリやリサとしかほとんど口を聞いたりしなかったのである。

また、その理由が何故かも、ロリはだんだんわかってきた。というのも、車内では最初から結構な音量で音楽がかかっていたが、ジャスティン・ビーバーの曲がかかると、「あ、この曲めっちゃ好き!」とシンシアが言いだし、ジェイムズが「俺もオレも!」と同調したことで――そのことをきっかけに、少しずつ車内の雰囲気が変わっていったからだ(リサが「ジャンティン・ビーバーだって。おえっ!」と自分の耳許に囁いてきたのが何故なのか、ロリにはよくわからない)。

「ジャスティンのどの曲が特に好き?」

「えっと、わたしはね……」

といった具合に、とんとん拍子に話が進んでいくと、シンシアとジェイムズはお互いにどのアーティストが好きかといった話をしだし――その後は、お互いの学校のことや入っている部活のことやら何やら、彼らの間では途切れることなく会話が続いた。

また、ここがカップルとしてまとまりそうだからだろうか、エレノアとベンジャミンもまた、ポツポツ会話をしはじめ、徐々にいい雰囲気になっていったようである。

さらに、リアムが時々ちらちら自分を見ていることにリサも気づいているだろうに、彼女は彼の視線のことを一切無視して、自分のほうばかり見てくることがロリは気になっていたと言える。リアムについては、「ちょっと格好いいけど、巨乳のAV好きだって」とマリに聞かされていたのだから、当然といえば当然の態度ではあったろう。また、リサとマリが自分を間に挟んで色々話しかけてくるのはいいのだが、その真意について、ロリは計りかねていたというのがある。座席の後ろ側にいる四人については、出来レースという言い方はおかしいが、とにかく最初からそのように仕組まれていたのだろう。けれど、リサはリアムに興味がないというよりも、あえてこうすることで彼を焦らしているのではないかとロリには感じられ、そんなことが気になってもいた。本当はここに自分がいなくて、リサとマリとリアムとルークの四人が並んでいたのだとしたら――今ごろ会話のほうが大盛り上がりに盛り上がっていたのではないかと、そんなふうに感じられることが……。

>>『あいつ、去年べろんべろんに酔っ払ってたけど、俺にキスしてきたんだぜ!そのこと覚えてねえのかな』

チャットの画面にそう打ち込むと、ルークからもすぐ返信が来る。

>>『それはどうかわかんないけど、普段からクラブ通いしてて相当遊んでる子らしいから……あんまり期待しないほうがいいんじゃないかな』

「ふうん。そんでロリは、高校卒業したらどーすんの?」

「ええと、まあ司書の資格の取れる短大か大学に入ろうかなと思っててるんだけど……」

「へええっ!じゃあ、ようするに本が大好きってこと?」

(あらまあ。これじゃノアの奴、やっぱ望み薄かもね。だってあいつ、本はマンガかせいぜい読んでも芸能人の暴露本ってとこだもんね。あとはとにかくひたすらゲームが好きっていう……だから言ったのに。『あんたとあの子じゃ絶対合わないんじゃない?』って)

――ようするに、事はこうしたことだった。ノア・キングはリサの父親のオースティン・メイソンが再々々婚した時に、相手の女性が連れてきた姉弟の弟で、リサは姉のテイラーとは合わなかったが、弟のノアとは妙に気があい、両親が離婚してのちも時折連絡を取りあうという仲だったのである。この元・義理の弟は、見た目あまりそう見えないのだが、実際にはコンプレックスだらけの小心者だった。去年のキャンプが終わってから、親友のマリからロリのことを詳しく聞いてくれとしつこくせがまれ、今年のキャンプにも誘ったのだが、『もし誰か彼氏でも連れてきてたら耐えられない』などと言いだし、随分迷いに迷って、結局のところやって来なかったのである。

一方、マリのほうでルークに「誰かロリに合いそうな男でもいない!?」と聞いていたのには理由があった。マリはマリで、リサには言わなかったが、「あんな奴、絶対ロリと合わないし、キスしただけでも図々しいにもほどがあるっ!」などと、彼女はルークの前で息巻いていたからである。

――こうした成り行きにより、リサから「あの子とちょっと話したいんだけど、いい?リムジンのほうに連れてきてよ」と頼まれ、マリは親友の頼みをしぶしぶ聞き入れていたというわけだった(ロリにしても、なんとも迷惑なことである)。

リサはその後さらに、「どういった男子がタイプか」といったこともロリから聞きだそうとしたけれど、ロリのほうでは小声になっていたのも無理はない。何故ならロリは中学時代、『マリ王女とルーク王子』という絵本をこっそり描いていたこともあったくらい――ルーク=レイのことを理想の王子さまとして今も崇拝しているところがあったから。その相手が向かいの座席に座る目の前で、そんなことを口にするのは憚られる気がしていた。

「特にタイプとか、そういうのはないかな……」

「あっ、わかった!好きになった人がタイプとかってやつね?でもさー、俳優でもミュージシャンでもなんでもいいけど、そーゆーのでこういう人がタイプって人はいるんじゃない?」

元・義理の姉として、義弟に出来る限り情報提供してやろうという親切心から、リサはそんなふうに聞いていた。すると、俯いて黙りこんだロリのかわりに、マリがこう答える。

「ロリ、ちょっと男の趣味変わってんのよ。あんた、指揮者のクラウディオ・アバドなんて知ってる?」

「うんにゃ。知らない」

けれど、リサは携帯で速攻検索し、その指揮者の顔写真を確認した。そして驚く。

「ええ~っ!?ただのおじいちゃんじゃない。あ、でも若い頃の写真は確かに格好いいかも……もしかしてロリってジジ専?それとも、相当年の離れたおっさんしかキョーミないってタイプ?」

「う、うん。まあ……」

実際には違ったにせよ、そうした方向に話が流れてくれて、ロリとしては助かった。また、リサにしても自分がファザコンだという自覚があるため、ロリの気持ちについては多少理解が利いたと言える。

「おっさん好きになる若い女の子の心理には、父親の影響っていうのがあるらしいわよ。ほら、たとえばシングルマザーのお母さんに育てられて、最初からお父さんが家庭に存在しなかったとか、お父さんが仕事仕事で家にあまりいなくて寂しかったとか……」

「そりゃリサ、あんた自分のこと言ってんじゃない?あ、でもまあロリの場合もある部分そうなのかな。だって、ロリんとこのお父さん、軍人で海外勤務だもんね。でも今、休暇で帰ってきてるんでしょ?」

「えっとね、わたしの場合は父性の不在がどうこうとか、あんまり関係ないの。指揮者のアバドはね、とにかく人間性が素晴らしいの。それが音楽にも表われてるっていうか……」

(うわ~。クラブミュージックでもなく、クラシックについて語るタイプか。こりゃ、ノアにはやっぱり諦めたほうがいいって言う以外なさそうね)

「でも、そんなのおかしくない?指揮者っていうことは、自分じゃ一音も出さないわけじゃない。それなのに音楽に人間性なんて表れるもんかしら。そりゃ、自分で作詞するなり作曲したっていうんなら、他の人が歌うたってても理解できるよ。だけどクラシック音楽の場合は、大昔の人の音楽を再現するっていうそれだけでしょ?」

「そ、それはそうなんだけど……」

リサが相手では、自分の考えるところを十全に説明しきれまいと思い、マリはロリに代わって親友から昔聞いたことをそのまま再現することにした。

「モーツァルトの交響曲の第40番だったっけ?そのアバド指揮のやつをロリは小さい頃から愛聴してきたわけよ。その時点では特段、誰が指揮してるだの、どこの交響楽団がオーケストラかだの、ロリは最初はまるで興味なかったわけ。ところが、他の指揮者やオーケストラが演奏してる同じ曲を聴いた時、明らかに違ったんだって。で、ロリはその『違い』がどこからもたらされたのかを知りたくて、まずはそのクラウディオ・アバドって人のことを調べたわけよね。そしたらまあ、人物評としていいことばかりが出てくるっていうか……もちろん、ベルリン・フィル時代のことについては賛否が分かれるかもしれないけど、とにかくクラシック音楽とともに生きた素晴らしい人って感じなわけ」

「ふう~ん。そういやマリんちって、お姉さんと一緒にピアノ習わされたりとか、そういう家庭環境だったって言ってたっけ?」

「まあね。あたしとしてはリサみたいにドラムでも小さい頃から習いたかったけどね」

「あたしのドラムはただのストレス解消みたいなもんよお」

この時、リサはソファの背もたれに何気なく両腕を広げようとして、ふとリアムのほうに視線がいった。彼は親友のルークとテレビを見ており、今やっているバスケの試合のことで夢中になってあれこれくっちゃべっている。

「ねえ、そろそろみんなでカードゲームでもしない?」

リサは「確かこのへんに……」と言いながら、棚の中をがさごそ探り、トランプを取りだした。その後、サヴァラント森林キャンプ場へ到着するまでの間、カードゲームのほうはそれなりにまあまあ礼儀正しく盛り上がった。とはいえ、ロリにしてみれば車から降りた時、ほっとしたことこの上もなかったに違いない。マリも「ごめんね、疲れたんじゃない?」とあやまってくれた。けれど、彼女は(実は去年スピン・ザ・ボトルであんたにキスしたノア・キングの奴がさあ……)などと話す気はまるきりないのだった。

「リサも悪い子じゃないのよ。ほら、うちカトリック校じゃない?だから、進化論についてなんて習ったりしないわけ。カテキズムについての授業もあるんだけどね、リサはシスターたちにとってはもうほんと、超のつく問題児よ。『わたし、天国に行ったらきっと、真珠の門のあたりで昔飼ってた犬とか猫とか、絶対いると思うんですけど~』くらいなら可愛いもんだけど、教理問答っていうのはもう、こう聞かれたらこう答えるみたいに、きちっと答えが決まってるわけじゃない?今生きている目的は天使さまにお仕えして、死後は天国で天使とずっと一緒にいるためですとかなんとか。あの子、みんななんとなくおかしーなーと感じてる点について、いちいち突っかかる子だからね。『人類がアダムとイヴから生まれたって絶対おかしくないですか?そもそもカインはこのふたりから生まれたのでない人間たちと結婚して子孫を残してるんでしょうしね』とか、そういうことについてね。だから、ああ見えてずっと頭のいい子だし、一緒にいると楽しいから、学校じゃ結構人気のある子なのよ」

「うん……マリの親友なんだから、それだけ魅力のある子なんだろうなとは思うんだけど、あんまりこう……わたしみたいな地味な子を相手にしなさそうな感じなのに、なんでかなと思って」

ロリがそう言って首をひねっていても、マリはやはり何も言わなかった。マリはロリの初めての恋人には、あんなノア・キングなどでなく、せめてももっとグレードの高い男が相応しいと考えていたからである。

「なんにしてもわたし、向こうのエリとかみんなのほう行くね。マリは今の高校生活の友達のことも大切だろうし、こっちとそっちを行ったり来たりする感じでも、オリビアやドミニクもみんな、わかってくれると思うよ。じゃ、またあとでね」

「うん。わたしもそっちにあとで必ず遊びにいくから!」

――去年行ったキャンプ先では、バンガローを借りず、全員5~6個のテントを組み立て、隣あって眠った。けれど、リサはそのことがわかった途端、シンシアやエレノアと一緒になって「こんな小汚いところで眠れないわ!」などと騒いでは、みんなの顰蹙を買っていたものだった。

そこで、とりあえずみんなが持ってきた中で一番立派に見えるドーム型テントをこの三人に譲ったわけだが、リサは夜中までビールを飲んだりマリファナタバコをふかしたりと、他の仲間たちにとって目に余る行動ばかり取っていたわけである。

ロリの中学時代の友人たちを中心にしたグループは、そんな彼女たちを指して『お嬢さん組』とか『ハイクラスの人たち』と呼び、ある程度一線を引いていたわけだったが――今回彼女たちはバンガローどころかキャンプにあるペンションを借りるらしいと知り、一同ほっと胸を撫で下ろしていたものである。

「ロリ、どーしたのよう!あたしたち、あんたのために座席もちゃんと取っておいたのに……あいつらと同じハイクラスの人になっちゃったわけ?」

オリビアやエミリー、ドミニクといった女友達と顔を合わせるなり、ロリはみんなとすぐ抱きあった。オリビアとは中学から引き続き同じ高校だったけれど、エミリーはユトレイシア一と言われる特進高校へ進学し、ドミニクはテニスの強豪校として有名な高校へ進んでいた。

「う~ん。なんかよくわかんないんだけどね、マリに『一緒の車に乗ってほしい』みたいに言われて。でも、あの人たちはみんなお金持ちだからペンションで隣同士になるんだろうし、夜くらいはこっちにも来て一緒にバーベキューでもするのかどうかわかんないけど……なんか、お互い3:3ですでにカップルになってるみたいな、そんな雰囲気みたい」

「やれやれ。あんたも災難ねえ」と、ドミが言った。彼女は高校でもテニスを続けていて、そちらの合宿を抜けてやって来たため、すっかり陽に焼けていた。「マリとルークは恋人同士だからいいとしても、あのメンツで自分だけ数的に余るとか、かなりのトコ痛いことじゃん。マリと仲いいのはわかるけどさ、嫌なことははっきりイヤって言わなきゃダメだよ」

「う、うん。そうだよね……」

――このあとは、昔馴染みの女子たちの間で、今の高校生活や部活のことなど、お互いほとんど隙間なしのマシンガントークが続いた。エリもまた、クリスと一緒のテントを立て終わると、こちらの女子グループのほうへやって来て、話に加わる。

「明日さあ、遊園地と動物園、どっちから行く?」

「やっぱ遊園地からじゃない?最悪、動物園は行けなくてもいいけど、わたし、絶対絶叫マシンには乗りたいもん!」

「オリビア、ほんと好きだよねえ。あんた、高いとことか……」

「そーよお。高いところから落ちる時の、あのゾクッとする感じがいいんじゃない。でも、ラースが軟弱でさあ、そーゆーのばっか順に乗ってると、絶対途中で脱落しちゃうの」

「じゃあさ、そういうのの乗り物強い組と弱い組とで明日は分かれようよ。あたしとロリとドミニクは強いでしょ?あと、クリスも弱いからなあ。ほーんと、つきあっててつまんない、あいつ」

「まあま、エリ。なんだかんだいって、もう三年も続いてんじゃん、あんたたち」

「え~っ。でもその基準でいったら、あたしだけ除け者ってことになんじゃん~!!」

エミリーがそう不満を洩らすと、テントを張っている最中の男子たちから注意の声がかかった。

「おお~い!!積もる話があるのはわかるけどさあ、ちょっとこっちにも手ェ貸せって。ただちょっと押さえたり引っ張ったりするってだけでいいからさ」

「はいはーいっ!!」

火を熾してバーベキューする場所を真ん中にして、大体のところ5張のテントを立て終わった時のことだった。適度に野の草や花が両脇に生える小道を辿って、やたら背の高い青年がワンタッチ式テントを抱え、こちらにやって来る姿が見える。

「おや。あいつ、セレブ組の奴じゃんか。どーしたんかな。まさかとは思うけど、着いて早々喧嘩とか?」

ライアンが眩しい陽射しを遮るのに、片手を庇のようにしてそちらを眺めやる。このキャンプを管理する従業員たちが草むしりする間を縫って、ベンジャミン・モリソンが土で固められた木枠の階段を上がり、とうとうこちらまで到着する。

「オレも、こっちに入れてもらっていいかな?去年みたいに火を囲んでぼーっとしたりしたくて来たのに、あんな小綺麗なペンションに泊まるんじゃ、意味ないからさ」

「おう、歓迎するぜ!どっかそこらへん、好きなところにテント立てろよ」

ラースとライアンとベンジャミンは、同じサッカー部だったせいかどうか、去年すぐ意気投合していたものだった。ロリはそんな形でベンジャミンがみんなと馴染むのを見てほっとするのと同時――彼と車内でカップルになりつつあったエレノアのことはいいのだろうか……と、そんなことが少しだけ気にならなくもない。

テントを立てるのもそうだったが、バーベキューを焼いたりするのも、男子たちが『男の仕事』と思い込んでくれてるそのせいで、女の子たちは水飲み場で水を汲んできたり、売店で氷やジュースを買ってきたりと、さしてすることはなかったと言える。

そしてこの時、ロリやエリやドミニクたちが売店で買ったお菓子やジュースを手にして戻って来ると――火を熾したコンロを囲む男子たちの中にルーク=レイがいるのを見て、ロリは一瞬ドキリとした。マリの姿はまだない。ということは、ちょっと様子を見にきたということだろうかと、そんなふうに思う。

(いいよねえ、男の子ってこういう時……わたしもバーベキュー焼いたりする間、あの中にいてしゃべったり出来たらいいんだけど)

もちろん、マリなら全然気にしないでそうするだろうとロリにはわかっていた。その他、『あんたがハドソン家のバーベキューのやり方について講釈なんかするから、肉が焦げちゃったじゃないよ!』だのなんだの、マリならばなんでも男子たちと対等にやりたがるだろうということも。

(きっとルークも、マリのそういうところが好きなんだろうな。そこいくとわたしなんて、なんでも自分に自信がなくて臆病で……こう言ったらああ思われるかもとか、いちいち気にしちゃう小心者だもんねえ)

そんなことを思いながら、ロリがクーラーボックスに氷を入れ、ジュースやアイスをそこに突っ込んでいた時のことだった。

「ロリちゃん」

そう呼ばれて、ドキリとする。この仲間内で自分のことをちゃんづけで呼ぶのはルーク=レイだけだということも、ロリにはわかっていた(もっとも、彼がそんなにふうに呼ぶのもほんの極たまにではあるけれど)。

「マリに言われてさ、呼びに来たんだ。あと、ベンジャミンのことが気になったのと、みんなと久しぶりに話したいっていうのもあったけど……」

「え~っと、マ、マリが!?用があるんなら、自分で来たらよかったのに……」

「まあ、向こうは向こうでそれなりに盛り上がってるみたいだから。オレがこっちの様子見てくるって言ったら、そんならついでにロリのことも連れてこいって命令されちゃってさ」

(ああ、なるほど……)

ロリは納得すると、エリに一言「ペンションのほうにちょっとだけ行ってくるね」と声をかけてから、ルークと一緒に土を固めた木枠の階段を下り、ルピナスの咲き乱れる野原を眺めつつ、彼と一緒に軽く散歩するということになった。

>>続く。