自然に咲く花は、それ自体がアートである、、

多くを語らずとも、何かを伝える、、

5月29日午前10時45分、ヨセミテ国立公園Pohono trailにて撮影-

自然に咲く花は、それ自体がアートである、、

多くを語らずとも、何かを伝える、、

5月29日午前10時45分、ヨセミテ国立公園Pohono trailにて撮影-

5月28日・29日、久しぶりに、ヨセミテへ、ハイキングへ行った。

去年11月初旬、秋のヨセミテへ行ったが、その時は、日帰りだったので、ハイキングではなくウォーキングだった。

(過去記事の、カテゴリー「ハイキング」をクリックすると、すぐ最初が第33回ハイキング記録)

着いた日は、午後2時過ぎから、軽く2時間程度、2~3マイル歩いて足慣らし。(Elevation gainは、約900フィート)

翌日、約5時間45分、9マイル、標高差2590フィートに挑戦した。

5,6年前、2週間に1度くらい、ヨセミテへ通い、激しく山を歩いていた時期があったが、最近は、極端に少なくなった。

なので、、わたしら、歩けるのだろうか、、 と心配しながら、トレイルヘッドを出発したのだった。

が、息が上がれば休み、そして、歩く、、を繰り返しているうちに、目的地に到着した。

歩く時、いつも、自分に言い聞かせているのは、登山家田部井淳子さんの言葉だ。

山の頂上がゴールではない

出発地点に無事戻る事、それがゴールだ

そして、山を歩く自分には、ピンチヒッターはいないということ

代わりはいないのだ、、

今回も、ケガなく事故なく戻れました。

「見えざる手」に深く感謝。

もし、もう少し詳しいハイキングの記録を読みたい方・興味ある方は、次のリンクへどうぞ。

6年前、同じトレイルを歩いた記録が写真と一緒にあります。(第8回ハイキング)

http://momokiyo.at.webry.info/200606/article_2.html

(5月26日撮影)

(5月26日撮影)

春、ヨセミテへ行くと、yosemite valley内(Tioga方面ではない)は、ハナミズキの白い花が咲き乱れている。

それ以外のドッグウッドは知らなかったので、The Gardens at Lake Merrittで、ヒマラヤンドッグウッドを

見つけた時は、ちょっと驚いた。 二つの意味で。

ハナミズキの違う種類と見つけたということ、そして、この庭園に通って3年目だが、今年初めて発見した

ということー。 (どこに、目つけてんだろ、、)

次の写真は、2年前、2010年5月31日撮影した、ヨセミテのハナミズキ、、

(2012年2月4日撮影)

(2012年2月4日撮影)

(2012年5月26日撮影)

(2012年5月26日撮影)

毎週土曜日必ず行くオークランドのThe Gardens at Lake Merrittだが、その庭園のすぐ外、塀近くに

大きなが木がたくさんあって、ある時(2月4日)、ふと気付くと、赤い実がなっている。

真っ赤で、つぶつぶで、、何の実だろう、、と不思議に思っていた。

で、昨日(5月26日)、又、その辺りをぶらぶらしていると、ちょうど、City of Oaklandのスタッフが、

メンテナンスの仕事をしているのに出くわした。

これはチャンスとばかり、聞いてみた。

Strawberry tree.. だよ、 この実で、ジャムを作る人もいるよ、、

と教えてくれた。

やっと、一つの謎が解けた。

(大きく高い木で、2枚目の写真は、ずっと上の方をコンパクトの望遠サイドで撮ったが、やはり、そこは

コンパクト、鮮明には写ってませんが、、)

(1枚目は、手に届くところにあった、、)

正客から、「お仕覆のお裂地は?」 と聞かれたら、何と答えたら良いのでしょう。

この裂地の紋様がわかりません。

どなたか、教えてください。

(大きな画像を載せましたが、中央下やや右側と、そのすぐ左側隣りに、鳳凰紋が

見えるのは、私の見間違いでしょうか? えっ‼ これは鳳凰じゃない、、、 ?)

(4月23日、Chie's Garden)

(4月23日、Chie's Garden)

(4月21日、The Gardens @Lake Merrit)

(4月21日、The Gardens @Lake Merrit)

(5月19日、The Gardens @Lake Merritt)

(5月19日、The Gardens @Lake Merritt)

(Little Lake Valley @Eastern Shierra Nevada, 8/10/2010)

(4/23/2012, Yuriko's Garden)

(4/23/2012, Yuriko's Garden)

苧環(おだまき)パレードです。

下から2番目だけ、2年前、シェラネバダ山系をハイキング中に撮影したもの、他の4枚は、全部今年の分。

いい花ですよね。茶室にも、よく似合います。

で、苧環蒸しというのは、食べ物。大阪の郷土料理だそうで、私は食べたことはありませんが、

私の大好きな小説「みをつくし料理帖」に2回も出て来たので、非常に印象深い。

写真ありませんので、小説の中の文章で、各自、想像を膨らませてください。

(以下、抜粋)

、、、常よりの深い、大ぶりの素朴な灰釉鉢。柔らかめに茹で上げたうどんは、くるりと巻き取って、

器の底へ収める。

「なるほど、おだまき、ってなぁ、要はうどんの入った茶碗蒸しってぇことか」

「へえ。底のおうどんが麻糸を巻いた苧環に見えるんで、そない呼ぶんだす。字ぃが難しいんで、

”小田巻き”を当てる店もおました」

「心星ひとつーあたり苧環」、284ページより

今年に入ってから、ひとの心に残るような料理をつくってこなかったのだろうか。

否、そんなはずはない。澪は頭を振り、指を折って数え始めた。

浅い春には、浅蜊の御神酒蒸し。春爛漫の頃には、菜の花尽くし。初夏には、鰊の昆布巻き。

夏の終わりの生麩。秋には「お手軽」割籠。そして、初冬の苧環蒸し。

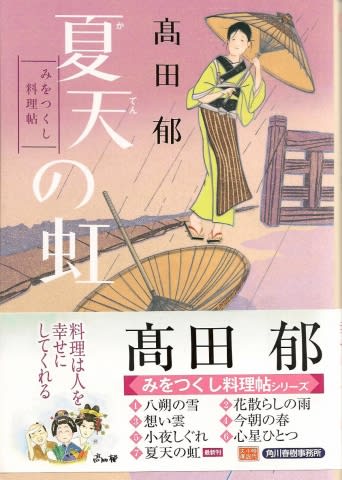

「夏天の虹ー冬の雲雀 滋味重湯」、64ページ

(高田 郁、ハルキ文庫)

(高田 郁、ハルキ文庫)

(昨日は、電子書籍、そして、今日は、「紙の書籍」の話題でござる。。)

高田 郁さんの「みをつくし料理帖シリーズ」の新刊を読んだ。

今回も期待を裏切らない出来上がりだった。

これで7冊そろったわけだが、新刊の巻末に、著者の言葉で、これまで、年に2冊のペースで

刊行してきたが、1回休みます、と書かれてあった。

ということは、今年はもう出さない、次の8巻目は来年ということだ。

このシリーズを毎回楽しみにしている私としては、大変残念なことだが、著者の次の言葉で納得した。

、、、 長年温めてきた題材の資料が時の経過とともに失われていくことを危惧し、その取材と執筆に

専念させて頂きたいのです、、

う~~ん、、唸ってしまった、、

そうだろ、そうだろ、、元々、小説家は、量産をしてはならぬのだ、、と思っていたので、

私は、激しく同意した。 それに、高田さんの場合、書くという作業以外に、物語の核の一つである「和食」、

それも、「江戸時代の、、」というテーマがある。

取材、執筆のみならず、自ら、それを「作って再現する」(江戸時代の料理)という大事な仕事がある、、

時間が必要なはずだ。。 読者は、著者の言葉に納得せねばならない。

休養が欲しいと言っているのではない、勉強する時間が欲しいと言っているのであるから。

高田さん‼ いい仕事をしてください。。 来年、澪が戻って来るのを、楽しみにしています‼

、、 と、皆で叫ぼう‼

さて、私は、どうして、こうも、この物語に魅かれるのだろう、、と思う。

いくつか、ある。 今、その全部を書き出せば、まるで、批評と分析になるので、それは止めたい。

心地良い感動の余韻に浸りたいので。

が、一つだけ言えば、それは、「カタルシス」(Catharsis)ではないだろうか、と思う。

アリストテレスは、ギリシャ悲劇の解釈をこう述べている。 (「詩学」前330年頃)

悲劇で描かれるモチーフや登場人物の悲しみや苦悩に共感することで、心の奥底の感情が

揺さぶられたり涙を流して、その結果解放感が得られ、癒されることをカタルシスと呼ぶ。

(中略)

それは、楽観的な思考(明るく・楽しく)では到達できない地点であり、「物語中の悲しみや苦悩への

共感」が浄化作用(カタルシス)を呼び起こす。

(後略)

「みをつくし料理帖」という小説は、毎回、主人公の澪や登場人物に降りかかる困難・苦悩がテーマである。

しかし、それと同時に、著者は、「雲外蒼天」(うんがいそうてん)というテーマも用意している。

以下、「みをつくし料理帖」第1巻「八朔の雪」98ページより抜粋

(水原東西という易者が澪の左右の掌を覗く場面)

、、ほほう、お前はんは「雲外蒼天」の相やな

、、頭上に雲が垂れこめて真っ暗に見える。けんど、それを抜けたところには青い空が

広がっているー。可哀そうやがお前はんの人生には苦労が絶えんやろ。これから先、艱難辛苦が

降り注ぐ。その運命は避けられん、、

けんど、その苦労に耐えて精進を重ねれば、必ずや真っ青な空を望むことができる。他の誰も

拝めんほど澄んだ綺麗な空を、、

まあ、とにかく、涙腺ゆるみっぱなし、、 の良質のドラマである。

エンターテイメント満点‼

(5月18日ウォーキング、Santa Cruz Westcliff Driveにて)

花粉症の症状が酷かったり、薬が効かなくなると、活字が読めなくなる。

本が読めない、、新聞が読めない、、レポートが読めない、、読めない症候群である。

写真の編集はできるけど、文字の読み込み・読み砕く作業が全くできなくなる。 頭がボーッとしているので。

まるで、池の鯉が何かの原因で苦しくてアッププしている状態。

そのうちその鯉は、呼吸ができなくなって、水面に、死体となってプカ~と浮かぶのである。

おお~、クワバラ。

我慢せず、薬の御助けを借りることとする。。

3月に買ったiPad2(最新のではなく、ひとつ前のヴァージョン)、初めてのタブレット式のツールに

トライしているわけだが、概ね満足している。

何より、第一の目的「身軽さ」については、100点満点あげて良いと思う。

それまでバイオ(ソニー)を持ち歩いていたが、写真をみてわかる通り、本体の大きさ・薄さ・重さだけでなく、

AC Adapter(電源)の違い‼ が、誠に大きい‼

この点は、ラップPCを買う時、非常に大事なポイントである。

他のメーカーのことはよくわからないが、ソニー製品は、AC Adapterが大きく重いのである。

これは、旅行の際、大きな欠点である。 が、私は、Window98(懐かしい、、)のOSが入った東芝の

Dynabookというラップを使っていた時期があった。 東芝製は、AC Adapterのコネクト部分が

壊れやすい欠点があり、実際壊れてしまい、パーツをオーダーして取り寄せるのにエラク難儀し、

そして、高いお金を払った経験がある。

その点、アップルは、小ささ軽さだけでなく、コネクト部分が壊れにくくデザインされている。

パーツまでデザイン製に優れ、そして、もちろん美しさも兼ね備えているので感心した。

我が家の子供らも含めて、若い人からミドルエイジまで好かれるはずである。

あと、バッテリーの保ちがすこぶる良い。

メールの送受信やネット閲覧だけなら、朝持って出掛けて夕方帰宅するまで保つんじゃないかと思う。

ただ、欠点もある。

未だに、文章作成(キーボード)に慣れない。 別売りでキーボードがあるんだが、又、そんなに荷物に

なる程の大きさではないが、とにかく、徹底的に、「身軽さ」を追及している身としては、もうしばらく

「買わない」選択をして「慣れる」にトライしている。

今日は、仕事がオフ日。 社中(お茶)の姉弟子さんたちと、8月「納涼茶事」の打ち合わせである。

My iPadに、写真やら資料をインプットして、お出かけ。

(5月19日、Oaklandにて撮影)

(5月19日、Oaklandにて撮影)

オークランドのThe Gardens at Lake Merritt内には、小さなHerb Gardenがある。

今、いろんなハーブ類の花が盛んに咲いている。

上の写真は、Cherry Sageの一種のようだ。

日本語名は、紅白セージ?

ムラサキ系のハーブの花が多い中で、これは、ちょっと面白くて目立っている。

セージの種類だったんだね。。

5月20日、朝5時45分に、花粉症の薬を飲んだ。

今日から新しい薬を飲んでみることにして選んだのだが、久しぶりに、薬がよく効いている。

今、鼻水も垂れていないし、詰まってもいない。 目のかゆみも止まっている。

ほっ。。

が、しかし、薬がキレると、、又もや、、あの地獄が来るのだろうな。

夜、、しっかり眠れません、、私。

(5月15日、Montereyにて)

わたくし、花粉症が、とても悪いです。

薬でごまかしているけど、段々、その薬が効かなくなってきており、非常にヤバイ。

目と鼻を取り替えてくれ~~と叫びたいほど。

一体どうなることやら。。

それでも、今週のハードなスケジュールを何とかこなしました。(仕事以外)

が、明日と明後日は、仕事がハードな2日間。

はあ~~、と出るのは、、ため息ばかり。

写真は、Ikebana International Monterey Chapterという非営利組織の5月例会に、

義母がゲストとして招かれ、生け花の実演をして、実演後飾ってあるところ。

私は、義母の生徒さん一人と一緒にアシスタントとして参加しました。

なかなか、義母はカッコ良かったです、、

(5月4日仕事場にて撮影、メキシカンの働き人が大きなブーケを抱えて、冷蔵庫-保冷庫へ入るところ)

今年も、「母の日」のビジネスが無事終了。

準備から終了まで約2~3週間かかる大きなプロジェクトなので、終わると、ほっとするというか、ぐったりする。

毎年5月第2週目の日曜日というのは必ずやって来る。

が、同じような仕事をしているようで、実際には同じことはやってない。

仕事は、儲けをいかに出すか、儲けを、いかに大きくするか、が課題であり、難しいところ。

花のビジネスに関わる者にとっては、「関ヶ原の戦い」みたいなものだろうか。

で、私とっては、その戦いよりもキツイのが、花粉症。

一年で一番忙しい時期は、私の花粉症の症状が一番酷い時期でもある。

薬は飲むには飲むが、常用すると効かなくなる。いや、むしろ、re-act(症状)が激しくなり、これが又、キツイ。

母の日は終わったが、私の花粉症の時期は、まだ終わらない。 (>_<)

最近、一番感動した和菓子を御紹介します‼

羊羹黒ダイヤ

亀屋延永 (福岡県飯塚市田川)

この羊羹の形、大きさを見て下さい‼ ド迫力です‼

九州で、羊羹と言えば、佐賀の小城羊羹があまりにも有名。

この亀屋延永の黒ダイヤは、私の人生で見たことも聞いたこともないものでした、、

その昔、飯塚や田川という場所は、炭坑がたくさんあり、石炭産業で賑わっていた所。

その石炭をダイヤに例えたのでしょう。 まさに、その形と雰囲気。

師匠から頂きましたが、しばらく食べずに眺めていました。

で、とうとう食べたのです‼

外見と違い、その繊細な味に、これまたビックリ仰天しました。

上品な甘さ、滑らかさ、、 ホンモノです。

小城羊羹と味比べても、私は、「黒ダイヤ」に、迷うことなく軍配を挙げます‼

いや~、日本は狭くない、広い‼ こういうお菓子があるんだから。。

(5月5日、Oakland Lake Merritt付近)

昨日、今年最初のランタナを見た。

オークランドのThe Gardens内ではなく、Lake Merrittをウォーキング中に、lakeの周り数か所で見つけた。

この色は初めて。

昨年6月、この花を長崎市内で初めて見た。 その後よ~く注意して見ていたら、結構咲いているのである。

不思議な花の形、色合い、そして、緑色の実を持つ花である。

6月に続いて8月にも長崎へ帰り、その折、市内の別の場所で、又、見つけた。

そうこうしているうちに、秋。 私のウォーキングコースの一つであるSeacliff区域でも、家々の軒先に、この花は

咲いていた。 又、The Gardens(Oakland)でも見つけた。

というわけで、日米(長崎とカリフォルニア)で、昨年見つけて、私は、大変気に入っており、

観察植物リストの一つとなった。

(プログ記事2011年10月17日に、数枚の写真あり)

最近、和菓子は上の器に入れております。

折しも、師匠(テニス)から日本土産のお菓子をたくさん頂いたので、当然それらも、この丸皿に入れてー。

で、ふと、思ったのですが、日本には、焼き物だけでなく、「漆」という種類の器があったんですね、ということ。

Googleで検索して、基本のところだけ調べると、こう書いてありました。

漆器の木地には、

木・・天然の木をそのまま使用したもの

木乾(もっかん)・・天然木の粉と合成樹脂を混ぜて形成したもの

樹脂・・プラスチック製

がある

上の写真のものは、2番目の木乾です。

一昨年の朝茶事、昨年の月見茶事、そして今年の初釜と、先生のお宅で、懐石料理には、漆器の出番が多い。

又、茶道具然り。 よ~く考えると、日本人の家庭には、程度の差こそあれ、漆の器て結構ありますね。

今更ながら、、ふふ~んと思い出しました。

(東京在のKさん、この丸皿はすっかり私好みの菓子器になっております)

(あらためて、良いものを頂き、ありがとうございます)