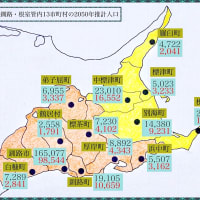

北海道教育大学釧路校では、この六月一日に創立六十周年を迎え、記念に「新入生によるアカエゾマツの植樹(写真<右>は、6月2日付『釧路新聞』第1面から、<左>は6月3日付『北海道新聞』第21面〈釧路・根室〉から転写)を校舎周辺で行った」(同新聞)。

北海道教育大学釧路校では、この六月一日に創立六十周年を迎え、記念に「新入生によるアカエゾマツの植樹(写真<右>は、6月2日付『釧路新聞』第1面から、<左>は6月3日付『北海道新聞』第21面〈釧路・根室〉から転写)を校舎周辺で行った」(同新聞)。

釧路校は、平成十五年の国立大学法人法施行後の大学改組によって、翌年四月に、新たに国立大学法人北海道教育大学釧路校として、教員養成課程が設置された。

その教育目標は、公式HPで「地域に結びついた小学校教育を中心とする実践力の形成」と謳われ、学生は、<地域学校教育><地域教育開発><学校カリキュラム開発>の三専攻のいずれかに所属している。

私は常々、<地域教育開発専攻>の<環境教育分野>に注目し釧路校の動きを眺めてきたので、今回の記念植樹は有意義だと思うが、基本的に環境教育の足元が疎かになっていることに懸念を感じている。

環境教育は、釧路管内の自然環境、特に釧路湿原を主たる対象にしているようだが、自らが学ぶキャンパス内外の環境を蔑ろにして、釧路湿原から何を学ぶというのか。

環境教育は、釧路管内の自然環境、特に釧路湿原を主たる対象にしているようだが、自らが学ぶキャンパス内外の環境を蔑ろにして、釧路湿原から何を学ぶというのか。

たとえば正面玄関左横の花壇。来校者が一番先に目を向ける場所は、花壇などと呼べない草畑である。自ら種を蒔き、苗を育て、花壇に移植する経験をしないで、児童に何を教えることができるのか。記念植樹も、誰が指導したのか知らないが、アカエゾマツとエゾヤマザクラを、上の写真のように狭い間隔で植樹して将来どうするのか。学生番号の札が付いた樹を間伐するつもりか。左側のアカエゾマツは、三十年後に図書館の窓ガラスに枝が接触するだろう。樹木の生長を考慮しない植樹は、キャンパスの自然環境整備に役立たない。

最近の「社 会」カテゴリーもっと見る

最近の記事

カテゴリー

バックナンバー

人気記事