昨年最後のコンサート記録です。

2024.12.22

川崎市の宮前区に宮前フィルハーモニー交響楽団というアマチュアオーケストラがあり、その定期演奏会のソリストとしてヴァイオリニストの東涼汰さんが演奏するとひと月前に本人が告知されていたので、チケットを買っておきました。

チケットはなんと1,000円。

開場は開演の45分前でしたが、自由席なので、早めに並ぶ人がいると思い、家を早く出ることにしました。

場所は、川崎市宮前区の宮前市民館、宮前区役所に併設されています。

最寄り駅は田園都市線の宮前平駅で、そこから徒歩7-8分と案内に記載されているのですが、地図をよーく見ると、富士見坂という坂の先にあります。

私の知る限り、富士見坂と呼ばれている坂は、傾斜がきつい。

でも、バスがあるからそれで行けば良いかなと安易に考えていましたが、日曜は区役所へ行く人も少ないためか本数が少なく、駅に着いてから20分ほど待つことになりそうだったので、歩くことにしました。

道順は単純なのですが、約10.6%の急勾配。区役所は約400メートルを登った頂上にあるのです。区役所のすぐ手前には小学校があり、所々の横道はどこも傾斜あり。奥には住宅地が拡がっています。

子供達は足腰鍛えられますね。

寒い日でしたが、コートの中は汗だく。

ホールに辿り着くと、入口には50名ほどの人の列。年配者、高齢者が多い。家族連れもいましたが、並んでいると、私よりも高齢と思しき人々がどんどんやってきます。足の悪い方もいらっしゃいました。

ほとんど地元の人達だと思いますが、この起伏の多い土地で、皆、どこからどうやって来たのだろう、坂を登ってきた??疑問が残ります。

ところで、コンサートですが、

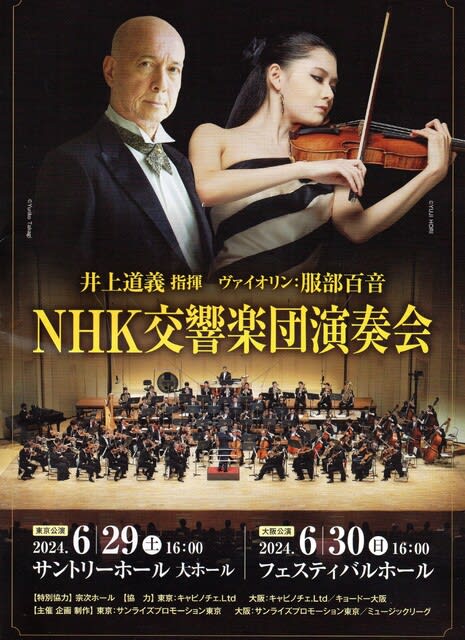

指揮者は久世武志さん。この名前は聞き覚えがありました。海外でも活躍されるプロの指揮者です。

ヴァイオリニストの東涼汰さんは、昨年のブラームス国際コンクールで2位を受賞した際に演奏した、ブラームスのヴァイオリン協奏曲を披露されました。

宮前フィルはというと、そこそこ歴史のある楽団で、指揮者の指導もあってか演奏はきれいでしたが、音の強弱の調節を上手くできない演奏者がいますね。

一番残念だったのはホールです。いわゆる公民館ですから、クラシックコンサート用に音響設計されていないのは当然ですが、音がステージの上だけで鳴っていて会場に拡がらない構造です。振動で伝わるはずの弦楽器の音が聴こえづらい代わりに、パワーの出る金管木管がやたらに目立って聴こえてしまうのです。弦楽器の音は揃っていたようなので、音響の良いホールだったらなあ、という思いです。

そのようなオーケストラの質と音響条件の中、管楽器の音にソロヴァイオリンの音がかき消されてしまう場面がありましたが、東さんは集中して演奏されて見事でした。特に見せ場であるカデンツァは素晴らしかったですね。

曲目:

山田耕作:序曲ニ長調

ブラームス:ヴァイオリン協奏曲ニ長調Op.77

ロッシーニ:歌劇「セビリアの理髪師」序曲

シベリウス:交響曲第5番変ホ長調Op.82

(私が聴いたのは、ブラームスまでです。)

東さんのアンコール曲は、パッヘルベルのカノン。

東亮汰さんは、かつてお母様がこの宮前フィルにヴァイオリン奏者として所属していたことがあり、小さい頃によく宮前市民館に連れて来られたそうです。自分がその楽団とステージに立っていることに感慨深そうでした。

途中で退席したので、日が沈まないうちに富士見坂から富士山を見つけました。

もっと見えるかと期待しましたが、頭だけしか見えません。(笑)

写真の電柱の位置で傾斜の凄さがわかると思います。