龍穏寺の梵鐘(大鐘)

(園部町仁江)

(園部町仁江)

昭和20年大東亜戦争に、応召の鐘として供出され…戦後、還元の鐘とはならなかった。昭和48年、寺・檀信徒力を合わせ再鋳されたもの。梵鐘、池間の銘文を一部読んでみましょう。

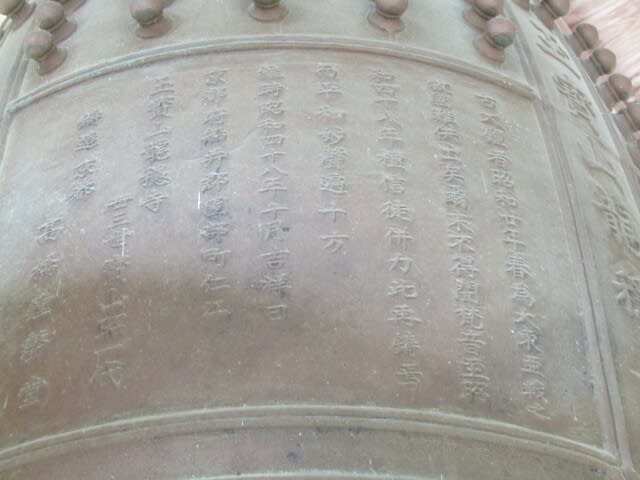

【古大鐘者昭和廿年春為大東亜戦之故至難供出矣爾来不得聞音至昭和四十八年檀信徒併力此再鋳為而平和妙聱三遍十方維時昭和四十年十月吉祥日 京都府船井郡園部町仁江 王宝山龍穏寺 二十三世 宝山照一代 鋳造 京都 髙橋〇肇堂】銘文から読み取れます。

次の池間には…【治工山城国洛陽三条釜座 西村新三郎、藤原昌久】の銘が読み取れます。織田信長・豊臣秀吉らの庇護下で 「天下一」を銘として梵鐘に使う事を一代限り許されたのが西村道仁である。西村家は鋳物師として代々繋がっている。