にほんブログ村

はじめに

9人制バレーボールの練習方法を考えるとき、試合中に生じる局面を整理して、その都度採るべきポジションとプレーを想定し、そこから自分たちがやる9人制バレーボールの動き方、オーバーカット等特別なプレーをする局面、そういうものを一連の動きの中に入れていくのがいいと思うのですね。

そして、これが、場面を見ただけで、体が反応するようになるまで、繰り返し繰り返し練習ですね。

ダンスを覚えるように練習します。

私は、バックサイドの動きというのは、とても、重要視しています。厳しいポジションです。

では、今日の本題に入らせていただきますね。

他の選手の動きを見ながらのポジション取り

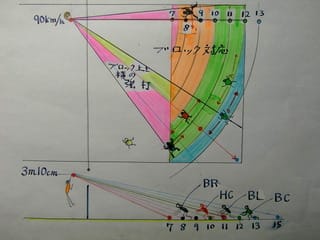

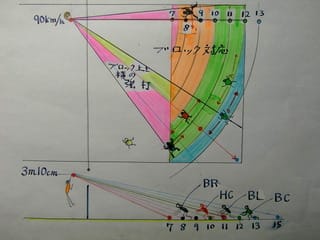

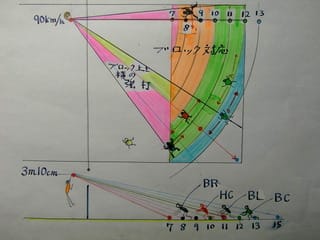

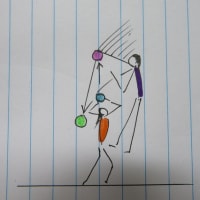

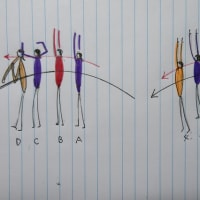

図中一番左側で守備に着いている黒いシャツの選手が後衛レフトの選手ですが、相手のレフトオープンからのスパイクに対しては、図のように中衛センター(赤いシャツの選手)と中衛レフト(黄色いシャツの選手)の間で守ります。

レシーバーの中心選手である中衛センターが自由にポジションを取りますので、その位置を斜め後ろから見ながら、また、ネット際でブロックの準備をしていた、中衛レフトの選手がレシーブに下がってくる状況も見ながら、後衛レフトはポジションを取ります。

外から内に守る意識は後衛のライトと同じ

相手レフトオープンからの強打について考えると、後衛レフトの場合、図中緑と青で表示した場所くらいにしかスパイクボールは来ませんから、この場所にくるボールに反応できる場所にポジションを取ります。

スパイクの飛距離12m~13mのボールについて、ほとんど動かずにレシーブできるくらいの位置ですね。

で、なおかつ、一昨日アップした記事「0723・・中衛センターは自由に守らせる(相手のスパイク攻撃に対する守り)」と同様、後衛レフトの場合は自分の左側に来た強打は見送ってアウトにできるような位置にポジションを張ります。

もちろんフェイントやブロックのワンタッチボールは左側であっても反応しないとだめですけどね・・。強打については、コートの外側(左側)に張って、正面ないしコートの内側(右側)のボールに反応する感覚でプレーすると、弾いたボールもコート内に上がることになります。

この点は、後衛ライトと同じ方法で対応すればいいということになるわけです。

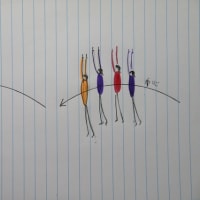

チーム事情によりバックライン付近で守る場合もよく見ます

チームによって、後衛レフトが、バックライン辺りの角で守備している光景も見受けますが、その場合は中衛センターと重ならないようにしたほうがよいかと思います。

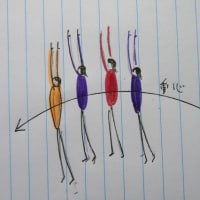

なお、バックライン辺りで守備している理由は、おそらく、中衛センターの頭越えのスパイクをレシーブさせるつもりだと思いますが、後衛両サイドがセンター攻撃を受けるときの対応やフェイントへの対応に突っ込むというフォーメーションを採っているときは、後衛両サイドは、守備範囲が広くなり、かなりの運動量を必要とすることになろうかと思いますし、クイックや平行トスで攻撃してくるようなチームに対しては、対応が間に合わないのではないかという感じがするため、私は後衛の両サイドについては、チャンスボールとサーブカット以外では、中衛ライン辺りで守らせる方法を採用しています。

ただ、この点は、くれぐれもチーム事情によって異なる面がありますので、チームでよく検討して一番スムーズな方法で守るようにしてください。要は相手からボールが返球される位置に選手が配置できればいいわけですから・・。

では、今日はこれで失礼します。明日もよろしくお願いします。

こちら↓にも、他のバレーボール愛好家の記事がありますよ。どうぞお立ち寄りください。

にほんブログ村

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます