富岡八幡宮の次は、

文京区の根津神社です。

現地に行くことは大切ですね。

おかげで大発見ができました。

ポセイドンとハデスに対する

古代ギリシアの信仰と

スサノオのミコトとイザナミのミコト

に対する縄文の信仰との繋がりを

根津神社を通じて再確認できました。

根津神社の御祭神は

素戔嗚尊(スサノオのミコト)です。

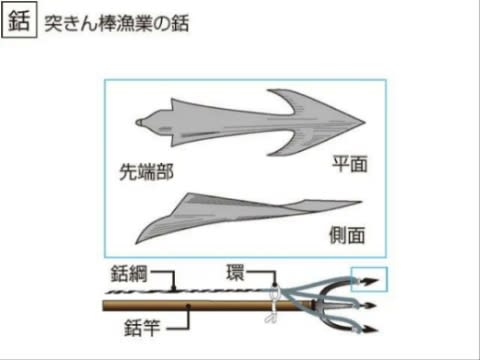

前に『勝浦』という地名の由来を調べました。

「勝浦」と名の付くほぼ全ての海岸で、

海岸線が三叉の銛(もり)の形をしていました。

『かつ』には(銛などを)突くという意味があり、

『銛』という漢字も音読みで『カツ』と読むことができます。

(カジキマグロなど大型の魚を獲るための銛です。)

福岡の勝浦が分かりやすい形です。

ギリシアとイタリアでは、

三叉の銛の形をした海岸線に

古代ギリシアの神様である

ポセイドンの地名を付けたり、

神殿を作ったりしました。

ポセイドンは必ず三叉の銛を持って描かれます。

日本とギリシアで同じように

銛と三叉の海岸線を結び付けている

ことが分かります。

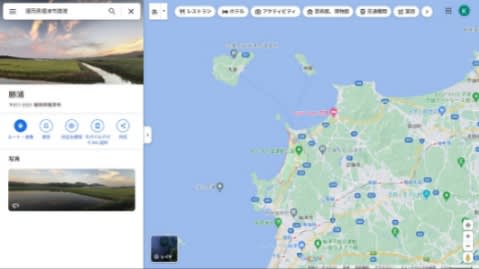

ギリシア南部ペロポンネソス半島は

南端で三叉の銛のように

3つの半島に分かれます。

その真中の半島、

マニ半島の更に南端がマタパン岬です。

またの名をタイナロン岬と言います。

タイナロン岬には有名な

ポセイドン神殿跡があります。

タイナロンのポセイドン神殿跡のそばに、

ハデスが支配する冥界への入口と言われる

洞穴があります。

その洞穴へ行ったユーチューバーの動画を

見つけました。

とても貴重な資料です。

神殿跡の石組みの祠(ほこら)も下の洞窟を模したのではないでしょうか。

タイナロン神殿の祠は、こんな感じです。

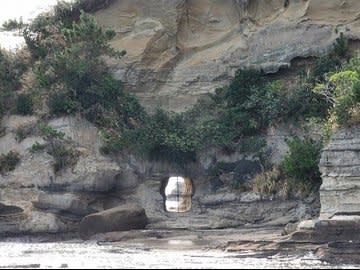

このタイナロン岬ポセイドン神殿にある

冥界の入口とされる洞窟に似た

縄文遺跡が千葉県勝浦市にあります。

人気の海水浴場勝浦守谷海水浴場近く

「荒熊洞窟遺跡」です。

もちろん千葉の勝浦も三叉の銛の形をしています。

ポセイドンを思い出させる

三叉の銛の形の地形と

ハデスが治める冥界への

入口の洞窟というセットが

古代ギリシアと縄文日本の信仰の

共通の形を表しています。

そして古代ギリシア神話のポセイドンは日本神話のスサノオのミコトと同一視できるという話があります。

ギリシア神話のポセイドンと日本神話のスサノオのミコトには同じようなエピソードがあります。

比較神話学の論文に詳しく書いてあります。

どちらも海の神様で、冥界に繋がっていたり、馬に絡んだ乱暴をはたらくエピソードがあります。

英文なので、ブラウザ等の翻訳機能でどうぞ

スサノオのミコトは、お父さん(イザナギのミコト)に海の世界を任されたのに、

それをほったらかして大好きなお母さん(イザナミのミコト)がいる冥界に行ってしまいます。

冥界を象徴するのはギリシアでは男性神であるハデスですが、

日本では女神のイザナミのミコトです。

ここまでの話が全て集約されているのが根津神社です。

まず根津神社の御祭神はスサノオのミコトです。

境内には洞穴に祠を作った穴稲荷、

別名乙女稲荷があります。

ギリシアのポセイドン神殿と

冥界の入口の洞窟遺跡に対応します。

根津神社に限らず、

どこの稲荷神社でも

祭神はウカノミタマという女神です。

根津神社に限って

あえて乙女稲荷と言っているのは

別の女神=イザナミのミコト

を意識しているからではないでしょうか。

そして、

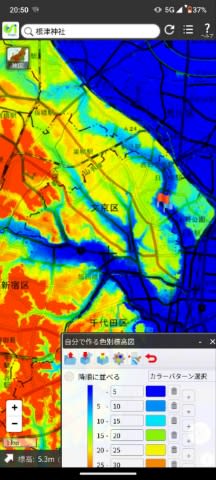

縄文海進時の周辺の海岸線を想定すると、

根津神社の周りは三叉の銛の形になることが分かります。

東京湾は、標高約15mの栃木県渡良瀬遊水池まで広がっていたことが分かっています。

標高15mまで水色で着色してみるとこのような入り江によって三叉に分かれた海岸線が現れます。

旗の所が根津神社です。

古代ギリシアと縄文の人々は、

三叉の銛の形の海岸線を特別な場所として、

ポセイドン=スサノオのミコトを祀り、

近くの洞窟を冥界の入口として大切にしてきました。

タイナロン岬では古代ギリシアの信仰が長く続き、

完全にキリスト教を受け入れたのは11世紀だそうです。

大発見はこれだけではありません。

タイナロン岬には

当地の人々が古代ギリシアの信仰を保っていた時代であるローマ時代の灯台の跡が残っています。

そこにあるモザイク模様を見てください。

ここ最近ずっと考えていた問題が氷解しました。

真ん中に菊花紋とも思える印があります。

(花弁の数はだいぶ少ないですが。)

日本の地図記号の灯台に似ているので

灯台を示しているのかもしれません。

そしてその周りにある波の形を見て気が付きました。

この図形に似たものがあります。

勾玉を使った首輪や腕輪です。

また、巴紋は、勾玉を表しているという説もあります。

勾玉も巴紋も波の形を表しているのではないでしょうか。

(鞆との関係は、一旦置いておきましょう。)

勾玉について考えてみます。

勾玉ば、翡翠(ひすい)製のものが重用され

魏志倭人伝にも出てくると言われています。

新潟県糸魚川市が勾玉を作る翡翠の産地です。

同じ新潟県の信濃川周辺では芸術性の高い縄文土器が多数発掘されています。

残念なことですが「火焔土器」と命名されてしまいました。

西洋美術史の田中英道先生は、

この土器は火ではなく水を表していると仰っています。

縄文の人々は鋭い観察力を持っていたはずです。

この土器が水の動きを表していることは、

レオナルド・ダ・ヴィンチの水流のデッサンや

水滴の落ちる際のクラウンと並べると

よく分かります。

この通り、火焔土器の模様は、

その名前に反して

水の動きを表しています。

勾玉の産地と

水の動きを表す縄文土器の産地は

同じ越の国です。

土器の側面にある渦巻き模様が

勾玉の形とそっくりです。

ガーネットやロードナイトなど

日本では赤い宝石も産出するのに、

勾玉は寒色である青緑色の翡翠(ヒスイ)で

作られることが多いのは、

水の動き=波

を表しているからだと思います。

縄文海進の時代には、

海抜が120mも上昇しました。

今と比にならないくらい頻繁に

海からの津波が起こっていたのではないでしょうか。

一方、縄文海退の時代になると、

山津波と呼ばれる土石流を初めとする

洪水の脅威が深刻になります。

日本に住む人々は、

常に水の脅威と隣合わせです。

自ずと水が信仰の対象になっていたはずです。

ギリシア神話と日本神話は似ていると言われます。

ここでそれを形として見ることができました。

航海民族である縄文人の地球を股に掛けた壮大な移動の痕跡を感じます。

根津神社で乙女稲荷を見た瞬間に

私の視界は勝浦の縄文遺跡を通じて

ギリシアまで広がったような気がしました。

(根津神社以降の写真の引用元は、

東京国立博物館 Royal collection trust YOUTUBEチャンネル『神話の旅、歴史の散歩道』「冥界まで片道20km!タイナロン岬の旅!」 FC2ブログ『人生が行き止まり』 ウィキペディア Googleマップ コトバンク 国土地理院

PIXTAの画像は購入したものです。)

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます