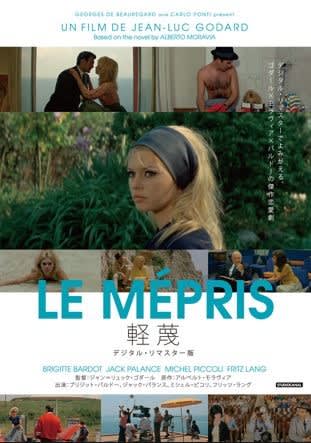

「軽蔑」 1963年 フランス / イタリア / アメリカ

監督 ジャン=リュック・ゴダール

出演 ミシェル・ピッコリ ブリジット・バルドー

ジャック・パランス フリッツ・ラング

ストーリー

女優カミーユ(ブリジット・バルドー)とその夫、シナリオライターのポール(ミシェル・ピッコリ)は寝室で無意味な会話をするが、それは充実した満足感がなせるものだ。

翌朝、ポールはアメリカのプロデューサー、プロコシュ(ジャック・パランス)と会った。

撮影中の映画のシナリオを改定してくれというのだ。

昼、カミーユが来た。プロコシュは二人を自邸に誘った。

プロコシュはカミーユに親切だ。

静かな嫉妬心を持ちながら、ポールはプロコシュに遠慮している。

プロコシュはカプリ島のロケにカミーユを誘うと、「夫が決めますから」とカミーユは素気なく答える。

アパートに帰ってからカミーユはひどく不愛想で、その夜、二人は寝室を別にした。

ブロコシュから誘いの電話があり、ポールはカミーユ次第だと返事した。

カミーユは「軽蔑するわ」と再び激しく怒った。

夫婦はプロコシュの誘いで映画館に行ったが、夫婦はほとんど口をきかなかった。

カミーユはカプリ行きを承知したが、撮影現場ではプロコシュは監督のやり方が気に入らないでいる。

彼は一足さきに別荘に帰ろう、とカミーユを誘った。

カミーユは夫の顔を見た。

「お行き」ポールは監督とユリシーズの愛を語りあっている。

ポールは別荘で何故自分を軽蔑するのかと、カミーユに執拗にきいたが、二人は黙しあうだけだった。

翌朝、衣類をまとめているポールの所にカミーユからプロコシュとローマに立つとの手紙が届いた。

寸評

ゴダールが映画と愛について撮った映画という感じで、冒頭の映画撮影シーンを背景としたスタッフ、キャストのクレジットはなくゴダール自身が口頭で紹介している。

映画は虚構の世界で、映画の嘘はこうして作られるのだとでも言っているようでもある。

ブリジット・バルドー(Brigitte Bardot)は「赤ん坊」を意味するフランス語 bebeと発音が同じなので「BB(べべ)」が愛称となったのだが、僕の印象では愛称のような愛らしいイメージはなくセックスシンボルとして存在が大きかった女優だが、この「軽蔑」では突然豹変し夫を軽蔑する美しき妻を好演している。

美しい裸体ときれいなお尻を見せるブリジット・バルドーが愛の表現として「私の胸と乳首はどっちが好き?」などとたわいのない質問を浴びせると、ミシェル・ピコリはそれに飽きもせず答え続ける。

その姿は当初ポールとカミーユの夫婦は愛し合って上手くいっていると思わせるのだが、やがて美しき肉体の金髪の女性がいるだけという感じを受けるようになってくる。

その冷めた感じがこの映画のトーンでもある。

僕は詩人ホメロスの作として伝承された古代ギリシアの長編叙事詩である「オデュッセイア」を詳しく知らないが、カリブ島でフリッツ・ラング監督が「オデュッセイア」がトロイの戦争に旅立ち、なかなか妻のもとに帰還しなかったのは、夫婦の不仲が原因だったと語るのは、神話の物語と夫婦の物語を重ね合わせているからだ。

映画製作をめぐっての監督とプロデューサーの対立があり、脚本家ポールとその美しき妻とプロデューサーの三角関係が「オデュッセイア」に重なっている。

叙事詩では寛容な態度を見せた王だが、王妃ペーネロペーに求婚した男たちをすべて殺害したのだ。

僕は寛容は嫉妬の裏返しでもあると思っている。

男であれば他の男の愛する人への接触に寛容を装うが、同時に嫉妬の気持ちが湧いてきたりするのではないか。

独占欲がありながらも自分の心の広さを見せる精一杯の態度をとるが、心の内は嫉妬心で燃え上がっているかもしれないのだ。

ポールも優柔不断ともとれるような寛大な態度をとるが、実際はアメリカ人のプロデューサーと妻カミーユとの交際を快く思っていない。

カミーユは夫のポールが自分で結論を出さないで、常に妻の気持ちを優先すると魅せながらも結局は自分に責任を押し付けてくる夫を軽蔑するようになる。

軽蔑する気持ちが湧いた相手を愛せるはずがなく破たんを迎える。

女は我儘な動物で突然、前触れもなく冷めていく。

妻はいつしかプロデューサーの男とキスをするのだが、それがなぜなのかは誰にもわからない。

この映画では原色が印象的だ。

赤、青、黄の三原色が画面を彩る。

赤い車や赤いソファ。

青いソファも登場し、通訳は黄色い服を着て、黄色いバスローブも登場する。

古代彫刻の目や口が青く光っている。

カミーユは黄色いバスローブを脱ぎ棄て青い海へと飛び込む。

きっと意味があったと思うのだが、今のところ僕はその究明が出来ていない。

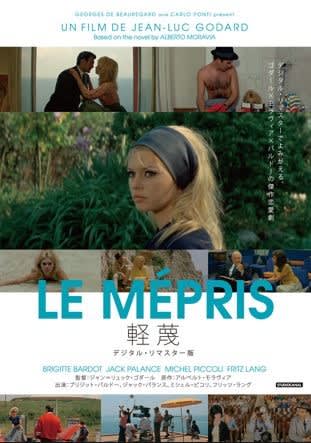

監督 ジャン=リュック・ゴダール

出演 ミシェル・ピッコリ ブリジット・バルドー

ジャック・パランス フリッツ・ラング

ストーリー

女優カミーユ(ブリジット・バルドー)とその夫、シナリオライターのポール(ミシェル・ピッコリ)は寝室で無意味な会話をするが、それは充実した満足感がなせるものだ。

翌朝、ポールはアメリカのプロデューサー、プロコシュ(ジャック・パランス)と会った。

撮影中の映画のシナリオを改定してくれというのだ。

昼、カミーユが来た。プロコシュは二人を自邸に誘った。

プロコシュはカミーユに親切だ。

静かな嫉妬心を持ちながら、ポールはプロコシュに遠慮している。

プロコシュはカプリ島のロケにカミーユを誘うと、「夫が決めますから」とカミーユは素気なく答える。

アパートに帰ってからカミーユはひどく不愛想で、その夜、二人は寝室を別にした。

ブロコシュから誘いの電話があり、ポールはカミーユ次第だと返事した。

カミーユは「軽蔑するわ」と再び激しく怒った。

夫婦はプロコシュの誘いで映画館に行ったが、夫婦はほとんど口をきかなかった。

カミーユはカプリ行きを承知したが、撮影現場ではプロコシュは監督のやり方が気に入らないでいる。

彼は一足さきに別荘に帰ろう、とカミーユを誘った。

カミーユは夫の顔を見た。

「お行き」ポールは監督とユリシーズの愛を語りあっている。

ポールは別荘で何故自分を軽蔑するのかと、カミーユに執拗にきいたが、二人は黙しあうだけだった。

翌朝、衣類をまとめているポールの所にカミーユからプロコシュとローマに立つとの手紙が届いた。

寸評

ゴダールが映画と愛について撮った映画という感じで、冒頭の映画撮影シーンを背景としたスタッフ、キャストのクレジットはなくゴダール自身が口頭で紹介している。

映画は虚構の世界で、映画の嘘はこうして作られるのだとでも言っているようでもある。

ブリジット・バルドー(Brigitte Bardot)は「赤ん坊」を意味するフランス語 bebeと発音が同じなので「BB(べべ)」が愛称となったのだが、僕の印象では愛称のような愛らしいイメージはなくセックスシンボルとして存在が大きかった女優だが、この「軽蔑」では突然豹変し夫を軽蔑する美しき妻を好演している。

美しい裸体ときれいなお尻を見せるブリジット・バルドーが愛の表現として「私の胸と乳首はどっちが好き?」などとたわいのない質問を浴びせると、ミシェル・ピコリはそれに飽きもせず答え続ける。

その姿は当初ポールとカミーユの夫婦は愛し合って上手くいっていると思わせるのだが、やがて美しき肉体の金髪の女性がいるだけという感じを受けるようになってくる。

その冷めた感じがこの映画のトーンでもある。

僕は詩人ホメロスの作として伝承された古代ギリシアの長編叙事詩である「オデュッセイア」を詳しく知らないが、カリブ島でフリッツ・ラング監督が「オデュッセイア」がトロイの戦争に旅立ち、なかなか妻のもとに帰還しなかったのは、夫婦の不仲が原因だったと語るのは、神話の物語と夫婦の物語を重ね合わせているからだ。

映画製作をめぐっての監督とプロデューサーの対立があり、脚本家ポールとその美しき妻とプロデューサーの三角関係が「オデュッセイア」に重なっている。

叙事詩では寛容な態度を見せた王だが、王妃ペーネロペーに求婚した男たちをすべて殺害したのだ。

僕は寛容は嫉妬の裏返しでもあると思っている。

男であれば他の男の愛する人への接触に寛容を装うが、同時に嫉妬の気持ちが湧いてきたりするのではないか。

独占欲がありながらも自分の心の広さを見せる精一杯の態度をとるが、心の内は嫉妬心で燃え上がっているかもしれないのだ。

ポールも優柔不断ともとれるような寛大な態度をとるが、実際はアメリカ人のプロデューサーと妻カミーユとの交際を快く思っていない。

カミーユは夫のポールが自分で結論を出さないで、常に妻の気持ちを優先すると魅せながらも結局は自分に責任を押し付けてくる夫を軽蔑するようになる。

軽蔑する気持ちが湧いた相手を愛せるはずがなく破たんを迎える。

女は我儘な動物で突然、前触れもなく冷めていく。

妻はいつしかプロデューサーの男とキスをするのだが、それがなぜなのかは誰にもわからない。

この映画では原色が印象的だ。

赤、青、黄の三原色が画面を彩る。

赤い車や赤いソファ。

青いソファも登場し、通訳は黄色い服を着て、黄色いバスローブも登場する。

古代彫刻の目や口が青く光っている。

カミーユは黄色いバスローブを脱ぎ棄て青い海へと飛び込む。

きっと意味があったと思うのだが、今のところ僕はその究明が出来ていない。