> (略)

>角田教授の発見では、虫の音だけでなく、そのほかの動物の鳴き声、波、風、雨の音、小川のせせらぎまで、日本人は言語脳で聞いているという。これまた山や川や海まで、ありとあらゆる自然物に神が宿り、人間はその一員に過ぎないという日本古来の自然観に合致している。> (略)>いずれにしろ、自然音を言語脳で受けとめるという日本人の生理的特徴と、擬声語・擬音語が高度に発達したという日本語の言語学的特徴と、さらに自然物にはすべて神が宿っているという日本的自然観との3点セットが、見事に我々の中に揃っているのである。

日本人の自然観がうまく説明できていますね。

> (略)

>■違うがゆえに独創的なものが生まれる>「違うがゆえに独創的なものが生まれる」とは、独創的な中間子理論でノーベル賞を受賞した湯川博士の言葉だけに重みがある。日本語の脳の違いは人類の多様性増大に貢献しているわけで、「虫の音に耳を傾ける文化」などは人類全体の文化をより豊かにする独創的なものと言える。

まったく同感いたします。我が民族は、本当に文化人の感じが致しますね。

>こうした「生きとし生けるもの」の「声」に耳を傾けるという自然に対する敬虔な姿勢は、今後「宇宙船地球号」の中ですべての生命と共生していくために貴重な示唆を与えうる。

しかしながら、日本人の自然に対する敬虔な姿勢にも、危険な面がありますよ。

単語は文章に構成されて、はじめて意味を持ちます。

単語だけでは意味がありません。私が ’セミ’ と言えば、相手は、’それがどうした’ ということになります。ですから、説明には文章が必要になります。

司馬遼太郎は、<十六の話>に納められた「なによりも国語」の中で、バラバラな単語でない文章の重要性を強調しています。

「国語力を養う基本は、いかなる場合でも、『文章にして語れ』ということである。水、といえば水をもってきてもらえるような言語環境 (つまり単語のやりとりだけで意思が通じ合う環境) では、国語力は育たない。、、、、、、ながいセンテンスをきっちり言えるようにならなければ、大人になって、ひとの話もきけず、なにをいっているのかもわからず、そのために生涯のつまずきをすることも多い。」

生涯のつまずきを避けるためにも我々は発言を文章にして語ることが大切であります。だが、日本語の場合は、時制がないので、英語のように異なる次元の文章を並置した上で比較して自らの結論に導くことはできません。ですから、英米人のような大人の話はできません。そこで、以心伝心・不立文字となります。こうした精神状態では、国際社会に立つことはできません。彼らの言語では、考えは必ず文章になります。文章にならなければ、考えではないと信じられています。

ですから、ばらばらな単語には意味もなければ矛盾も有りません。そして、バラバラな単語は他民族には意味が無いと考えられているのでしょう。意味を求める左脳では処理できません。

我が国では、目上の者が単語 (小言・片言・独り言) を発すれば、下の者は忖度 (推察) により勝手な解釈をします。こうした行為が習慣となっていますので、当然のように解釈されています。ですから、我が国の上位の者の発する声は、虫の声と同様に責任がありません。このような言語環境にありますので、無謀な行為の責任を問われたときには責任の所在も分からず、本当に困るのであります。ですから、私は、カイになりたいと思うことがあるのです。この国がひっくり返った時にも、責任者は出てこなかった。とかく、この世は無責任。このような世界から脱出することも、我々には考える必要があるでしょう。

> 我々が受け継いだこの「日本語の脳」の違いを意識的に極め、その独創性をよりよく発揮していくことは、我々日本人の全世界に対する責務とも言えるだろう。

そうですね。我が民族の良い面を伸ばし、悪い面を無くさなくてはなりませんね。我々が日本語と英語の双方を学ぶことが、全世界のためにもなることと思いますよ。我々は、’日本語の脳’ に関して有頂天になったり、国粋主義になったりすることはできないでしょうね。

.

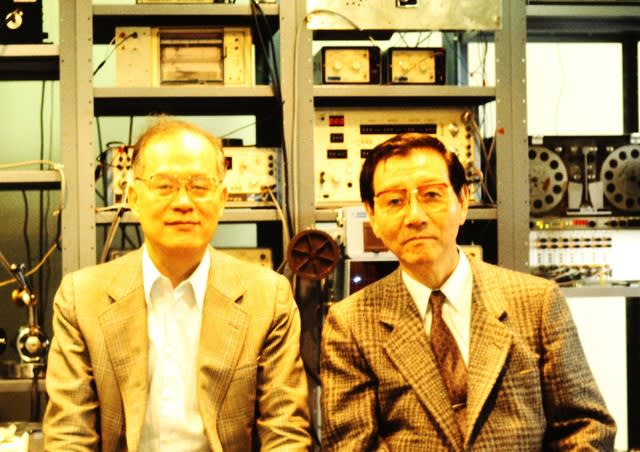

角田博士 (右) と友人