保土ヶ谷宿に向かって西区に入ります。

ぼーっと歩いていると見逃しそうな分かれ道に道標がありました。

私が進もうと思っていた道とは違う道でした。 気が付いて良かった♪

よく車移動で通る浅間下の交差点に出ました。そこにはその名の通り浅間神社があります。

ほとんど歩いた事の無い交差点を渡り、知ってはいたけど行った事の無い浅間神社へお参りしました。

神社は少し高い場所にあります。昔はここから富士山を臨むことが出来たとのこと。

ゆえに富士山の麓にある浅間神社と同じ浅間神社なのですね。

この神社には富士山に通じていると言われる「富士の人穴」と呼ばれる横穴があり、東海道を往還する人々の観光名所だったようです。

残念ながら今は見る事が出来ないようです。

神社の目の前が海岸線だった事を考えると美しく富士山を臨むことが出来たのだろうと想像を膨らませました。

しばらく進むと「追分」の道標がありました。

八王子道と東海道の分かれ道だったようです。ここから八王子にいけるのか。知らなかった!

洪福寺松原商店街へと入って行きます。

保土ヶ谷宿の地図がありました。だいたいを把握して進みます。「跡」が多いですが見どころも沢山あります。

橘樹神社が見えて来ました。旦那さん的には思い出のある神社のようで立ち寄ってみました。

疫病祓除の神という事で早速、コロナの終息をお願いしました。

楠が印象的な雰囲気のある神社でした。御朱印を頂きました。

御朱印を頂ける社務所にはとても雰囲気のある素敵な神社の写真がありました。

とても心が落ち着く神社でした。

お昼も過ぎてそろそろ何かお昼ご飯を食べたいところ。。

ここまで東海道歩きのお昼にはお蕎麦を頂いていたので、出来ればお蕎麦屋さんがあれば入りたいところでした。

少し先にまるで用意されていたかのようにお蕎麦屋さんが現れました!

お昼にしては少し遅い時間だったのですが、入店する事が出来ました。

この先にお店を見つける事が出来なかったので良かったです。

「伊豆庵」さんには五十三次の保土ヶ谷宿の絵(トップ写真)も飾ってあり、気分も上がりました。

お蕎麦屋さんのすぐ横には帷子川が流れています。この川は広重の絵にも描かれているそうです。

昔に流れていた場所、橋があった場所は現在は公園になっていて、その橋も散策路として表現されていました。

その先にも、様々な問屋跡などの「跡」が多くありました。途中、「保土ヶ谷宿お休み処」がありました。

残念ながら時間外で閉まっていましたが、そこには古い「金沢横町道標」四基が展示されていました。

月曜は休館、正午から午後三時まで開館となっているようです。

東海道線の線路を渡り、更に進むと正月の駅伝でも有名な国道1号線に出ます。

ここには本陣跡がずらりとあります。跡ではありますが。当時をほうふつとさせる外観の建物もあります。

その先に一里塚や上方見附跡が復元され、松並木も復元されているところがありました。

さて、お正月の駅伝でもよく耳にする権田坂に向かいます。

この道しるべを左方向です。なかったら違う方向に行くところでした

富士山を臨むことが出来た浅間神社の境内

仔狛犬が一緒の狛犬さん

こじゃれたタイル張りの蔵がありました

追分 右へ進むと八王子へ

橘樹神社

とても雰囲気のある神社でした

力石

石盥盤(いしたらいばん)

今回のお蕎麦屋さん伊豆庵

今回も天ぷらそばを頂きました。美味しかった♪

蕎麦屋さんの横には帷子川が流れていました。魚影が!!

日本橋より8里の道標

公園内に五十三次にも描かれている保土ヶ谷宿の帷子橋があった場所が模されていました

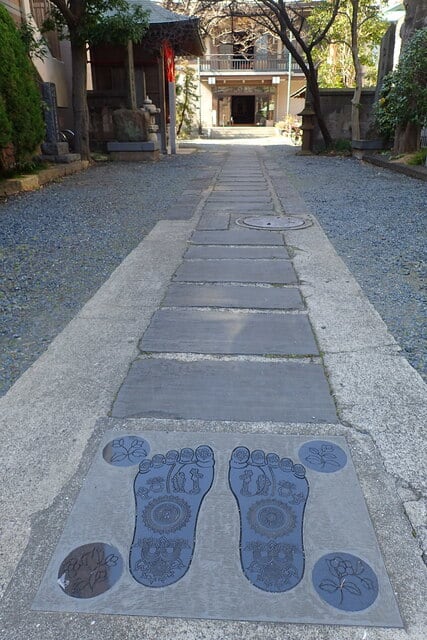

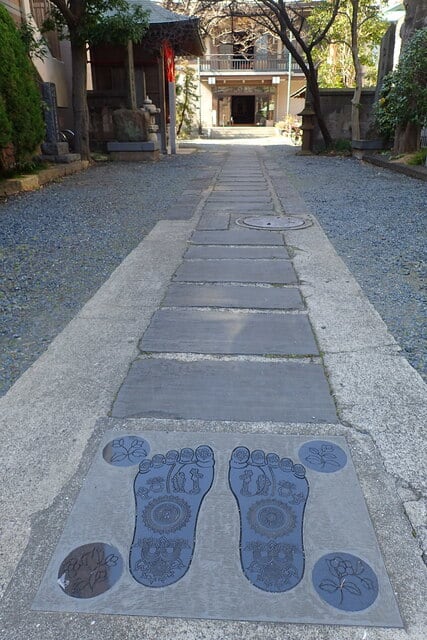

入り口の仏足が印象的な香象院(新四国・東国 22番札所)

当時を感じる古い建物

大切に利用されている古い建物

東海道保土ヶ谷宿お休み処

古い道標が並んでいました

国道一号線に出ると宿場町を彷彿とさせる建物が本陣あとにありました。

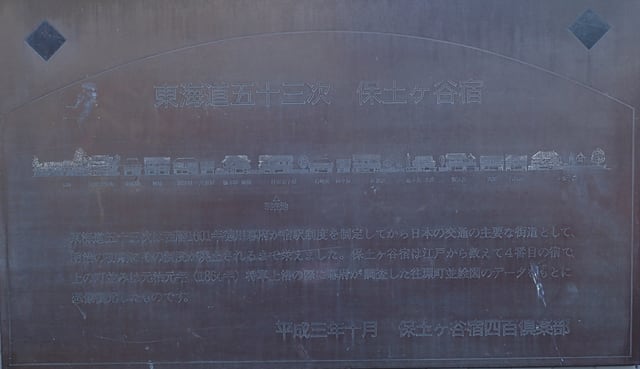

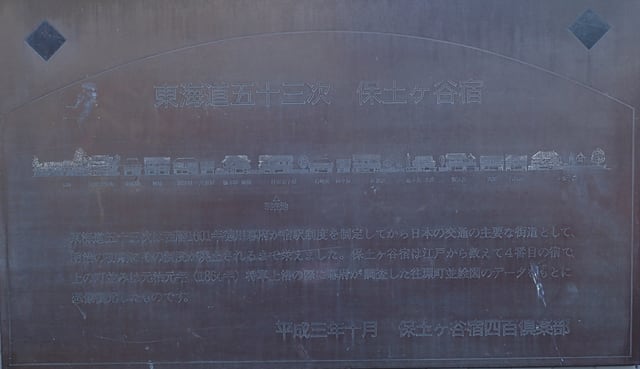

当時の宿場町の様子が銅板に表されていました。

旅籠屋(本金子屋)跡 きれいに復元されています

復元された一里塚跡

復元された松並木

正月駅伝の様子のマンホールがありました。

ぼーっと歩いていると見逃しそうな分かれ道に道標がありました。

私が進もうと思っていた道とは違う道でした。 気が付いて良かった♪

よく車移動で通る浅間下の交差点に出ました。そこにはその名の通り浅間神社があります。

ほとんど歩いた事の無い交差点を渡り、知ってはいたけど行った事の無い浅間神社へお参りしました。

神社は少し高い場所にあります。昔はここから富士山を臨むことが出来たとのこと。

ゆえに富士山の麓にある浅間神社と同じ浅間神社なのですね。

この神社には富士山に通じていると言われる「富士の人穴」と呼ばれる横穴があり、東海道を往還する人々の観光名所だったようです。

残念ながら今は見る事が出来ないようです。

神社の目の前が海岸線だった事を考えると美しく富士山を臨むことが出来たのだろうと想像を膨らませました。

しばらく進むと「追分」の道標がありました。

八王子道と東海道の分かれ道だったようです。ここから八王子にいけるのか。知らなかった!

洪福寺松原商店街へと入って行きます。

保土ヶ谷宿の地図がありました。だいたいを把握して進みます。「跡」が多いですが見どころも沢山あります。

橘樹神社が見えて来ました。旦那さん的には思い出のある神社のようで立ち寄ってみました。

疫病祓除の神という事で早速、コロナの終息をお願いしました。

楠が印象的な雰囲気のある神社でした。御朱印を頂きました。

御朱印を頂ける社務所にはとても雰囲気のある素敵な神社の写真がありました。

とても心が落ち着く神社でした。

お昼も過ぎてそろそろ何かお昼ご飯を食べたいところ。。

ここまで東海道歩きのお昼にはお蕎麦を頂いていたので、出来ればお蕎麦屋さんがあれば入りたいところでした。

少し先にまるで用意されていたかのようにお蕎麦屋さんが現れました!

お昼にしては少し遅い時間だったのですが、入店する事が出来ました。

この先にお店を見つける事が出来なかったので良かったです。

「伊豆庵」さんには五十三次の保土ヶ谷宿の絵(トップ写真)も飾ってあり、気分も上がりました。

お蕎麦屋さんのすぐ横には帷子川が流れています。この川は広重の絵にも描かれているそうです。

昔に流れていた場所、橋があった場所は現在は公園になっていて、その橋も散策路として表現されていました。

その先にも、様々な問屋跡などの「跡」が多くありました。途中、「保土ヶ谷宿お休み処」がありました。

残念ながら時間外で閉まっていましたが、そこには古い「金沢横町道標」四基が展示されていました。

月曜は休館、正午から午後三時まで開館となっているようです。

東海道線の線路を渡り、更に進むと正月の駅伝でも有名な国道1号線に出ます。

ここには本陣跡がずらりとあります。跡ではありますが。当時をほうふつとさせる外観の建物もあります。

その先に一里塚や上方見附跡が復元され、松並木も復元されているところがありました。

さて、お正月の駅伝でもよく耳にする権田坂に向かいます。

この道しるべを左方向です。なかったら違う方向に行くところでした

富士山を臨むことが出来た浅間神社の境内

仔狛犬が一緒の狛犬さん

こじゃれたタイル張りの蔵がありました

追分 右へ進むと八王子へ

橘樹神社

とても雰囲気のある神社でした

力石

石盥盤(いしたらいばん)

今回のお蕎麦屋さん伊豆庵

今回も天ぷらそばを頂きました。美味しかった♪

蕎麦屋さんの横には帷子川が流れていました。魚影が!!

日本橋より8里の道標

公園内に五十三次にも描かれている保土ヶ谷宿の帷子橋があった場所が模されていました

入り口の仏足が印象的な香象院(新四国・東国 22番札所)

当時を感じる古い建物

大切に利用されている古い建物

東海道保土ヶ谷宿お休み処

古い道標が並んでいました

国道一号線に出ると宿場町を彷彿とさせる建物が本陣あとにありました。

当時の宿場町の様子が銅板に表されていました。

旅籠屋(本金子屋)跡 きれいに復元されています

復元された一里塚跡

復元された松並木

正月駅伝の様子のマンホールがありました。