西神楽を出た列車は数分で西聖和駅に停車しました。

私は十勝連峰が見たくて、進行方向左側の席に座りましたが、西聖和駅は右側に1面のホームがあるだけなので、停車中に見える景色は旭川空港がある丘陵地の森だけです。

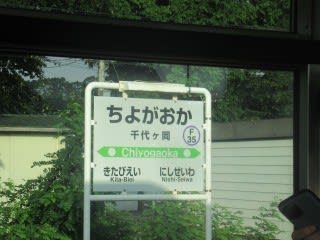

次に停車した千代ヶ丘駅の名が北海道らしくないので、名の由来を調べました。

明治の頃、この辺りに「上川離宮」を設置する計画があり、今の旭川空港を含む一帯を「御料地」と定めたそうです。しかし計画はうやむやになり、その後民間に払い下げられました。

その時この付近を【千代に八千代に栄える】ことを願って千代ヶ岡と名付けたそうです。

そういえば、富良野線の周囲の西御料とか西神楽とかの地名も、そんなことに関わるかもしれません。

列車が千代ヶ丘駅を過ぎると、周囲に稲穂が広がりました。

今はこのような光景に少しの違和感もありませんが、北海道で稲作が成功したのは1873(明治6)年で、それ以前は、北海道は寒すぎて稲作は不可能とされてきました。

私が帯広で暮らし始めた1971年頃は「北海道の米は不味い」と評されましたが、2011年になり、品種「ななつぼし」が初めて食味ランキングで特Aを獲得しています。

列車は次に、北美瑛駅に停まりました。

私が旭川で働いていた頃、この駅の横の踏切を渡って、国道237号と並行する裏道を抜けて美瑛の町に入りました。

その方が、早く目的地に着くことができたのです。

仕事の効率を高め、夜はナイタースキー、休日は山登りに集中したいと考えました。

そして列車は、ケンとメリーの木や

マイルドセブンの丘などへと通じる

丘陵地を下り、美瑛市街に入りました。

美瑛という町が世に知られるようになったのは、1987年に風景写真家の前田真三が美瑛の丘陵地を撮影した、欧州風の美しい景色がテレビで紹介されて以降のことです。

そして美瑛駅の駅舎は、1952年に美瑛軟石を使って新築された、駅舎としては珍しい石造りの建物です。

列車が美瑛駅に10分停車する間に私はホームに降り、懐かしい町並みを眺めました。

昔は木造住宅が並ぶ、ありふれた田舎街でしたが、今は建物の高さを制限し、屋根の勾配を揃え、統一感のある街並みとなっています。

駅のホームを歩いて列車に戻る時、列車の乗降口の1899という数字に気付きました。

ワンマンかーの運転手さんに「これって何ですか?」と聞くと、運転手さんが駅員に問い合わせてくれた答えは、「これは美瑛駅が設置された年です」とのことでした。

気付かない人も居るかと思いますが、ん~ なかなかにおしゃれな工夫です。

グッドジョブ(good job)です!

前回の「青春18きっぷ」 「青春18きっぷ」花の旅 北海道

「花の旅」の全て 「花の旅」 総合目次

筆者のホームページ 「PAPYRUS」